オーディオを取り巻く状況はさまざまな変化にあふれているが、ことピュアオーディオに関していえば、伝統的な手法を用いて楽しむのが基本で、鉄板とも言えるセオリーがある。手持ちのCDをよりいい音で聴くための間違いなしの方法を伝授しよう。

一体型モデルが増えたほか、「自動音響補正」がトレンド

プレーヤーが再生した音源の信号をアンプで増幅し、それを受けたスピーカーが電気信号を振動に変え、空気を震わせる……。これが、高級なハイエンドシステムから手軽な一体型のステレオまで、すべてに共通する基本動作と構成だ。この3種の機器を組み合わせてシステムを作るというのは昔も今も変わらないが、新しいトレンドがいくつもある。

■基本はプレーヤー+アンプ+スピーカーの3点セット

オーディオの基本構成は音源の再生機器+アンプ+スピーカーの3点セット。音源はCD、ハイレゾ、アナログレコードなどだ。

まず、音源機能とアンプの一体化。CDプレーヤー、ハイレゾ再生用のUSB DAC/ネットワークプレーヤーなどが音源機器の代表だが、最近は、CDドライブやDACを搭載したアンプが増えている。一体型になったため、操作は便利だが、DACについては技術革新が激しいので、数年で陳腐化するリスクもある。便利さと天秤にかけて検討しよう。

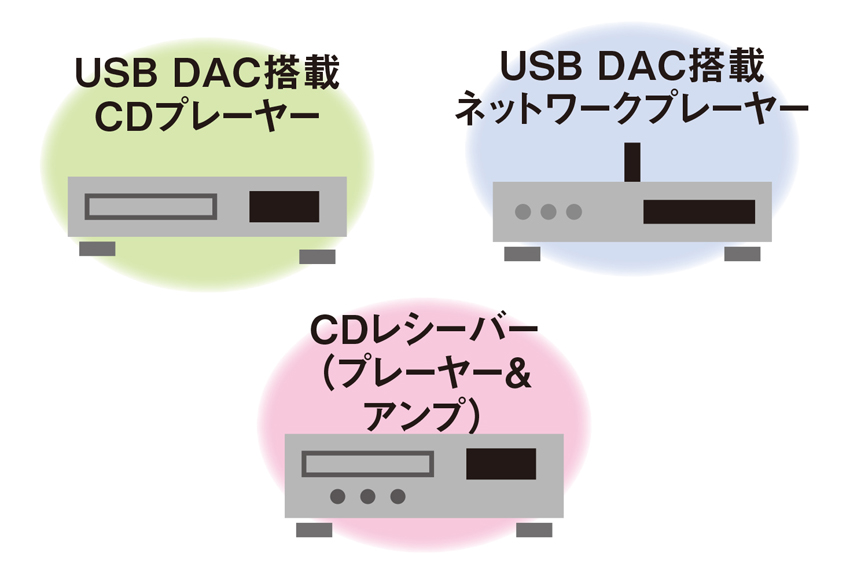

■現在は一体型の機種が隆盛

最近のプレーヤーは、USB DAC機能やネットワークプレーヤー機能を持つものが多い。アンプとの一体型も増えている。

また、アンプの新傾向に「自動音場補正機能」の搭載が挙げられる。スピーカーからの音は、通常、部屋の中の家具の置き方などに影響を受ける。これは、それを補正する機能で、アンプ選択の一条件になる。

スピーカーには「ブックシェルフ(本棚)型」と「トールボーイ型」があり、最近は、小型で2ウエイのブックシェルフ型に人気が集まっている。

3種の製品の選び方だが、初めにスピーカーから選び、次にそれをうまく鳴らすアンプ、そして情報量の多い音源機器という順番にさかのぼるのが賢い。なぜなら、システムの音色を決め、好みが最も反映されるのがスピーカーだからだ。

■スピーカーは大きく分けて2種類

ブックシェルフは本棚という意味だが、本当に本棚に入れる必要はなく、オープンな環境で設置したほうがいい。

トールボーイとは「のっぽの男の子」。背が高く、横幅が狭いので、テレビやスクリーンのわきに違和感なく設置できるのも長所だ。

解説/麻倉怜士(デジタル・メディア評論家)