体のあらゆる部位で発生するがんのなかで、子宮頸がんは、HPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスの感染がきっかけで起こることがわかっています。感染を防ぐにはワクチンの接種が有効とされますが、現在の日本では接種率が1%未満です。横浜市立大学医学部産婦人科学教室主任教授の宮城悦子先生監修のもと、子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)とはどのようなものなのか、なぜ接種率が低いのか、接種したい場合はどうしたらいいのか、研究データや現在の制度、問い合わせ先などをまとめました。

解説・監修者のプロフィール

宮城悦子(みやぎ・えつこ)

横浜市立大学医学部産婦人科学教室 主任教授。専門分野は婦人科腫瘍の治療と予防。日本産科婦人科学会特任理事。

▼横浜市立大学医学部産婦人科学教室(公式サイト)

子宮頸がんワクチンは無料?

小6〜高1女子は無料

あまり知られていませんが、子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)は、小学校6年生~高校1年生相当の女子を対象に、「定期接種」が行われています。定期接種とは、国が接種を勧奨し、市町村が接種を行わなければならないワクチン接種を指し、公費で(自己負担なく無料で)受けられます。HPVワクチンは、予防接種法という法律に基づき、結核や日本脳炎と並んで「A類疾病」に分類され、「誰もが受けるべき予防接種」となっているのです。

「A類疾病」は、接種率を上げることで病気の蔓延を防ぎ、社会全体を疾病から守るという目的があります。そのため、自治体は対象者にお知らせや問診票を送付するなど、予防接種を勧奨することとされています。

ところが現在、厚生労働省は「積極的な勧奨を一時的に差し控えるべき」としています。なぜでしょうか。

子宮頸がんワクチンの接種率

かつて70%台、現在は1%未満

日本では、2013年4月から子宮頸がんワクチンを定期接種としました。該当する女児のいる家庭には、定期接種のお知らせが個別で送られてきて、無料でワクチン接種を受けることができました。定期接種となる前にも、国と自治体による公費助成があったため、1990年代後半で接種率が高い世代が存在しています。

ところが、定期接種となった直後から、ワクチンを接種した女児が体調不良を訴える例が相次ぎました。新聞やテレビなどが大きく取り上げたので、覚えている方も多いでしょう。社会に大きな衝撃と不安が広がり、定期接種開始から2ヵ月後の2013年6月、厚労省から自治体に「積極的推奨を差し控えるように」との通知が出されました。「積極的推奨」とは、具体的には、個人への個別通知で予防接種を勧めることを指します。そのため、対象者にお知らせが届かなくなりました。

予防接種は、種類も期間も多種多様。自治体からのお知らせがないと、「受けるべき予防接種」であることさえ知らないまま、接種の機会を逃してしまいます。その結果、当初は70%台だった子宮頸がんワクチンの接種率は1%未満になり、現在、実質的には中止状態となっているのです。

WHOも国内の医学会も接種再開を要請

WHOが委員を選出した「ワクチンの安全に関する国際委員会(GACVS)」による2015年12月22日の声明では、日本が子宮頸がんワクチンの積極的勧奨を差し止めていることに言及し、「若い女性達は(ワクチン接種によって)予防しうるHPV関連のがんに対して無防備になっている。GACVSが以前指摘したように、弱いエビデンスに基づく政策決定は、安全かつ有効なワクチンを使用しないことにつながり、実害をもたらしうる*」と批判しています。

*出典:厚生労働省「諸外国の公的機関及び国際機関が公表しているHPVワクチンに関する報告書」PDF

日本国内でもこれまでに、日本医師会や日本産科婦人科学会、日本小児科学会などが、子宮頸がんワクチン接種の勧奨再開を要請しています。

厚生労働省の通知がわかりづらい

こうした流れのなかで、厚生労働省も「積極的推奨の差し控え」という姿勢を緩和しつつあります。2020年10月9日、自治体に向けて、対象者や保護者に対して個別に「情報提供」を徹底するよう、以前の通知を改定する通達*を出しました。

*出典:厚生労働省「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の対象者等への周知について」PDF

しかし、ここでも「市町村長は、接種の積極的な勧奨とならないよう留意すること」という文言は、修正されず残りました(新旧対照表では〈1〉で省略されています)*。つまり、「情報は提供するが、国や自治体は積極的に推奨しない」という姿をくずしていません。厚生労働省は、リーフレット(PDF)を制作して、子宮頸ガンの恐ろしさや、ワクチンの効果、該当者は無料で接種を受けられるといった情報を提供しつつ、「接種は積極的に推奨しない」と言います。これでは、どうしたらいいかわかりません。

*出典:厚生労働省「ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)」PDF

自治体の対応はさまざま

予防接種を行う自治体も、対応はさまざまです。住む地域によって、情報の量や質に格差があるように感じます。これは好ましいこととは思えません。

例えば、東京都中央区のホームページでは、「子宮頸がん予防ワクチンのお知らせ」のページの最初に、赤い太字で「接種を積極的にはお勧めしていません」と書かれています。

その後に、子宮頸がんやワクチンの解説が続きますが、読む人は少ないでしょう。さらには、「予診票等の送付は行わず、希望者が保健所まで来れば交付します」とのこと。接種を受けるまでに疲れてしまいます。

一方、同じ東京都でも江東区では、ホームページの「HPVワクチン」のページで、最初に子宮頸がんとワクチン・検診の必要性を解説しています。

続いて、「積極的な勧奨の差し控えについて」の項目がありますが、そこでは太字で目立つように「ワクチンの定期接種を中止するものではありませんので、希望する方は無料で接種を受けることができます」と記されています。さらに、「接種を希望する方は、接種券・予診票を送付しますので、健康づくり係までご連絡ください」とのこと。ずいぶんハードルが下がります。

筆者の見た限りでは、江東区のような自治体はまれで、多くは中央区に近いケースが多い印象でした。厚生労働省が、「積極的推奨を差し控える」という姿勢をとっている限り、自治体の混乱は続き、ワクチンの接種率は上がらないでしょう。

子宮頸がんはどんな病気?

そもそも、子宮頸がんとはどのような病気なのでしょうか。なぜ、ワクチン接種で予防できるのでしょうか。

ウイルス感染が原因で起こる

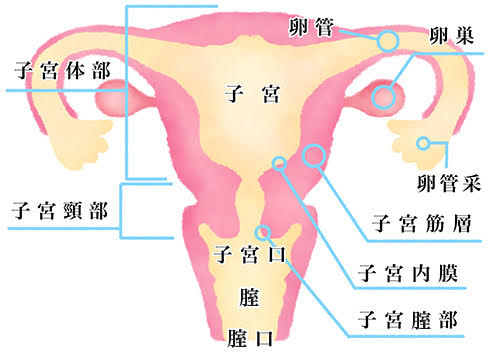

子宮がんには、子宮の入り口付近(子宮頸部)から発生する子宮頸がんと、子宮の奥(子宮体部)から発生する子宮体がんの 2 つがあります。このうち、子宮頸がんについては、その 95%以上はHPV (ヒトパピローマウイルス)というウイルスが原因であることがわかっています。HPV 感染と関係なく子宮頸がんになるものがありますが、非常にまれ(数%程度)といわれていま

図版:イラストAC

HPV自体は、ヒトの皮膚や粘膜にいる、きわめてありふれたウイルスです。性交渉を経験する年頃になれば、男女を問わず多くの人がHPVに感染します。そして、そのうち一部の女性が将来、高度異形成(後述)や子宮頸がんを発症することになります。男性の陰茎がんや肛門がん、中咽頭がんなども、HPVが関係しています。

ウイルス感染は特別なことではない

HPVには200種類以上のタイプ(遺伝子型)があり、子宮頸がんの原因となるタイプはハイリスク型HPVといって、16、18、31、33、35、52、58などが挙げられます。なかでも特に16型と18型の感染は、より早期に前がん病変(がんになる前の状態)に進展することが報告されています。

HPVに感染することは、決して特別なことではなく、性交経験のある女性なら約80%以上の人が16型や18型などのウイルスに一度は感染しています。しかも幸いなことに、ほとんどの場合は一過性で、ウイルスは検査では検出されないくらい自然に少なくなります。ハイリスク型HPVが排除されなかったり、感染が長期間続いたり、加齢などによる免疫力低下で潜伏していたウイルスが増えたりすると、子宮頸部の細胞がしだいに「子宮頸部異形成」を起こすようになります。

子宮頸部異形成は、子宮頸がんの前段階(前がん病変)です。子宮頸部異形成は、病変の程度によって、軽度異形成、中等度異形成、高度異形成・上皮内がんの3段階に分けられます。

軽度異形成は一般的に無症状のため、自分では気づきませんが、子宮頸がん検診を受けることで見つけることができます。HPVに感染してから子宮頸ガンの発症まで、通常は数年から十数年かかるため、検診を定期的に受けることで早期発見が可能なのです。

年間1万人が子宮頸がんにかかり2800人が死亡

しかし現実には、国内で毎年約1万人の女性が子宮頸がんにかかり、約2800人が死亡しています。2000年以後、患者数も死亡率も増加している病気です。最近は、20~30歳代の若い女性に増えてきています。

*出典:日本産科婦人科学会

子宮頸がんは早期に発見して、手術などの治療を受ければ、多くの場合、命を落とさずに治すことができます。軽度や中度の異形成の場合、半分程度は自然に治癒するので、見つかっても経過観察になることが多いようです。高度異形成や上皮内がんに進行した場合や、中度異形成が長く続く場合は、手術することになります。

*出典:東邦大学大橋病院産婦人科

子宮頸がんの手術とは

前がん病変やごく初期の早期がんの段階までなら、子宮頸部の一部を円錐状に切除する手術(子宮頸部円錐切除術)によって、子宮の温存も可能です。しかし、円錐切除術は、その後妊娠したときに流産や早産のリスクを高めたり、子宮の入り口が細くなったり閉じてしまったりするなど、将来の妊娠・出産に影響が出る可能性があります。また、術後に再発することも、ないとはいえません。手術を受けずに済むなら、それに越したことはありません。

病状が進行すると、子宮・卵巣・卵管・腟壁・骨盤リンパ節を広く摘出する手術が必要となり、術後に下肢リンパ浮腫や排尿障害が生じることもあります。

子宮頸がんはワクチンと検診で予防できる

子宮頸がんを予防するには、初めての性交前にワクチン接種をすることと、その後、定期的に子宮頸がん検診を受けることです。ワクチンだけでなく検診も受けるのは、HPV感染以外でも起こる子宮頸がんがあるため、また、ワクチンの効果が100%とはいえないからです。ワクチンと定期検診の二段構えで、子宮頸ガンにかかったり、子宮頸がんで亡くなったりする人を減らすことができます。

世界保健機関(WHO)は2020年11月17日、子宮頸ガンの撲滅に向け、予防のためのワクチン接種率を、2030年までに15歳以下の女子の90%にまで高めることを盛り込んだ新たな目標を設定しました。WHOまでが接種を積極的に推奨しているのに、日本ではワクチンの接種率が1%未満となっているのです。

子宮頸がんワクチンとは

日本で承認されているのは3種類

子宮頸がんワクチンは世界中で広く接種されており、特にヨーロッパの多くの国では80%以上の接種率となっています*。

*出典:日本産科婦人科学会学術講演会「HPVワクチンの知識アップデート」

日本国内において 厚生労働省に承認されている 子宮頸がん ワクチンは、2 価ワクチンと 4 価ワクチン、9価ワクチンの 3 種類があります。2 価ワクチンは子宮頸がんの主要な原因となる HPV16型・18 型に対するワクチン、4 価ワクチンは HPV16型・18 型に加え、尖形コンジローマ(性器や肛門の周辺にイボができる感染症)の原因となる HPV6・11 型の 4 つの型に対するワクチンです。いずれも、3回接種する必要があります。

全3回の接種完了までに、約6か月かかります。高校1年生のうちに3回目を打ち終わるように逆算して、接種を始める必要があります。日本では、小学校6年生から高校1年生の女子は公費で接種を受けられますが、それ以外の年齢の人は自費になります。高校1年生の3月31日までに打ち終わらないと、残りは自費になってしまいます。公費(無料)で打ち終わるように、スケジュールを立てましょう。

加えて、9 つの型の HPV(6・11・16・18・31・33・45・52・58 型)をターゲットとした 9 価ワクチンが、2020年7月に日本でも承認されました。9価ワクチンは、2021年1月の時点でまだ日本では流通がなく、定期接種でもはありません。ただ、9 価ワクチンは子宮頸ガンの原因となるほとんどの HPV型を網羅するため、普及すれば子宮頸ガンの 90%以上が予防可能になると期待されています 。米国やオーストラリアなどでは、すでに男女への接種が開始され、定期接種化もされており、この動きは世界に広がっています。

性交渉を経験した女性でも効果はあるか

国が積極的推奨を控えたことで、子宮頸がんワクチンの定期接種であることを知らず、接種の機会を逃した女性が少なくありません。すでに性交渉を経験し、HPVに感染しているかもしれないし、定期接種の対象年齢から外れていると自費で受けなければなりません。それでも、接種の意味はあるのでしょうか。

日本産科婦人科学会特任理事で、婦人科のガンに詳しい横浜市立大学医学部産婦人科学教室主任教授の宮城悦子先生にお話を伺いました。

「HPVは自然感染だと抗体ができにくいウイルスなので、一生のうちに複数回の感染が起こりえます。性交を経験しHPVに感染したあとでも、ワクチン接種によって、感染したことのない型への防御となり、また強い抗体をつけることで、再感染を防ぐことも期待できます。なので、対象年齢以外の人でも、予防効果は性交渉開始前には劣りますが、接種の効果はあります。しかし、すでに前がん病変を有していたり、病気はないけれどウイルスが持続感染している場合の治療効果はありません」

「また、対象年齢(小学6年生~高校1年生の女子)以外の人がワクチンを接種する場合は、自費になってしまいます。本人や家庭の考え方・事情はそれぞれだと思いますが、子宮頸がんのことやワクチンを受ける意味について理解したうえで、自費で接種を受けるかどうかを考えてほしいと思います。もちろん、国が個別通知を中止したことで、ワクチン接種の機会を逃した人たちに対しては、救済措置が取られるべきでしょう。コロナ禍で後回しになっているようですが、終息後には厚生労働省が動いてくれるのではないかと期待しています」

男性も接種すべき?

子宮頸がんの原因となるウイルスが性交渉で感染するなら、男性にも予防ワクチンの接種が必要なのでは?と素朴な疑問が湧きました。

宮城先生によると、「海外では男子へのHPVワクチン接種を開始している国も多くなっています。日本でも昨年12月に、肛門がんなどを予防する効果も認められるとして、9歳以上の男性への4価ワクチンの接種を承認しました。もちろん女性の子宮頸がんの減少にもつながりますし、男女にできる良性のイボであるコンジローマの予防、一部の中咽頭がんの予防効果も期待できます」とのこと。

9歳以上の男性も、自費になりますが、4価ワクチンを接種できるということですね。男子も定期接種で受けられる日が、早く来てほしいと思います。

子宮頸がんワクチンによる副作用

痛みや腫れ、赤みなどは多くの人に起こる

厚生労働省が「積極的推奨」を再開できない理由は、子宮頸がんワクチンの重篤な副反応と疑われる事例について、評価が確定していないためとされています。

子宮頸がんワクチンも他の薬と同様、副反応が出る可能性があります。厚生労働省がHPVワクチンについて、一般向けに情報提供するために作成したリーフレット『H P Vワクチンを受けたお子様と保護者の方へ』(PDF)には、以下のような副反応が挙げられています。これらは多くのワクチンでの共通のものです。

【多くの人に起こる症状(10%以上の人に起こった症状)】

疲れた感じ、頭痛、腹痛、筋肉や関節の痛み、注射した部分の痛み、腫れ、赤み

【その他の症状】

注射した部分のかゆみ、出血、不快感、発熱、めまい、発しん、じんましん、緊張や不安・痛みなどをきっかけに気を失う(迷走神経反射)

【まれに起こるかもしれない症状】

呼吸困難や蕁麻疹などを症状とする重いアレルギー(アナフィラキシー)、手足の力が入りにくいなどの症状(ギラン・バレー症候群)、頭痛、嘔吐、意識低下などの症状(急性散在性脳脊髄炎)

接種中止につながった問題の症状とは

上記の副反応とは別に、「多様な症状」も報告されています。厚生労働省のリーフレットでは、以下の症状については別の囲み記事で紹介されています。

【知覚に関する症状】頭や腰、関節等の痛み、感覚が鈍い、しびれる、光に関する過敏など

【運動に関する症状】脱力、歩行困難、不随意運動など

【自律神経等に関する症状】倦怠感、めまい、睡眠障害、月経異常など

【認知機能に関する症状】記憶障害、学習意欲の低下、計算障害、集中力の低下など

実際に多様な症状で苦しむ人たちも

HPVワクチンの接種後に上記のような症状が現れた人たちが、2013年3月に「全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会」を結成。2015年3月に、全面解決要求書を国と企業に提出しました。2016年7月には、国と製薬企業2社に対し、損害賠償を求めて提訴。現在120名を超える原告が裁判を行っています。

HPVワクチンによって健康被害を受けたという人達の声を、メディアが大きく取り上げたことから社会に大きな不安が広がり、厚生労働省は積極的推奨を差し控えました。同時に、HPVワクチンと体調不良についての調査・研究を行っています。

HPVとの因果関係は認められず

2015年9月、「名古屋スタディ」と呼ばれる調査が行われました。上記の「子宮頸がん予防ワクチン被害者連絡会」の愛知支部が、名古屋市に実態調査を要望し、市長が実施を決めたものです。日本で初めて、子宮頸がんワクチンと接種後の体調不良との関連を調べる大規模な疫学調査で、ワクチンの安全性を確かめる研究として注目されました。

1994年4月2日生まれから、2001年4月1日生まれまでの女子7万1177人(当時14歳から21歳)を対象にアンケートを実施。3万793人が回答(回答率43.4%)、有効回答2万9846人分を解析しました。

質問項目は、被害者支援団体や一部の医師、メディアが「ワクチンに関連する症状」として報告している「月経不順」「関節や体が痛む」「ひどく頭が痛い」など24症状。その症状で医療機関を受診したことがあるか、今も症状が残っているか、なども併せて尋ねました。

ワクチンを打った女子と打っていない女子では年齢構成が異なり、年齢が高くなると経験した症状が増えるため、年齢の影響を取り除いてデータを集計。その結果、24症状のいずれも、接種者と非接種者との間で統計的に意味のある差はなかったのです。データを解析した名古屋市立大学大学院の鈴木貞夫教授らにより、「子宮頸がんワクチンと有害な症状との因果関係がないことを示唆している」と結論づけられ、英文論文として発表されました。

厚労省の専門部会でも因果関係はわからず

2016年12月、厚生労働省の副反応検討部会は、実際に重篤な症状に苦しむ患者を診療している医師や、中毒学・免疫学・認知行動科学・産婦人科学の専門家が集まって審議を行い、全国疫学調査の中間報告をしました。そこでは、上記のような多様な症状は、神経学的疾患や中毒や免疫学的疾患では説明がつかず、「機能性身体症状と考えられる」と結論づけました。機能性身体症状とは、症状はあるが異常を見出せない、つまり原因不明です。歩行困難や不随意運動などの症状と子宮頸がんワクチンのとの因果関係は、「ある」とも「ない」とも言えない。「わからない」いうことです。

その後も継続して、副反応の発生状況をモニタリングした結果、上記のような症状が起こった人は、子宮頸がんワクチンを接種していなくても、一定数存在したことがわかりました。

出典:厚生労働省「HPVワクチン接種後に生じた症状について」PDF

他の予防接種でも副作用の報告がある

麻疹(はしか)や日本脳炎など、子供のころに受ける予防接種も、それぞれ重篤な副反応が報告されています。

麻疹の予防接種では、脳炎脳症が100~150万人接種に1人以下、急性血小板減少性紫斑病が100万人接種に1人程度といるといわれています。

*出典:国立感染症研究所「麻疹Q&A」

日本脳炎に関しても「ごくまれにショック、アナフィラキシー様症状、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、脳症、けいれん、急性血小板減少性紫斑病などの重大な副反応が見られることがある」とされています。

*出典:厚生労働省「日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A」

ごくまれに重篤な副反応が起こる点は、HPVワクチンと同じです。それでも多くの人が麻疹や日本脳炎の予防接種を受けるのは、自治体から個別にお知らせが届き、接種を勧められるからでしょう。子宮頸がんワクチンとの接種率の違いは、「積極的推奨」の有無といえそうです。

子宮頸がんワクチンの最新研究

国内外では近年、子宮頸がんワクチンの研究が進んでいます。一部を紹介しましょう。

ワクチン接種で子宮頸がんのリスクが大幅減

スウェーデンのカロリンスカ研究所のグループが、HPVワクチンで子宮頸がんのリスクが大幅に減ったという研究結果を、アメリカの医学雑誌『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』に発表しました。これまで、HPVワクチンが前がん症状を減らすデータは発表されていましたが、子宮頸がんをどれだけ減らせるのかについては、詳しいデータがありませんでした。

グループでは、2006年から2017年までの間に10歳から30歳だった約167万人の女性を対象に、4価ワクチンの接種と子宮頸がんの発症との関係を調べました。その結果、ワクチンを接種しなかった女性では、子宮頸がんと診断されたのが10万人当たり94人だったのに対し、接種した女性は10万人当たり47人と、半分でした。年齢などを調整したうえで子宮頸がんのリスクを分析したところ、17歳未満で接種した場合はリスクが88%減り、17歳から30歳までに接種した場合もリスクは53%減っていたということです。研究グループは「ワクチン接種は子宮頸がんのリスクを大幅に減らすことにつながることが示された」としています。

*出典:NHKニュースweb2020年10月11日

子宮頸がんの死者数が約4000人増える

ワクチンの接種率が今のままだと、子宮頸ガンの患者が約1万7000人、死者が約4000人増加することが、大阪大学大学院医学系研究科の八木麻未特任助教、上田豊講師らの分析でわかりました。この研究は、2020年9月29日、自然科学のオンラインジャーナル『Scientific Reports』に公開され、新聞等でも報道されたので、ご記憶の方も多いでしょう。

研究グループは、2000年度以降に生まれた女性の子宮頸がん罹患・死亡相対リスクを予測。生まれた年度ごとの罹患者と死亡者の増加数を推計しました。その結果、接種率が低いまま定期接種の対象年齢を超えた2000~2003年度生まれの女性で、将来の罹患者数が約1万7000人、死亡者数が約4000人増えることがわかったのです。

研究グループは「一刻も早いワクチンの積極的勧奨の再開に加えて、接種率が減少している2000年度以降の生まれの女子への子宮頸ガン対策が必要」としています。

*出典:大阪大学の研究専用ポータルサイト

母親の子宮頸がんが赤ちゃんに移植

子宮頸がんに罹患した母親から生まれた赤ちゃんが、肺がんを発症した例が見つかりました。分娩時に、子宮頸部のがん細胞が羊水に混入し、赤ちゃんが産声を上げる際に羊水を吸い込んだことで肺がんを発症したと考えられます。国立がん研究センターなどの研究チームが、世界初の例として2021年1月7日に発表。論文は米医学誌『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』電子版に掲載されました。

症例は2組で、肺ガンを発症したのはいずれも男児。1組目の男児は薬で治療、2組目の男児は手術で肺ガンを切除しました。母親2人は、出産後や出産時に子宮頸ガンと診断され、その後亡くなりました。

同センター中央病院の小川千登世・小児腫瘍科長は「小児の肺がん患者は100万人に1人もいないうえ、極めてまれな例」と説明したうえで、「母親の子宮頸がんの発症を予防することが重要」と訴えています。

*出典:JIJI.COM(2021年1月7日)

横浜市立大学の宮城先生によると、「これまでにこのような症例があっても、詳細に検討されていなかった可能性もあります」とのこと。今回の例は氷山の一角かもしれません。子宮頸がんに罹患しての妊娠・出産は、母子ともに負担が大きく、失うものが大きすぎます。このような悲劇を起こさないためにも、子宮頸がんワクチンの接種率向上が望まれます。

子宮頸がんワクチンを実際に接種するには

自治体に問い合わせる

小学校6年生から高校1年生の女子は、公費(無料)でワクチン接種ができます。ただし、自治体が発行する予診票や接種票がないと無料で受けられないので、まずは自治体に問い合わせてください。該当年齢以外の女性と、男性がHPVワクチンを受ける場合は自費になりますので、直接医療機関に問い合わせてください。3回の接種で5万円程度と高額です。

接種する際の注意点

HPVワクチンは筋肉注射なので、インフルエンザなどの皮下注射などに比べ、痛みが強いとされています。接種後、30分程度の安静が推奨されています。痛みや緊張によって失神や立ちくらみを起こすことのある人は、特に注意してください。体に痛いところがあるときや、精神的に不安定な時期は、接種を避けたほうがいいでしょう。

接種後の体調不良や不安、疑問の窓口

先述したように、ワクチン接種後には痛みや腫れ、赤み、その他の体調不良が起こることがあります。気になることがあったら、まずは接種を受けた医師か、かかりつけ医に相談しましょう。国は、各都道府県に、HPVワクチン接種後に生じた症状の協力医療機関(PDF)を選定しています。協力医療機関の受診についても、接種を受けた医師か、かかりつけ医に相談してください。

ワクチン接種後に、医療機関を受診するほどではないけれど、不安や疑問、困ったことが生じたときには、HPVワクチン接種後に症状が生じた場合の相談窓口(PDF)に相談することもできます。各都道府県に1ヵ所以上設置されており、健康福祉関係の部署が窓口になっています。

まとめ

コロナ禍では、予防接種にまで頭が回らないという人も多いかもしれません。ただ、くり返しになりますが、HPVワクチンが無料で受けられるのは高校1年生の3月31日まで。それ以降は自費になります。他の予防接種と同様、副反応のリスクは否めませんが、子宮頸がんワクチンの効果は世界中からエビデンスが出揃ってきています。

今回お話を伺った横浜市立大学の宮城悦子教授も「副反応についての報道の印象が強く、接種を控えている人がいるかもしれません。筋肉注射なので痛みも強いですし、接種後に熱感や痛みが出ることも多いでしょう。そうした不安にこたえるため、現在の日本では、接種後の体調不良に対して、接種したかかりつけ医療施設を通じて、病院や相談窓口が対応するシステムが整っています。子宮頸がんやワクチンについて正しく理解し、定期接種の機会を逃さないようにしてほしいと思います」とおっしゃっていました。女の子のいるご家庭では今一度、予防接種のスケジュールを確認してみてください。