牛乳の1リットルパックを冷蔵庫に常備している人は多いと思いますが、「なかなか飲みきれない」ということはありませんか?実を言うと私自身、牛乳はカルシウム豊富な食材だと分かっているものの、特有の匂いがあまり得意ではなく、コーヒーやシチュー、お菓子づくりにちょっとずつ利用する程度。今回は、牛乳が苦手な人や、「牛乳が余った」「大量消費したい」というときに、ぜひ試してほしい自家製カッテージチーズの作り方とアレンジレシピをお伝えします。出来立てのフレッシュな風味を楽しんだり、料理に取り入れたりしてご活用ください。

カルシウムは骨の健康に不可欠な栄養素

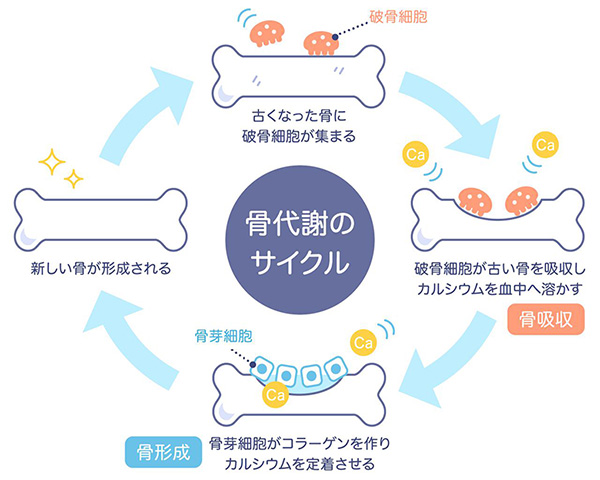

まず、牛乳に含まれるカルシウムの働きに注目しましょう。ご存知のように、カルシウムは丈夫な骨や歯をつくるために不可欠なミネラルです。私たちの体の骨を形成する骨細胞は絶えず新陳代謝をくりかえしていて、大人になってからも全身の骨が一定期間かけて新しく入れ替わっています。

骨が生まれ変わるメカニズム

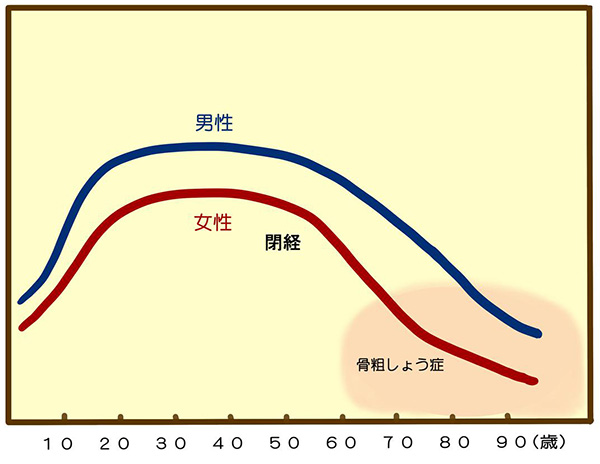

ところが、カルシウム不足や加齢の影響で骨の新陳代謝がスムーズに行われなくなると、骨の中のカルシウムが血液中に溶け出し、その結果、骨がもろくなる「骨粗しょう症」を招きやすいと考えられています。特に女性は、閉経を迎えると骨量(骨密度)の維持にかかわってきた女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が減少し、それに伴って骨量も急激に減り始めます。また、近年では過度なダイエットや偏った食生活によるカルシウム不足が原因で若年層でも骨粗しょう症を発症するケースが珍しくありません。

骨粗しょう症リスクを防ぐポイントは、一生のうちで最も骨量を増やすことができる10代の成長期にカルシウムをしっかり摂って“骨の貯金”をしておくこと。骨量の維持が難しくなる40代以降は、毎日の食事でこまめにカルシウムを摂り、骨の貯金をできるだけ減らさない努力が必要です。

◆加齢による骨量の変化

10代に最大骨量(ピークボーンマス)を迎え、40代以降減っていきます

また、カルシウムには骨をつくる以外にも、野菜などに多く含まれるカリウムと協力しあって筋肉や内臓の動きを調整したり、神経細胞の情報伝達や免疫反応を助けるなど、生命の維持に重要な役割を果たしています。

日本人の多くがカルシウム不足

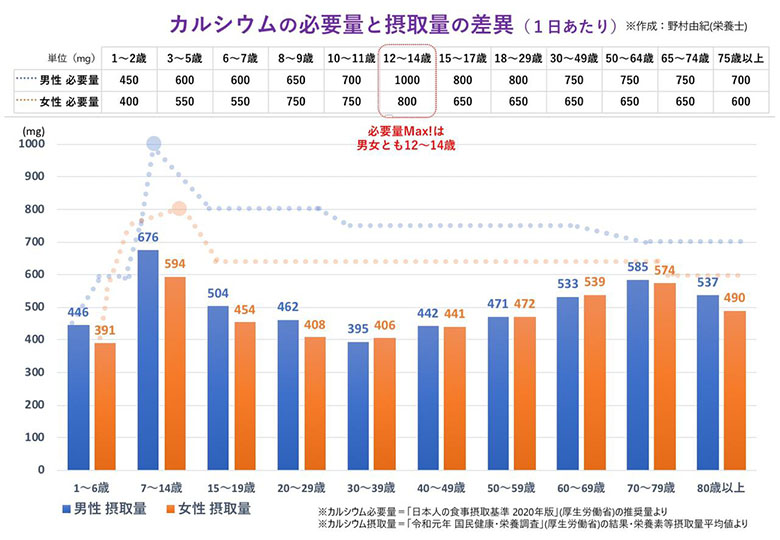

では、どれくらいのカルシウムを毎日の食事で摂れば十分な “骨貯金”ができているといえるのでしょう。また、私たちは普段どれくらいのカルシウムを食事から摂っているのでしょう。「日本人の食事摂取基準」による年代別のカルシウムの必要量(推奨量)と、「国民健康・栄養調査」による摂取量の平均値をグラフにしてみました。折れ線グラフが必要量、棒グラフが実際の摂取量です。

日本人の全ての年代においてカルシウム不足であることが一目瞭然です。実はこのカルシウム不足状態は50年以上も続いています。

◆年代別カルシムの必要量と摂取量の差異

必要量(折れ線グラフ)に対し、実際の摂取量(棒グラフ)が、特に10代後半から50代まで足りていません!

牛乳はカルシウム摂取の救世主

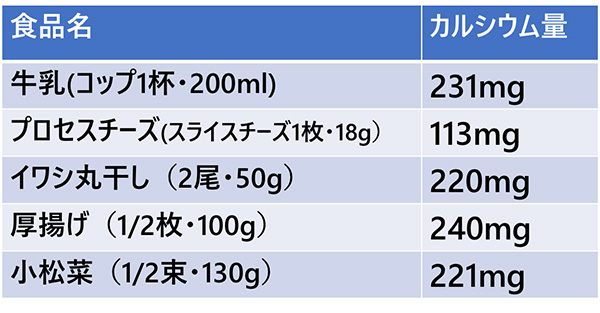

カルシウムを多く含む食品は、牛乳やチーズなどの乳製品のほかに、小魚類、厚揚げ、小松菜などが挙げられます。その中でも、牛乳はカルシウムの吸収率が高く(※1)、効率的にカルシウムを摂ることができる優等生です。学校給食で牛乳が毎食出される理由がちゃんとあるのですね。

※1)野菜の吸収率が約20%、小魚の吸収率が約30%であるのに対し、牛乳は50〜70%と高いのが特徴。牛乳に含まれるたんぱく質(カゼイン)や乳糖(ラクトース)などの働きにより、腸管でカルシウムをイオン化して吸収率が高まると考えられています。

◆食品に含まれるカルシウムの目安

*「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を元に筆者が作成

とはいえ、カルシウムの必要量が最大となる12〜14歳の男児で、その量は1日1000mg。牛乳に置き換えればコップ4杯以上に相当します。牛乳ばかり、毎日そんなに飲めませんよね・・・。

そこで、牛乳から簡単に作れて食事に取り入れやすい、自家製カッテージチーズの作り方をお伝えしたいと思います。牛乳を飲むとおなかがゴロゴロしやすい乳糖不耐の人も、チーズにすると乳糖の大部分がホエイ(乳清)に移って取り除かれるため、乳糖不耐が起こりにくいといわれています。

牛乳から3ステップでカッテージチーズが完成!

カッテージチーズは、牛乳を酸と熱で分離・凝固させて作るフレッシュチーズです。プロセスチーズ(スライスチーズなど)に比べて低脂質・低エネルギーで、料理やお菓子作りに取り入れやすいチーズといえるでしょう。今回ご紹介する自家製カッテージチーズは、栄養士養成校の恩師・青山佐喜子先生の直伝レシピを簡略化したものです。材料は牛乳と酸(レモン汁または食酢)だけ。今回、レモン汁のみ、食酢のみ、レモン+食酢を試してみて、お菓子作りやサラダなど香りを良くしたい場合はレモンを多めに、加熱調理系の料理に活用する場合は食酢のみでも十分だと感じました。

【カッテージチーズの材料】(出来上がり:約150g)

・牛乳(成分無調整)…500ml(1/2リットル)

・レモン汁+食酢(米酢)…合計50ml(牛乳の10%が目安)

牛乳は成分無調整の普通牛乳を使用します。

牛乳に加える酸は、レモン(左)大さじ1+米酢(35ml)を混ぜて使いました。穀物酢やリンゴ酢でも作れます。

【カッテージチーズの作り方】(調理時間:約20分)水切り時間除く

(1)牛乳を鍋に入れて弱火にかけ、40〜50℃程度に温める(モワッと牛乳特有の香りが立ち上ってくる)。ヘラなどで混ぜながら均一に温まるようにする。

鍋肌がフツフツし始める手前、ホットミルクくらいの温かさが約50℃の目安。

(2)火を止めて酸(レモンor酢)を一度に加え、再び火をつけ、とろ火で約50℃をキープしながら、ヘラでゆっくり混ぜる。すぐに分離が始まるので、そのまま15分程度、温めながらゆっくり混ぜる。

酸を加えて混ぜると、すぐに分離し始めます。

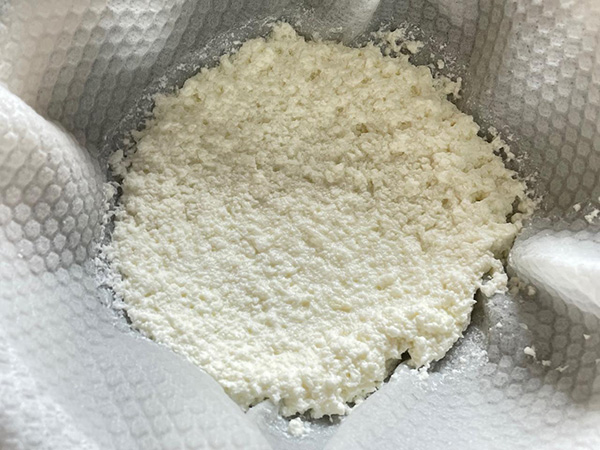

(3)火を止め、破れにくい厚手のクッキングペーパーを敷いたザルに移し、水分が自然に切れるのを待つ。チーズを味見してみて酸味が強く感じる場合は、ザルに移したチーズに水をコップ1杯程度かける→ヘラで静かに混ぜる→水気が切るのを待つを数回繰り返すと和らぐ。

おおー!カッテージチーズになってるー!!

このレシピで今回、牛乳半リットル(500ml)から約150gのカッテージチーズ、350mlのホエイ(乳清)を作ることができました。できあがるカッテージチーズの量は、牛乳の乳脂肪分の量や作ったときの水分の切り方で変わります。

左側のホエイ(乳清)も捨てずに活用しましょう(後述あり)。

何度か試してみたところ、うっかり牛乳を60℃くらいまで温めてしまったり、かき混ぜる前に火を止めて余熱だけで15分混ぜたり、最初に数分混ぜただけでほぼ15分放置たりしても、カッテージチーズを作ることができました。つまり、多少スボラでも意外と失敗しません!ただ、レシピ通りの40〜50℃をキープしながら15分間ゆっくり混ぜると、チーズの舌触りがなめらかになります。温度が高かったり、放置時間が長かったりしたチーズは、粒立ってボソボソした食感になるように感じました。

まず、できたてのカッテージチーズにハチミツをかけて食べてみました。チーズのフレッシュな酸味さが感じられ、口当たりが軽く、ペロリと食べられます。

ベリー系のジャムやメイプルシロップも合いそうです!

カッテージチーズを料理に活用してみた

良い意味でクセが少ないカッテージチーズは、幅広い料理に活用しやすい点もメリット。実際に試したアレンジレシピを、いくつかご紹介しましょう。

◆活用レシピ(1)カプレーゼ

スライスしたトマト、大葉やバジルなど好みのハーブ、自家製カッテージチーズを交互に盛り付け、全体にオリーブオイルをまわしかけ、塩、こしょうを振れば完成。私は今回、カッテージチーズ作りで余ったレモンも搾っていただきました。今までは、カプレーゼを作るときにわざわざモッツアレラチーズを買っていましたが、カッテージチーズもあり!と新発見。牛乳とトマトが冷蔵庫にあれば、思い立ったときにすぐ作れて手軽です。

半分にカットしたプチトマトをカッテージチーズで和えても◎

◆活用レシピ(2)鶏のカッテージチーズ焼き

カッテージチーズを、マヨネーズやパン粉とあわせた調味料として活用。鶏肉や生鮭にのせて魚焼きグリルやオーブントースターで焼けば、ひと味違う洋風のおかずに変身します。カッテージチーズがふんわりとした食感になり、香ばしさも加わって食べやすいです。

《作り方:2人分》

(1)鶏肉(ささみ:2切)の筋を取って食べやすい大きさにそぎ切りし、酒(大さじ1)、塩・こしょう(少々)で下味をつけ、アルミ箔の上に並べる。

(2)カッテージチーズ(50g)、パン粉(大さじ3)、マヨネーズ(大さじ1)、にんにくみじん切り(ひとかけ分)、パセリみじん切り(大さじ1)をボウルで合わせ、(1)の上にのせる。

(3)魚焼きグリル(中火)またはオーブントースター(900W目安)で10分程度焼く。焦げ目がつき、竹串を刺して中まで火が通ったことを確認できたら器に盛り付ける。

鶏肉は、もも肉や胸肉を使っても美味しいです!

◆活用レシピ(3)ホエイ(乳清)の水キムチ風浅漬け

カッテージチーズ作りで余ったホエイのほとんどは水分ですが、微量の乳酸やたんぱく質、乳糖などを含んでいて、そのまま飲むとほのかな甘みを感じます。牛乳と混ぜればラッシー風、ハチミツを加えてお湯や炭酸を加えたらレモネード風(食酢の場合は酢ネード?)のドリンクに。シチューやカレーの具材を煮込む際に加えるとコク増しにもなります。今回、ホエイを使って水キムチ風の浅漬けを作ってみたところ、美味しかったのでお伝えしますね。

《作り方: 6人分》

(1)白菜、大根、人参、きゅうりなど好きな野菜(合計400g目安)に塩(大さじ1=総重量の約4%)を振り、15分程度置く。

(2)野菜から出てきた水分を手で搾り、ジッパー付き保存袋へ入れる。

(3)冷ましたホエイ(約200ml)、にんにくスライス(1かけ分)、しょうが千切り(1かけ分)、タカノツメ輪切り(1本分)を野菜の入った保存袋に加えてジッパーを閉じ、冷蔵庫で半日以上寝かせる。

材料は、野菜、塩、ホエイ、にんにく、しょうが、タカノツメ。写真は野菜に塩を振ってあります。

野菜の水気を搾って保存袋に入れたら、空気をできるだけ入れないようにして閉じます。

翌日以降に食べるのがオススメ!野菜にホエイの漬け汁がなじんで美味しいです。

◆活用レシピ(4)手巻き寿司

最後は、カッテージチーズとホエイ(乳清)の両方を活用できる、お寿司アレンジです。無病息災を願う節分、子どもの健康を願うひな祭りのごちそうにいかがでしょう。具材のサーモンやツナに多く含まれるビタミンDは、カッテージチーズに含まれるカルシウムの吸収率を促す相性の良い組み合わせでもあります。

主食(エネルギー源)と主菜(たんぱく源)も兼ねられて一石二鳥!

《作り方: すし飯2合分》

(1)ホエイ入りの水で、すし飯を炊く。洗ったお米をザルにあけて30分以上置く(お米の吸水のため)。炊飯器に洗ったお米とホエイ(冷ましたものを350ml使用)を入れ、水を加えて2合分の水加減に合わせて炊く。

(2)炊き上がったらすし酢(大さじ2〜3杯、好みで加減を)を全体に回しかけ加え、じゃもじでほぐしながら合わせる。ホエイに含まれる乳糖の甘みで、炊き上がったごはんに甘みがあるので、砂糖入りのすし酢でなく、食酢だけ加えても良い。

ホエイ入りごはんは、ほのかな甘みとツヤがあり、お焦げができやすいようです。

(3)すしの具材(刺身用サーモン、鯛、ツナ、カニかま、大葉など)とカッテージチーズを器に盛り、好みの具材を海苔で巻いていただく。しょうゆ、マヨネーズなど好みの味付けでどうぞ。

すし飯を炊く際のホエイの量は、多いほど甘味が増すので、後で加えるすし酢は砂糖なしでも十分甘味を感じられますが、焦げやすいというデメリットもあります。逆に、ホエイの量が少ないと甘味が弱くなるので、後で加えるすし酢の砂糖の量を加減してくださいね(巻き寿司のすし酢は、米1合あたり食酢大さじ1+1/3+砂糖大さじ1/2+塩小さじ1/3程度が目安)。

節分に、手巻き寿司の丸かぶりはいかが?

カッテージチーズと具材をすし飯に混ぜれば、ちらし寿司も作れます!

まとめ

後日、マグカップ1杯分だけ、電子レンジを使ってカッテージチーズを作れないだろうか?とスボラ心をくすぐられ、検証してみました。マグカップ約1杯(150ml)の牛乳を電子レンンジを60℃設定にして加熱し、大さじ1杯(15ml)のリンゴ酢を加え、そのままスプーンで静かに5分程度かきまぜたところ……。カッテージチーズ35g程度が作れました(青山先生直伝レシシピよりも、チーズの滑らかさは劣りました)。温度設定機能がある電子レンジをお持ちの場合は、ご参考に。

マグカップ×レンチンでも分離しました!

日本人の多くが不足傾向にあるカルシウム。現在、成長期の子どもの必要量をフォローするため、1日の必要量の約半分が学校給食で補われています(※2)。つまり、給食がない日や、小学校・中学校を卒業するなど給食との縁が薄れてからは、家での食生活が将来の健康を左右する“骨貯金”のカギになります。長引くコロナ禍のお家ごはんで、カルシウムを毎日摂るようにしていただけたら嬉しいです。

※2)学校給食法法に基づき文部科学省から示される学校給食摂取基準より

次回は、自家製カッテージケーキを使った「お菓子編」として、チーズケーキ作りをお伝えします!

レシピ協力(カッテージチーズ)◆食品学専門家 青山佐喜子さん

博士(学術)・管理栄養士・製菓衛生師・食生活アドバイザーで、短期大学の食物栄養学科などで長年にわたり多くの栄養士を育成。数多くのオリジナルレシピを教え子たちに伝えてきた。筆者も教え子の一人。

【関連記事】→青山先生直伝のレシピ第1弾【焼き肉たれの作り方】甘口と辛口の2種類

【関連記事】→青山先生直伝のレシピ第2弾【ピザ生地とソースを手作り】

【関連記事】→青山先生直伝のレシピ第3弾【梅酒の作り方】青梅を使った簡単レシピ

【関連記事】→青山先生直伝のレシピ第4弾【琥珀糖の作り方】

【関連記事】→青山先生直伝のレシピ第5弾【手作りバターの作り方】

参考文献:谷口亜樹子編著『食品加工学と実習・実験』光生館,2020、久保田紀久枝・森光康次郎編『食品学-食品成分と機能性-』東京化学同人,2017年、杉田浩一ほか編『新版 日本食品大事典』医歯薬出版株式会社,2017年、飯田薫子・寺本あい監修『一生役立つ きちんとわかる栄養学』西東社,2019、足立香代子監修『決定版 栄養学の基本がまるごとわかる事典』西東社,2015、香川明夫発行『調理のためのベーシックデータ第5版』女子栄養大学出版部,2018

文◆ 野村ゆき(栄養士・編集ライター)

編集ライター歴25年以上。食と栄養への興味が高じて、栄養士免許と専門フードスペシャリスト(食品流通・サービス)資格を取得。食品・栄養・食文化・食問題にかんする情報を中心に分かりやすい記事をお届けします。今後も時々、牛乳活用レシピやカルシウム補給をテーマにした記事を発信して、重要性を伝え続けたいと思います。