新型コロナウイルス感染拡大による、全国の小中学校等の休講措置をうけ、「オンライン授業」が新しい教育の形として広く普及しています。また、ウィズコロナ、アフターコロナ時代の教育スタイルとしても「オンライン教育」は注目されています。この記事では、実際にコロナ禍中においてオンライン講義を実践されている先生に、オンライン講義の配信方法や工夫ポイント、コツなど「オンライン授業のいろは」を伺いました。【解説】善甫啓一(筑波大学・システム情報系・助教)

「オンライン授業」が急速に普及

新型コロナウイルス感染拡大による、全国の小中学校等の休講措置をうけ、「オンライン授業」が新しい教育の形として広く普及することとなりました。また、ウィズコロナ、アフターコロナ時代の教育スタイルとしても「オンライン教育」は注目され、今後は、どのような教育現場で働く先生たちにとっても、オンラインを使った授業の運営は必須のスキルとなることが想定されています。

しかし、教育現場の現状としては、オンライン教育のノウハウが蓄積されていないことが多く、突然始まったこの「オンライン授業」の導入に、戸惑っている先生たちも少なくありません。「そもそもどんなツールを使うのが一番いいんだろう」「普段の授業と進め方は一緒でいいのかな…」そんな悩みを抱えていませんか?

この記事では、これからオンライン授業を取り入れてみたい方・自分のオンライン授業を改善したいと考えている方のために、実際にコロナ禍中においてオンライン講義を実践されている先生が、オンライン講義の配信方法や工夫ポイント、コツなどを伝授。ぜひ、人気講義のノウハウを、あなたのオンライン授業にも活かしてみてくださいね。

解説者のプロフィール

善甫啓一(ぜんぽ ・けいいち)

2008年筑波大学・第一学群・自然学類卒,学士(理学)、2010年同大大学院システム情報工学研究科修了、修士(ビジネス)、2013年同大学大学院・博士(工学)取得。産業技術総合研究所サービス工学研究センター特別研究員を経て、現在,筑波大学・システム情報系・助教としてXperLab(知覚拡張システム研究室)を主宰する。Xtrans tech株式会社代表取締役を兼務。センサーデバイスによる人間行動計測・感覚代行、立体音響や音のAR技術、障害支援、情報推薦・意思決定支援など、人間の知覚拡張、物理空間の複層化が研究テーマ。

オンライン講義の形式

ーライブ配信/録画など、実際に講義で用いた形式を教えてください。

録画とライブ配信の併用

録画とライブ配信のどちらも利用しています。筑波大では、前者を「オンデマンド型」、後者を「リアルタイム型」と呼んでいます。特に新入生のインターネット接続環境がわからない状態でのスタートで、安定したネット接続がない受講生が不利益を被ることがないように、基本的にはオンデマンド型の講義とするように大学側が方針を出しています。

録画(オンデマンド型)による講義の限界

▶︎「予備校のビデオ講義」にならないように

動画のダウンロードだけでは、予備校のビデオ視聴方式と何ら変わりません。特に、基礎・導入科目においては研究者の講義より、教育を専門としている方の講義の方が高い修学効果が提供できると思います。

それでも、我々研究者が講義をする意義として「この基本的な事柄が最先端の研究にどのように関連しているのか」、「どのようにその学問体系が作られてきたのか」、「現在わかっているこの科学・技術の限界・問題点は何か」などの話題提供、いわゆる与太話が大学生の修学意欲や深い理解に繋がっていると考えています。

▶︎グループワークやディスカッションに対応

応用・実践寄りの科目では、グループワークやディスカッションをすることも重要視されます。受講生が能動的に学ぶことはアクティブラーニングなどとも称され、「認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る」学習方法であると、文科省などの資料でも議論されています。このような修学方法が求められる場合は、オンデマンド型では限界があります。

そこで、「リアルタイムであることを強要せず,可能な限りインタラクティブな形」の講義方法として、録画とライブ配信を併用しています。具体的に,私が春学期に担当している科目として2つの例(力学,技術者倫理)を挙げます。

オンライン講義事例(1):ビデオ講義とレポート課題

▶︎1年生向けの”マンモス科目”での知見

1つ目は、大学1年生向けの力学の基礎導入科目で、受講生が700名弱と言うマンモス科目です。この科目は教科書があり、基本的には教科書を追ってゆく内容です。ただ、この講義の「物理の問題としてモデル化を行い、立式して、数学的に解くことで解答を得る」と言う学習プロセスは、どこまで行っても自分の手を動かして学習することがメインになります。

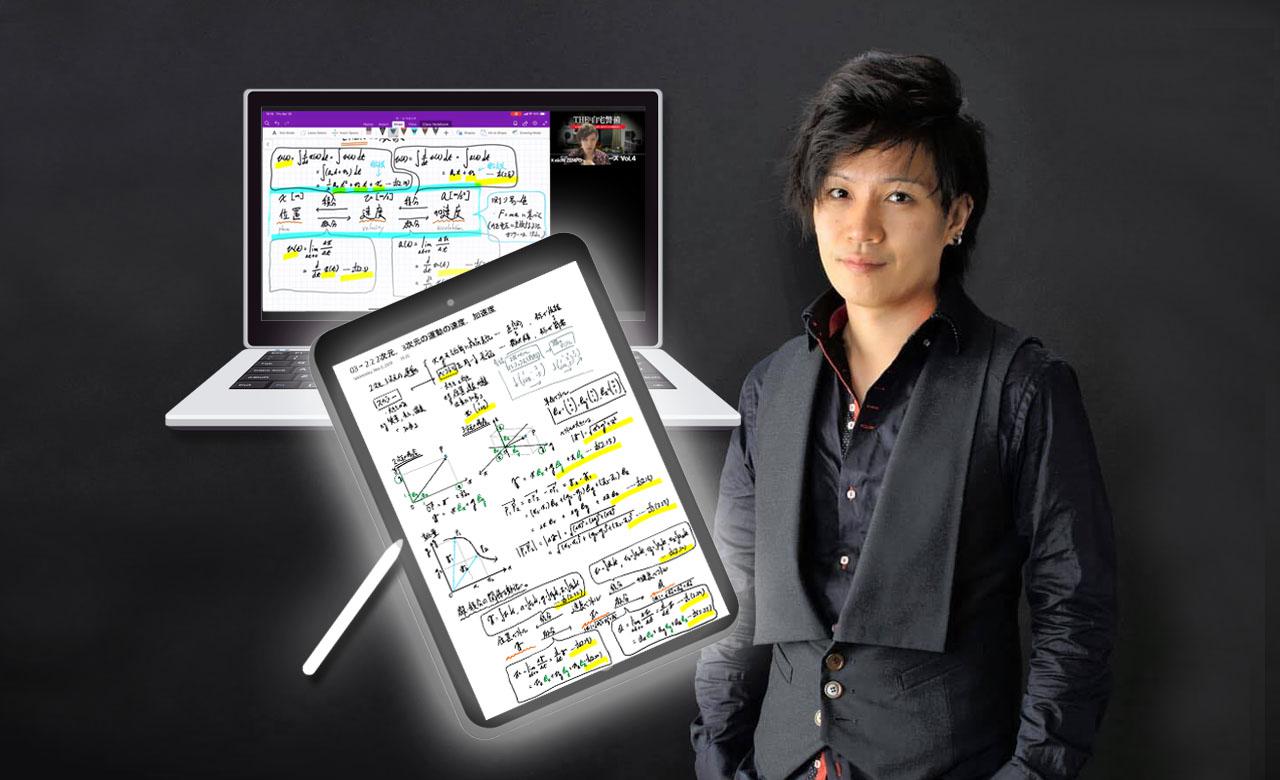

善甫助教の実際のオンライン講義の様子。ユニークな「自宅警備」ロゴと板書が特徴的。

▶︎要点ビデオや授業ごとのレポート課題を活用

そこで,各回の10分程度の要点ビデオを講義時間までに公開しておき、授業日の日付が変わるまでが提出〆切のレポートを出題する方式を取っています。その日の内に、自分で手を動かして学習をするためです。ただ、それだけだと授業は無機質なものとなり、一人で学習していることと何ら変わりありません。

▶︎教員・TAとやりとりができる”オフィスアワー”の開設

こうした状況を受け、本来の講義の時間に、リアルタイムで教員・TA(※1)とやり取りができるオンライン会議を、オフィスアワー(※2)として開設しています。出席の義務などは無いものの、ここにはやる気のある受講生や問題の解き方がわからない受講生が質問にやってきます。また、この様子のビデオもオフィスアワー終了後に公開することで、学習に役立ててもらっています。

※1:ティーチング・アシスタント,講義のアシスタントをしてくれる大学院生。

※2:教員が,学生の質問や相談を受けるために設けている時間。どの科目でも設定が求められる。実態としては「随時(要・アポ)」と言う形の運用が多く,常に決まった時間であることは少ない。

オンライン講義事例(2):グループディスカッションの取り入れ方

▶︎グループディスカッションが必須の実践科目での知見

2つ目は、社会性と責任感・倫理観を養うためのグループディスカッションやロールプレイを行う、大学4年生向けの技術者倫理に関する科目です。

この講義では、100人強の受講者がいます。1人では学習できないグループディスカッションを行うため、この科目を嫌う学生はとことん嫌いなのですが(笑)、正解がなく様々な視座に立った考え方・価値観を体現するための重要な科目です。

例年は、下記のように講義を実施しています。

1. 教員が導入を説明

2. グループディスカッションの実施

3. 指名した班の発表,他の班からの対立意見や教員からの意地悪な指摘などのやり取りの実施

科目の特性上、教員が話している動画を配信するだけでは意味がありません。受講生みんなに発言してもらう必う必要があります。そこで、「スケジュールを一部次週に持ち越す」+「ディスカッションの予定はグループに一任する運用」でオンライン化を進めています。

よって,オンライン講義では下記のように進めています。

1. 導入ビデオとグループディスカッションを通して回答するレポート、グループ分け票の公開

2. 各グループで相談しテレビ会議でグループディスカッションを実施し、レポートを提出

3. 提出されたレポートの意見を教員らで紹介するビデオを、次週に1の導入ビデオと併せて公開

グループディスカッションを授業時間内に収めることを諦め、それぞれのグループの都合で実施してもらうため、3.全体討論 が次の週にズレるということです。これにより、どうにか授業の狙いを果たしています。

▶︎実験系の科目・試験には課題も残る

ただし、これらは座学・情報系実習に関する話で、実験系の科目に関しては未だ開始できていません。私の担当は工学・情報系の学科ですので、実験科目はカリキュラム設計において重要な役割を担っています。現時点では、これらの実験系の科目も秋学期に実施できるように準備を進めています。

また、期末試験などもオンデマンド型である以上、課題が残ります。絶対に実施しようと強い意志を持っていますが、公正さを担保した手法に関しては現在検討中です。

オンライン講義で使用しているサービス・ツール

ー実際にオンライン講義で使用されているツールを教えてください。

筑波大学ではMicrosoft Teamsが主力

Microsoft Teamsが使われている理由としては、学生側が大学から提供されるメールアドレスに紐づく形でOffice 365が利用できること、学籍管理の都合やセキュリティの観点、ファイル共有、レポート出題、チャット、テレビ会議などが出来ることなどが理由として挙げられます。

用途に合わせて「manaba」や「Zoom」も

しかし、それだけで完結するわけではありません。学生は大学独自の履修管理システム、LMS(※1)、講義によってはZoomを利用しています。正直、どのツールも帯に短し襷に長しと言った状態です。講義のメディアミックスとでも言えばカッコいいのかもしれませんが、受講生は複数の学習ツールを利用する必要があり、不便を被っているかと思います。この点は,至らぬ点でもあります。具体的に上述した2つの科目では、どちらもはじめに講義動画はTeamsに挙げています。

※1:Learning Management System; 学習管理ツール

ツールの使い分け事例(1):課題提出や受講人数に合わせて

▶︎オンライン講義事例(1)では

受講生が700人弱いる力学の基礎導入科目では、レポート回収は朝日ネットが提供するmanabaと言うLMSを、オフィスアワーはZoomを利用しています。本当は、Teamsで統一したかったのですが、レポート回収はチーム人数が220人を超えると使うことができません。またテレビ会議も、ライブイベント機能を利用しない限り上限人数が250人と言う制限があるため、この講義では使用できませんでした。

▶︎オンライン講義事例(2)では

受講生が100人強いる技術者倫理では、力技ですが、チーム内に「01班」〜「30班」と言うチャネルを立ち上げて、それぞれのチャネルで日程調整やグループディスカッションをテレビ会議で実施してもらっています。レポートの提出などもTeamsで実施出来ています。

ツールの使い分け事例(2):講義の収録内容に合わせて

他教員と漫談のような話を収録する際はTeamsを利用し、板書をしながら自分自身も写したい場合はZoomでiPadとPCを繋ぎ収録しています。板書ツールとしてMicrosoft OneNoteを使い、そのノートは受講生に配布しています。

また、編集に関しては,Adobe PremiereやiMovieを使っています。ただし、これらのツールにこだわりがあるわけではありません。こだわりのポイントとしては、余計な部分のカットや倍速再生などの機能を使い、できるだけ動画を短くすると言うことに気をつけています。

ツールの使い分け事例(3):教員側の情報整理に

▶︎問い合わせ先用にメールエイリアスを用意

授業に関する問い合わせ先として、担当教員全員に届くメールエイリアスを用意し、情報が埋もれないようにしています(オンライン講義事例として説明したどちらの科目も、複数の教員で実施しています)。

▶︎「エラー報告」チャネルを用意

Teams内に「エラー報告」という、誰でも書き込めるチャネルを用意して(ちなみに、他チャネルへは教員しか投稿できません)、動画やレポート提出などにエラーが有った際に報告できる窓口を作っています。はじめの頃は、Teams内に思ったことをTwitterのように書き込む受講生や、私個人に対してだけ連絡してくる受講生がいましたが、これにより情報の整理をしています。

対面での講義との違い

ー対面での講義と比較して、授業の進め方などで変更した点はありますか?

教室や講義運営の方法がガラリと変化

配信方法のところで説明したように、「リアルタイムであることを強要せず,可能な限りインタラクティブな形」へ変更するため、大規模に進め方の変更をしています。

例えば、受講生が700人弱の科目に関してですが、実はこんな人数が入る通常の教室は無いので、本来は4名の教員によるパラレル開催の4科目でした。ただ、講義のオンライン化が予見された3月中旬から、オンライン化を前提に、1科目への統合を他の先生達に提案し、早くから準備してきました。その結果、教員4人全員が行っていた講義パートを私が全て担当することで、他の先生達はレポート問題の作問や集計、オフィスアワーへの担当などの拡充にあたることができるメリットがありました。

時間の概念が大きく変化

教室での受講・リアルタイム配信ではないことから、時間の概念が大きく変化したと思います。特に、講義の進行を一時停止したり、巻き戻しが可能である点は、受講生側にも教員側にもに大きな変化をもたらしたと思います。

つまり、こうした操作を前提に講義の収録を行うので、教員は、講義の合間に受講生の理解度に気を配る必要はなくなります。受講生側も、1度では理解できない学生は何度でも巻き戻して聞けるし、理解が早い学生は無駄な時間を過ごさず自由に先に進めるようになります。もちろん教員側は講義難度の見定めが難しくなりますが、小テストなどの出題は簡単になると思います。

資料作成

ー講義動画や、講義動画以外の資料作成はどのようにされていますか?

デジタル資料は基本的に配布

デジタルな資料は基本的に配布しています。また,配布資料の著作権に関してですが、従前までは授業時間以外(※1)の著作物を配布することは出来ませんでしたが、2020年に限り届け出(※2)をしている教育機関は利用できるようになったので(※3)、講義動画の中にも物理開催の授業と同様に著作物を埋め込めるようになりました。2021年度以降の今後はわかりませんが、この点はオンデマンド型の授業動画を作る上で大きな障壁がなくなりました。

※1:著作権法第35条では,授業で使用することを目的とした場合に限り,著作物を権利者の許諾なしに複製することを認める。

※2:届出先は一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS)

※3:2020年4月16日に,著作物の教育利用に関する関係者フォーラムが公表した改正著作権法第35条運用指針

オンライン講義でのこだわりポイント

ーオンライン講義をする上で独自にこだわっているポイントはありますか?

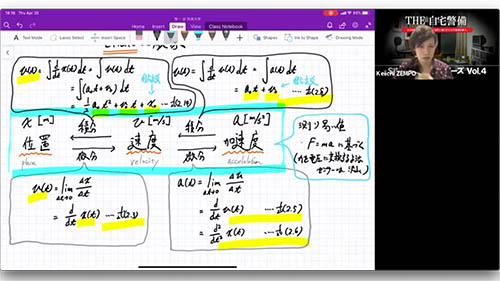

(1)板書へのこだわり

オンライン講義事例(1)で述べたように、「物理の問題としてモデル化を行い,立式して,数学的に解くことで解答を得る」と言う学習プロセスは、どこまで行っても、自分の手を動かして学習する必要があります。スライドの中に埋め込まれた数式ではなく、手書き感がある数式を提供することが,自分で書く意識を高めると思っています。

幸いなことに、講義をしてチョークの粉まみれになることが嫌でしたので、従前からプロジェクター画面にiPadでした板書を写して授業をしていました。よって、オンライン化への移行は容易でした。

善甫助教の手書きの数式。

(2)対面のコミュニケーションを意識

グループディスカッションの講義では、学習の狙いを果たすため、カメラを確実に付けるように指導しています。物理的に対面している会話だとお互いに察せる話の間など、ノンバーバルなコミュニケーションの要素を、リモートだと受け取りづらくなります。少しでも物理的に対面している状態に近いスムーズなディスカッションのために、カメラは付けるようにしてもらっています。

(3)講義動画の収録・制作に対するこだわり

▶︎収録時に”聞き手”を用意

講義動画の収録の際に、聞き手を他の人にお願いすることもよくあります。説明が雑な部分やわからない部分を指摘してもらうためです。

▶︎一発録画はせず、必ず編集作業を

また、一発録画ではなく、必ず編集作業をしています。前述したように一時停止・巻き戻しによって時間の概念が変化していること、YouTubeなどの動画コンテンツに触れている学生が多いことから、収録したそのままのスピードではなく、再生速度を少し早めて、無駄な「あー」「えー」などの部分をカットし、板書を書いている時は20倍速くらいで早めて、動画自体をコンパクトにしています。

この編集も自分でやることで、例えば,板書中は無駄口を叩かないなど、編集しやすい収録も作れるようになってきました。また、ファイルサイズを下げるため10fpsくらいに下げることも行っています(30fpsで動く善甫を見たがる人は居ないだろう)。

オンライン講義を今後も取り入れていきたいか否か

ー今後もオンライン講義を活用していきたいとお考えですか?

基本的な科目では積極的に取り入れたい

基礎導入系の科目など、内容が基本的な科目に関しては、積極的に取り入れてゆきたいと考えています。教室の収容人数という物理的制約が無くなることが大きなメリットであると考えています。

ディスカッションを伴う科目に関しては、計りかねていますが、リアルタイムで実施できるのであれば問題ないかと思います。オンライン化に伴う弊害は、著作権の問題さえ回避できれば、然程無いものなのだと思っています。

これからオンライン講義を始める人にアドバイス

ーこれからオンライン授業を始めたいと考えている先生方に向けて、今後も続けていきたいと感じた方法、学生の習熟度が上がった方法などがあれば教えてください。

オンライン授業は複数人での運営が理想

オンライン会議にも同様なことが言われていますが、教員1人では運営は無理だと思います。特にリアルタイムで複数人を相手にするためには、場のマスターだけではなくアシスタントが必要となると思います。

オンラインでも雑談を取り入れてみる

たとえオンラインだとしても、如何に雑談を入れることが出来るかが重要だと思います。700人弱の受講生がいる科目は1年生向けであり、今年の1年生はまだ大学に入構すら出来ていません。私も筑波大学出身なので、「元筑波大生のキャンパスライフ紹介」と称し、私が大学生であった頃の様子をショートショートで紹介しています。これのウケが良いのか悪いのかわかりませんが、一定数の需要があるようです。大学は画面越しの世界だけではないことも積極的に伝えてゆきたいですね。(もちろん情報系の研究者としては完全リモートキャンパスライフはそそるものがありますが。笑)

こぼれ話

研究室運営もオンライン化が余儀なくされている

余談ですが,現在,授業だけでなく、研究室運営もオンライン化が余儀なくされています。研究室の構成要素は、オンライン化が容易な部分(文献調査,研究計画,議論,論文指導,ソフトウェア開発等)は多くありますが、「集団で集まって学び合いを実現する場」と言う重要な要素があります。

▶︎仮想的な研究室(XperLab)の運営

これも、面白半分でオンライン化が予測された3月中旬から、Skype上で仮想的な研究室(仮想XperLab)を立ち上げて、平日の昼間に構成員の学生たちに繋いでもらっています。

ここで、事務処理や授業の情報交換などのフォーマルな情報交換だけではなく、ちょっと声をかけたい時の様子伺い、雑談や一緒にビリーズブートキャンプをするなどインフォーマルなやり取りを行う場としても活用しています。毎夕にある、何を言っても「すっごーい!」「えらーい!」とみんなで言い合う「フレンズたいむ」と名付けた日次活動報告会なども、みんな楽しんでいるようです。

▶︎カメラを使って「ノンバーバル」なコミュニケーションに近づける

その際に、物理的に研究室にいる時と同様に顔を見せてもらう(=カメラをオンにする)様にしています。最初はカメラに映ることに慣れないかと思いますが、冷静に考えると、物理的に社会生活を送る上で、顔にモザイクを掛けて歩いている人なんていませんよね。

素性の知れぬ不特定多数相手は顔出しは避けるべきですが、内輪の集まりやグループでディスカッションさせる際には、少しでもノンバーバルなコミュニケーションの促進のためにカメラを付けた会話をするべきだと思っています。

オンライン講義のバリアフリー化にも対応

また、筑波大の講義では,障がいを持つ学生に対する配慮・対応は殆どの講義が要望に応じて実施しますし、それをサポートするセンターも備えています。今年度は需要がなかったので、特に実施していませんが、次年度以降のためにそれを想定した準備をしておくべきですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?さまざまなオンライン授業用のツールの一長一短や、現場での情報のやり取りのコツ、オンライン資料の著作権の問題など、これからオンライン教育を取り入れていきたいと考える際に、参考になるヒントが随所に散りばめられていたのではないでしょうか?

とはいえ、教育機関の規模は、大学のような大きな組織から、個人塾など小規模なものまでさまざま。この記事で取り上げたようなオンライン授業を今すぐに実践するのは難しいという方も多いと思います。そんな時は、オンデマンド型・リアルタイム型の併用、収録動画の編集(板書の時は動画の速度を速める…など)のコツなど、取り入れられそうな要素から試してみてください。