家族や友人とつながって、メッセージや写真をやり取りしたい

→【LINE】

家族や友人相手など、いつも同じメンバーでメッセージをやり取りする機会が多いなら、「LINE」の「グループ」機能を活用しよう。

グループは、あらかじめ設定したメンバーのみ参加できる仕組みなので、「トーク」をするたびにユーザーをいちいち選択する手間が省ける。

しかも、グループは、同一メンバーでも複数を作成可能だ。例えば、家族でのやり取りでも、「家族伝言板」「家族旅行写真」といった具合に、用途別に用意しておけるので、とても便利。

グループの作成は、「友だち追加」画面の「グループ作成」の項目から行える。

画面の指示に従って、グループ名やメンバーなどを指定していけばいい。グループに追加したメンバーには申請が送られるので、あとは相手が承認してくれればグループを結成できる。

グループでのやり取りは、通常のトークとほとんど同じで、メッセージやスタンプ、写真なども、もちろん利用可能だ。

さらに、グループでは「アルバム」と「ノート」という機能も使いこなしたい。

アルバム機能は、1冊につき写真1000枚までのアルバムを最大100個作成できる。しかも、保存期間の制限はないからうれしい。

一方、ノート機能では、テキストや写真、動画、位置情報、スタンプ、音楽などを保存可能。食事会のお知らせに使ったり、旅行計画を仲間に見せたりなど、さまざまな活用ができる。

同じメンバーのやり取りなら「グループ」機能が便利!

❶

グループ作成は、まず「友だち」画面右上の「友だち追加」アイコンをタップ。「友だち追加」画面が開いたら、「グループ作成」を実行する。

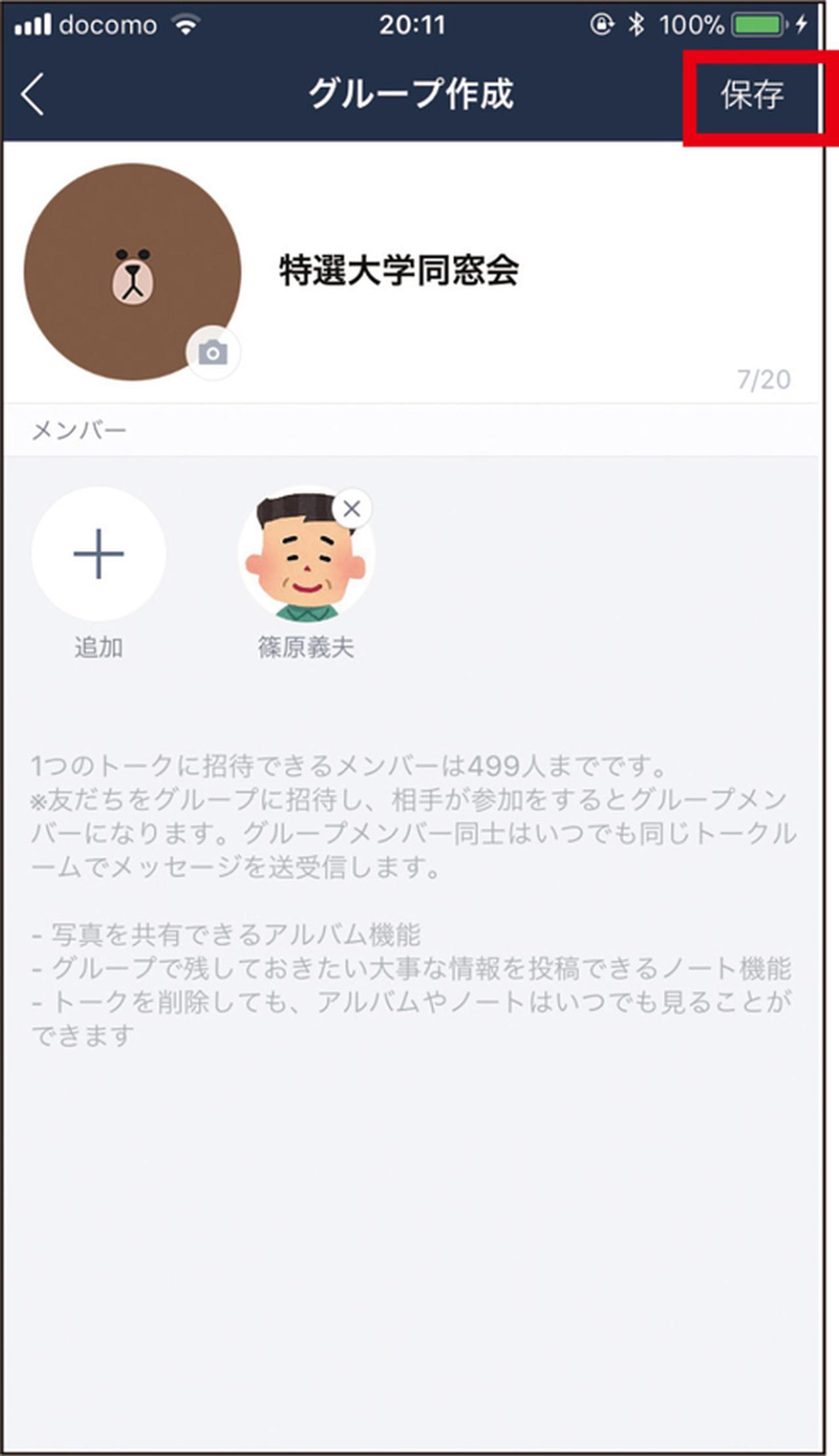

❷

グループ作成画面では、グループ名と参加メンバーを設定。右上の「保存」をタップすると、相手にグループへの招待が通知される。

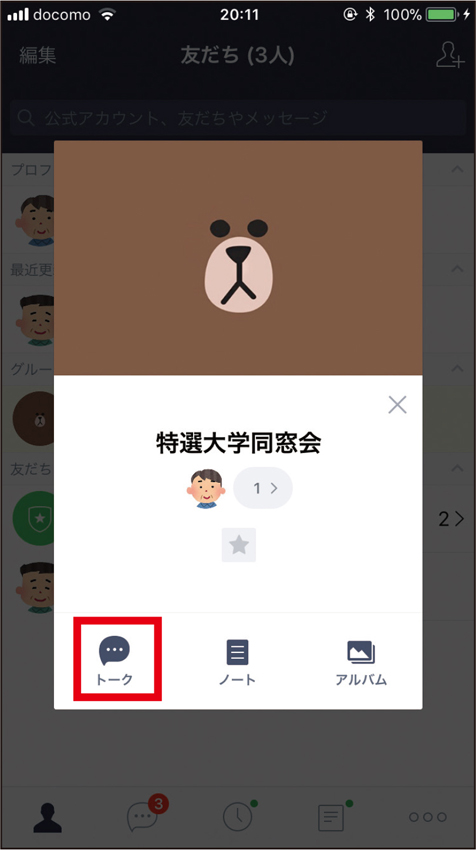

❸

「友だち」画面でグループ名をタップするとポップアップが表示されるので、「トーク」を選択。これでグループトークが開始する。

❹

通常のトークと同様、自分の発言は右側、相手の発言は左側に表示される。スタンプなども投稿可能だ。

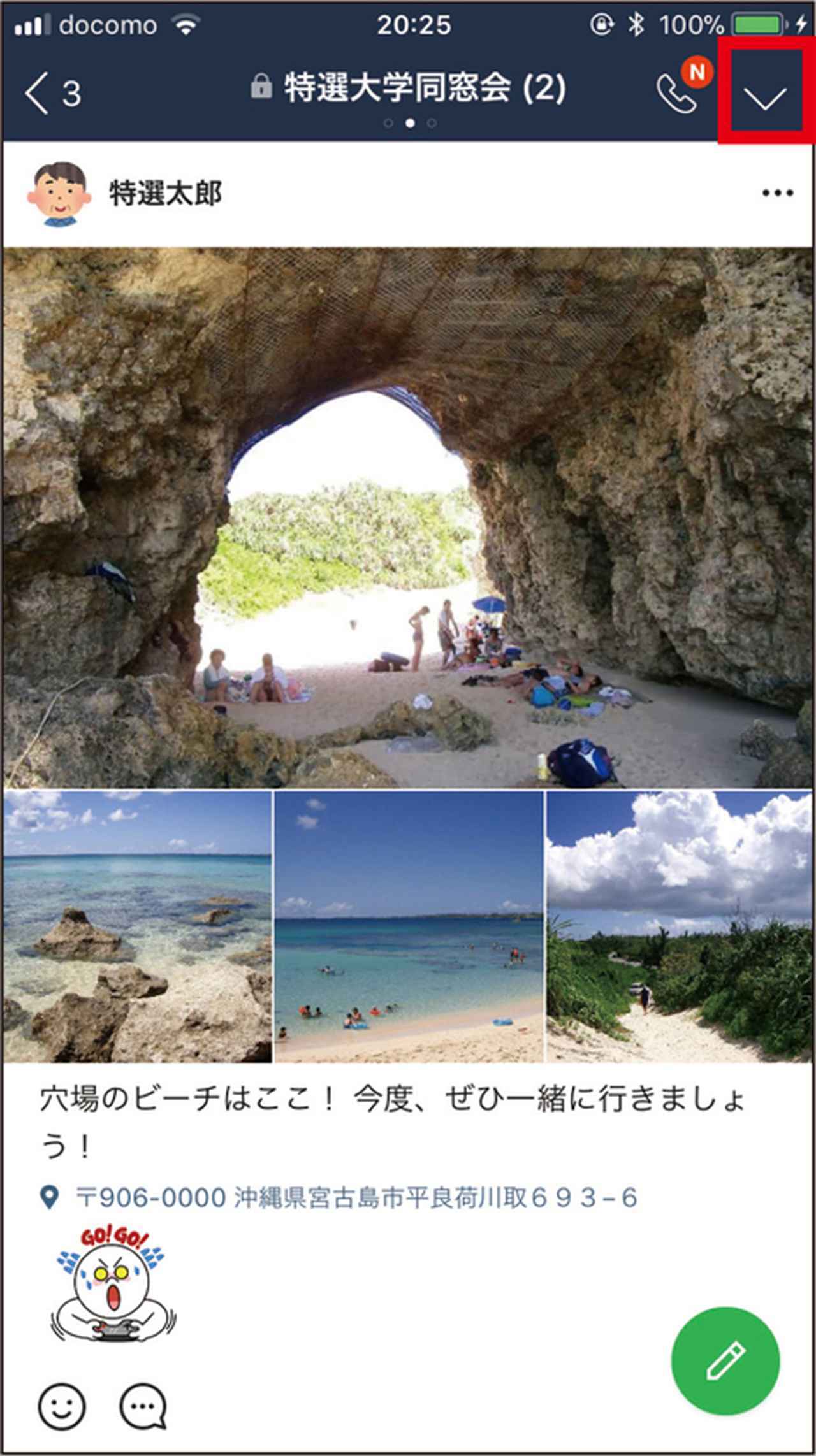

5

アルバムやノートは画面右上の「V」アイコンから利用可能。見せたい写真が複数あるときは、アルバムでまとめてから投稿しよう。

6

アルバムを投稿すると、トークに「アルバムを作成しました」と表示。アルバムの中身は、サムネールをタップすれば閲覧可能だ。

高校や大学の同級生を探して連絡を取りたい

→【フェイスブック】

「フェイスブック」はプロフィールに学歴や職歴などを書き込めるため、こうした個人情報を手がかりに、同窓生も的確に探し出せる。

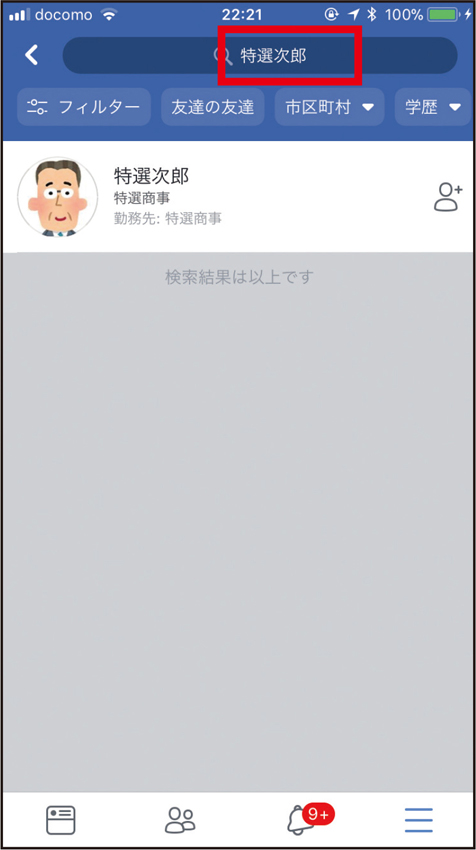

具体的には、まず画面上部の検索ボックスに相手の氏名を入力し、検索を実行。検索結果が表示されたら、画面上部のフィルターから「人物」を選択する。

複数の人物がリストアップされて見分けがつかない場合は、フィルターから「学歴」などを選んで、知り合い候補を絞り込んでいこう。

まず間違いないという相手が見つかったら、思い切って友達の申請を送ってみるといい。

こうして見つかった旧友と気軽に交流を楽しみたいなら、フェイスブックの「メッセンジャー」アプリを使うといい。

チャット形式でメッセージやスタンプ、写真、動画などをやり取りできるので、リラックスして旧交を温められるはず。

旧友を検索して「メッセンジャー」で交流しよう

❶

まずは相手の氏名で検索。

❷

同姓同名のユーザーが多数いる場合は、学歴などのフィルターで絞り込んでいこう。

❸

フェイスブックの投稿と違って、「メッセンジャー」なら、チャット形式でメッセージのやり取りを気軽に楽しめる。

最新ニュースやおもしろい話題を誰かに教えたい

→【ツイッター】

目を引くニュースを見つけると、ついつい周囲にも伝えたくなってしまうもの。

そんなときに便利なのが「ツイッター」の「リツイート」機能だ。

タイムラインで目を引く投稿を見つけたら、機能アイコンの「リツイート」をタップしてみよう。

たったこれだけで自分をフォローしているユーザーのタイムラインにも、漏れなく同じ投稿を表示してくれる。

リツイートしたい投稿がなかなか見つからないなら、画面下部の虫眼鏡アイコンをタップして検索画面を開いてみよう。

検索画面では、人気のツイートや注目ニュースなどを多数掲載しているので、興味のある話題をきっと見つけられるはずだ。

さらに、頻繁におもしろい投稿をしているユーザーや企業がいる場合は、相手をフォローしておくといい。

今後は、相手のツイートが自分のタイムラインにも表示されるようになる。

気になるニュースをフォロワーに知らせよう

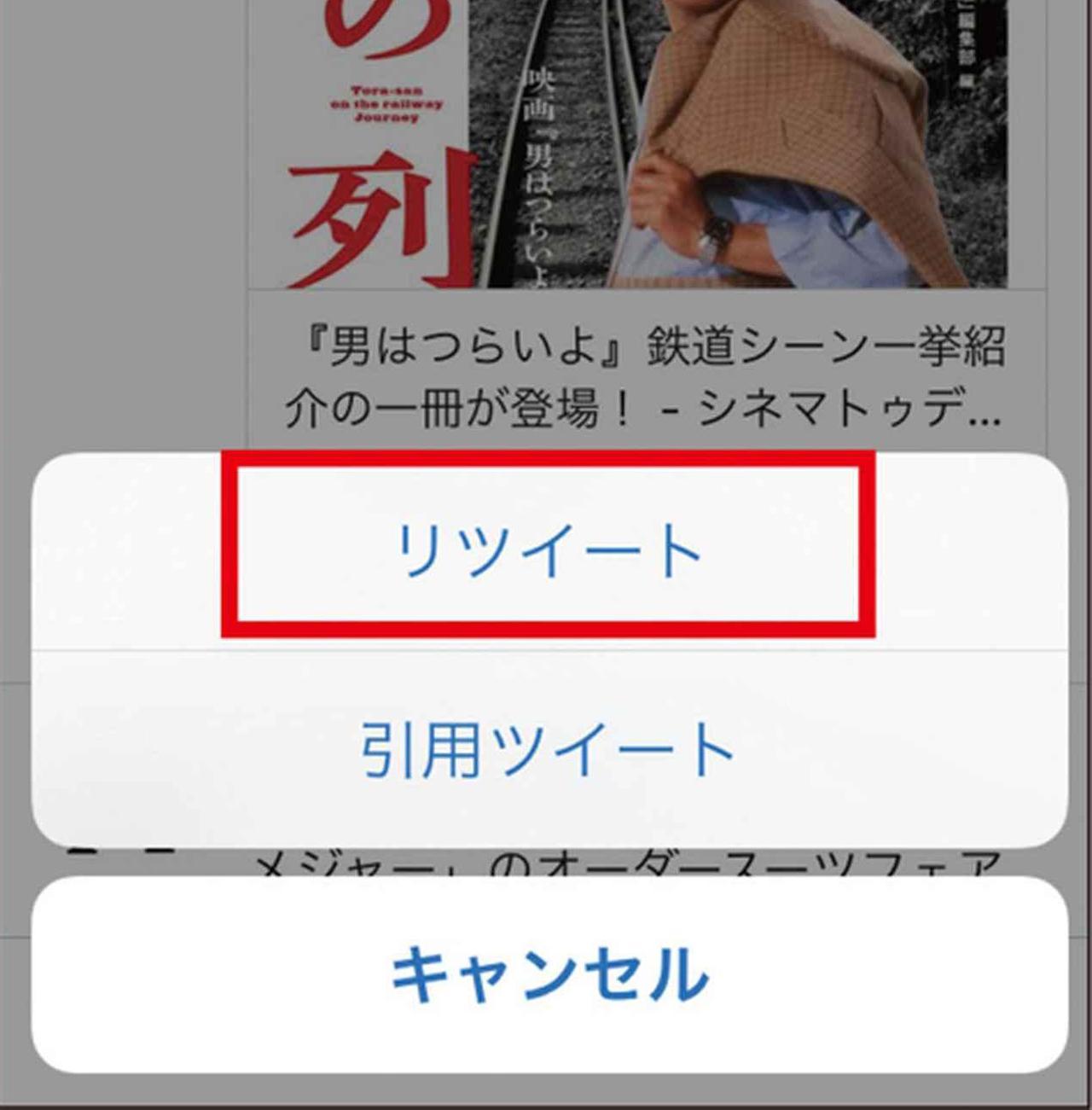

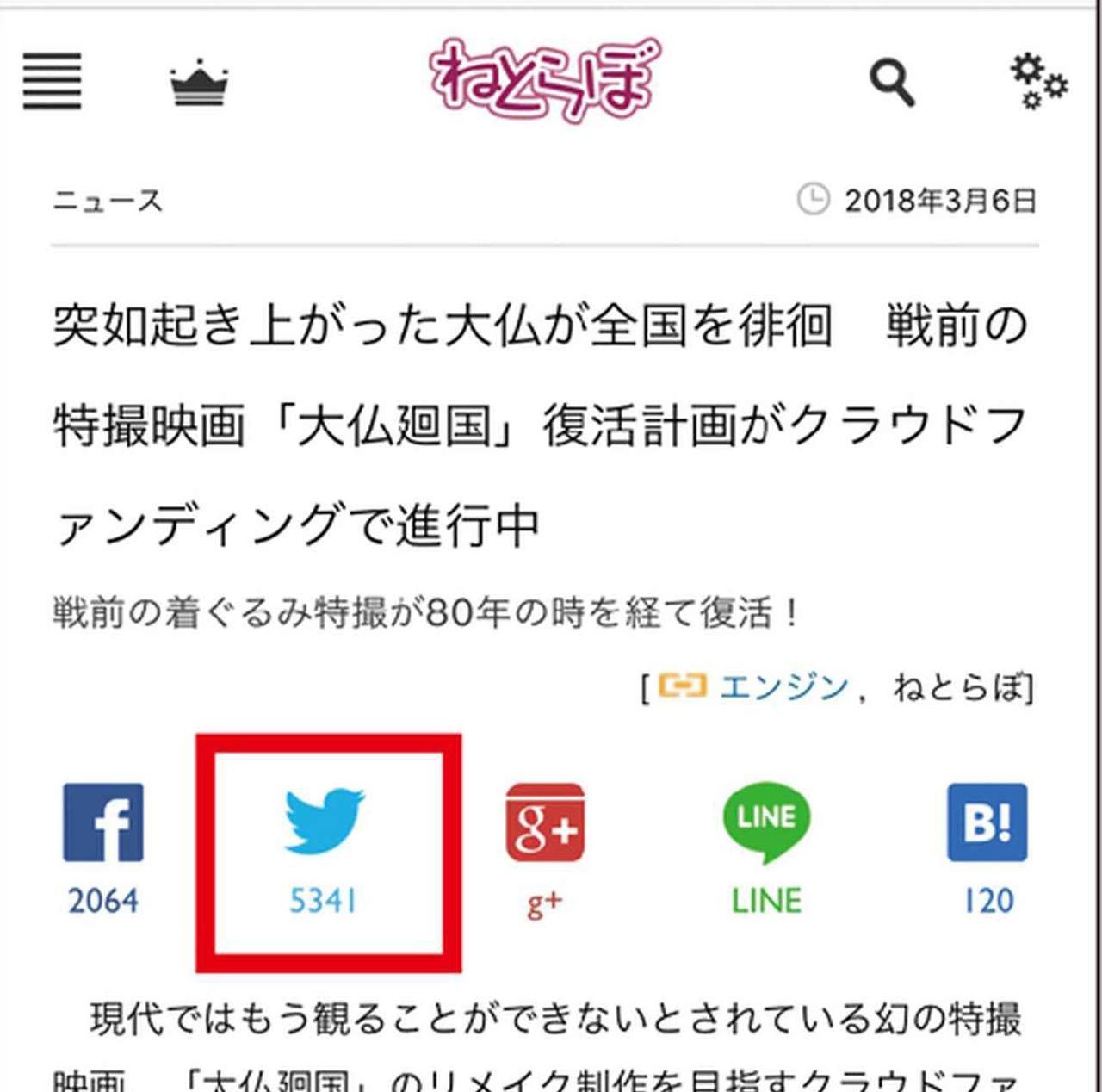

❶

❷

タイムラインで目を引く投稿を見つけたら、リツイートのアイコンをタップしよう。フォロー相手にも同じツイートが伝わる。

❶

❷

解説/篠原義夫(ガジェットライター)

※iPhone(iOS11)の画面を掲載していますが、Android端末でもほぼ同様の手順となります。