カメラのオート性能が進化して、撮影者は、より撮影に集中できるようになった。では、もっといい写真を撮るには、何をどうすればいいのか? そのための技を、ズラリと紹介していこう。

- 解説者

- キメ技 01ポートレート編ピントは瞳AFに任せてライブビューで撮ろう

- キメ技 02ポートレート編被写体と一緒に動き回ってリラックスした表情を撮ろう

- キメ技 03ポートレート編体を振って、顔は正面を向いてもらおう

- キメ技 04ポートレート編後ろ姿から振り向いた瞬間を撮ろう

- キメ技 05ポートレート編木漏れ日で柔らかな雰囲気を演出しようを撮ろう

- キメ技 06ポートレート編全身を撮るときは遠くから望遠で撮ろう

- キメ技 07ポートレート編逆光の木漏れ日でフワッとしたボケを作ろう

- キメ技 08ポートレート編手や指先の動きなど、顔以外の主題を見つけよう

- キメ技 09ポートレート編プログラムシフトでボケを素早くコントロールしよう

- キメ技 10ポートレート編ライティングで迷ったら45度方向から当ててみよう

- キメ技 11ポートレート編肌を柔らかく写すなら白いレフを優しく当てよう

- キメ技 12ポートレート編光が弱いときは銀レフをしっかりと当ててみよう

- キメ技 13ポートレート編フィルター機能で意外な効果をねらおう

- キメ技 14ポートレート編逆光を生かしつつストロボで撮ってみよう

- キメ技 15ポートレート編あえて暗い背景を選んで人物を引き立たせよう

- キメ技 16ポートレート編ストロボの光を壁に当てて撮ってみよう

- キメ技 17ポートレート編ストロボ撮影時はライブビュー設定を変更しよう

解説者

カメラマン

吉村永(よしむら・えい)

フォトグラファー

大浦タケシ(おおうら・たけし)

キメ技 01ポートレート編ピントは瞳AFに任せてライブビューで撮ろう

通常、一眼カメラでの撮影は、カメラとレンズを人物に向け、カメラをのぞき込みながら撮影することが多いが、これは写される側からしたら、けっこうな威圧感、プレッシャーを感じてしまうもの。

そこでカメラをのぞき込まず、背面の液晶でライブビューを見ながらラフに撮影してみよう。最近のカメラには「瞳AF」が搭載されていることが多いので、この機能に任せておけば、ピントを失敗することも少ない。こうした最新の機能を活用することで、モデルをリラックスさせるのが、いい表情を導き出すコツだ。〈吉村〉

会話しながら自然な表情を引き出そう

カメラを意識させず会話をしながら撮影。片手でカメラを持っていても手ブレ補正機能が助けてくれる。

片手でラフに撮るのでフレーミングは変わるが、ピントはしっかりと瞳をとらえている。

キメ技 02ポートレート編被写体と一緒に動き回ってリラックスした表情を撮ろう

被写体となる人物が若い場合は、動き回ってもらうのも一つの手段。撮影する側も、それに合わせて動きながら撮ってみよう。

「それでは相手が疲れてしまうのでは?」と思うかもしれないが、ある意味それで正解。カメラ慣れした本職のモデルならともかく、一般人にとっては緊張こそがいちばんの問題。動き回り、撮影する側も一緒に動いていると、素の表情が出やすくなる。

もちろん限度があるので、「もうこの撮影、やめてほしいな」と思わせるまで疲れさせないころ合いを心がけよう。〈吉村〉

適度な距離を取って動き回る

モデルと適度な距離を保ちながら、一緒に動き回って撮影。シャッター速度を速めにして、ブレを防ぐのをお忘れなく。

モデルの素の表情をねらおう!

キメ技 03ポートレート編体を振って、顔は正面を向いてもらおう

カメラを趣味にしていると、よく頼まれるのが「フェイスブック」などのSNS用のプロフィール写真だ。正面を向いた胸より上くらいの縦位置写真が基本なのだが、そのまま撮影すると、どうもパスポートや免許証用の「証明写真」的な写真になりがちだ。

そこで、何らかのポーズを取らせたいのだが、一般人に「ピース」以外のポーズを取らせるのは、意外に難しい。そんなときは、カメラに向かって体を45度ほど斜めに振ってもらい、そこから顔だけを正面に向けてもらおう。これでバランスが取りやすくなる。〈吉村〉

体は45度斜めに、顔は正面を向いてもらう

体も顔も正面を向いていると、証明写真的な雰囲気になりがち。顔は正面、体は斜めだとバランスが取りやすくなる。

キメ技 04ポートレート編後ろ姿から振り向いた瞬間を撮ろう

キメ技「02」で紹介したような「動き回りながら」の撮影は、どちらかというと若い人が被写体の場合。ある程度の年齢の人に「動き回って!」との指示は出しづらいこともあるだろう。そういった場合は、後ろ向きに立ってもらい、振り向いた瞬間を撮るのが効果的だ。

動きを止めるためにシャッター速度は1/250秒より速くするのがコツ。一瞬をとらえるので、連写モードを使うのもいいだろう。表情の硬さが取れ、髪の毛などに動きを感じる写真をものにしやすくなる。〈吉村〉

シャッター速度は1/250秒より速く

振り向く程度の動作でも、動きの中の自然な表情がねらえる。シャッター速度を1/250秒より速くしよう。

髪の毛の動きを写そう!

キメ技 05ポートレート編木漏れ日で柔らかな雰囲気を演出しようを撮ろう

人物写真のダメな例として、よく挙げられるのが「顔に影のある写真」。確かに、かんかん照りの太陽を顔に浴びている場合などは、目の下にまつ毛の影ができ、美しくなくなる場合が多い。

プリクラなどの写真では、あご下などに影がいっさい出ない照明での写真なので、これに慣れると影を不自然に思うかもしれない。

だが、あえて木漏れ日などを顔に当てるようにすると、いつもとは違う雰囲気になることもある。柔らかなニュアンスが出る日の当たり方を、ライブビューで確認しながら撮影してみよう。〈吉村〉

ライブビューで確認しながら顔に適度な光を当てて撮ろう

まだらな光である木漏れ日をあえて使うと、感情の揺らぎを表現したかのような写真が撮れる。

キメ技 06ポートレート編全身を撮るときは遠くから望遠で撮ろう

全身写真を撮るとき、ついついやってしまいがちなのがズームレンズの広角側で、撮影者の目線の高さから撮ってしまうこと。これをやると、どんな人物も頭でっかちに写ってしまう。

これを補うためによく知られているのが、「広角で下から写す」というテクニック。これは確かに脚が長く写るものの、下から顔を写すために二重アゴに見えたり、威圧的な印象になりがち。

ここは100ミリ以上の望遠レンズを使い、離れた場所から撮影してみよう。誇張のない、目で見た印象に近い頭身での撮影が可能になる。〈吉村〉

望遠で撮るとバランスがよくなり、ボケもきれい

望遠は頭身がバランスよく写り、背景もきれいにボケる(左)。広角では目線からだと頭でっかち(右上)、下からでは威圧的な印象(右下)になる。

キメ技 07ポートレート編逆光の木漏れ日でフワッとしたボケを作ろう

木漏れ日は、公園などでの撮影では最高の小道具になる。キメ技「05」のように木漏れ日を順光で使うのもいいが、逆光でも人物を引き立たせるツールになる。

ポイントは、モデルの後ろから木漏れ日がカメラの方向に向くように位置し、中望遠程度のレンズを使って絞りを開放ぎみで撮影すること。

木漏れ日の一つ一つが小さいところをねらうと、ボケがきれいな円形になる。人物の顔を下から撮影することにならないよう、できるだけ低い位置の枝からの木漏れ日を見つけるのがコツだ。〈吉村〉

中望遠レンズを使い、ユラユラとした光で空気感を演出

木漏れ日を背景にすると、美しいボケが作れる。逆光なので、露出補正をプラスにして顔を明るくしよう。

キメ技 08ポートレート編手や指先の動きなど、顔以外の主題を見つけよう

顔を主題とする写真だけがポートレートではない。手足や首筋、耳など、顔以外のところにも注目してカメラを向けると、いつもとは違った写真が得られるはずだ。特に、被写体となった人を象徴するような部分をクローズアップすると、より印象の強い写真となるだろう。

また、プロのモデルなどの場合、指先まで注意を払ってポーズを取ってくれるので、そのような部分にも注意してアングルを決めるといい。せっかくポーズを決めた指先などが画面で切れてしまうようなアングルは極力避けて撮影すべきだ。(大浦)

クローズアップでさらに印象を強めよう

指そのものにも注目。クローズアップや、強調するようなアングルで撮ると、より印象の強い写真になりやすい。

キメ技 09ポートレート編プログラムシフトでボケを素早くコントロールしよう

絞りもシャッター速度もカメラが自動で設定してくれるので、露出の失敗が少ないのがプログラムAEモード。カメラのモードダイヤルを「P」に合わせることで使える。

さらに、「プログラムシフト」機能を使えば、絞り優先AEや、シャッター速度優先AEのような使い方もでき、何かと便利。ポートレートでも、積極的に使ってみたい撮影モードである。

使い方は、Pモードで撮りたい構図が決まったら、カメラの右手親指付近にあるダイヤルを回すだけ。これで絞りとシャッター速度が素早く切り替わる。〈大浦〉

カメラの自動露出設定を少し変えて、ボケを演出

プログラムAEでカメラが選んだ絞りはF2.8。プログラムシフトで開放F1.2に設定した。

キメ技 10ポートレート編ライティングで迷ったら45度方向から当ててみよう

クリップオンストロボをカメラから離して使用するオフカメラライティング。セッティングする際、どの位置にストロボを置いたらいいか迷うことも多い。

そんなときにおすすめしたいのが被写体である人物に対して斜め45度、上方向45度から光を当てる方法だ。いわゆるレンブラントライティングといわれるもので、ポートレートの基本的なライティングの一つ。

そこからレフ板を置いてみたり、ストロボの位置を少しずつ変え、さらにはストロボを増やすなど自分好みのライティングに追い込んでいくといい。〈大浦〉

レンブラントを実践したらより立体感が出せた!

レンブラントでは立体感のある写りとなっている。ストロボの位置を動かすと雰囲気が変わってくる。

キメ技 11ポートレート編肌を柔らかく写すなら白いレフを優しく当てよう

レフ板には、反射する面が白色の白レフ、黒色の黒レフ、銀色の銀レフ、金色の金レフがある。なお、〇〇レフという呼び名は正式なものではなく、便宜上よく使われているものである。

通常使うことが多いのは、白レフと銀レフを裏表で組み合わせたタイプだろうが、特にオールマイティに使えるのが白レフだ。

銀レフは光の反射率が高く、硬めの光質が持ち味であるのに対し、白レフは適度な反射率を持ち、柔らかく被写体を包む。また、光が拡散しやすいため、シーンを選ばず使いやすい。〈大浦〉

白レフを近くに置くと光が柔らかくなる

大きいサイズの白レフをモデルの近くに置いて撮影した。銀レフ(下)より柔らかい写真となっている。

キメ技 12ポートレート編光が弱いときは銀レフをしっかりと当ててみよう

白レフの有用性はキメ技「11」で述べたとおりだが、では銀レフは、どんなときに使えばいいのか。

一般的には曇天や日陰など、少しでも光を必要とするときに使うのがいい。光の反射率が白レフに比べて高いため、わずかな光でも効率よく被写体を照らすことができ、輝度もアップする。

光の弱いシーンでも被写体を明るく、そしてメリハリある描写にしたいときは、迷わず銀レフだ。ただし、銀レフは白レフに比べて照射範囲が狭いので、角度を決めたら、レフの向きが動かないようしっかり当てるようにしたい。〈大浦〉

銀レフを使ってメリハリを出そう!

銀レフを使ったポートレートのほうが強い光が当たっていることがわかる。曇りの日などは銀レフが有効だ。

左が銀レフ、右が白レフ。銀レフのほうが反射率は高いが、照射する範囲は狭くなる。

光を当てる角度の調節が重要だ!

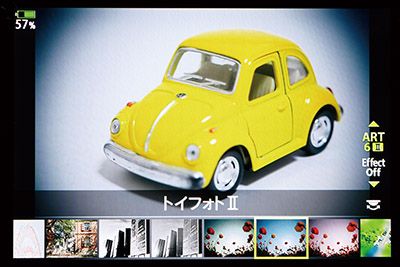

キメ技 13ポートレート編フィルター機能で意外な効果をねらおう

昨今登場したほとんどのデジカメには「フィルター機能」が搭載されている。フィルター機能とは、撮影した画像に対し、色調やコントラストなどを変えたり、ボケ味を加えたり、イラストや油絵のような仕上がりにしたりといった効果を施す機能である。

その内容はメーカーやカメラによって異なるが、トイカメラやジオラマ、モノクロ、ポップなどは定番フィルターとして多くのカメラに搭載されている。

おもしろい効果で意外性のある仕上がりが欲しいときなどに重宝することが多いので、自分のカメラに搭載されているフィルターを確認して、積極的に活用しよう。〈大浦〉

オリンパス E-M1 MarkII

フィルター機能を最初に搭載したのはオリンパスのミラーレス一眼。ここではE-M1 MarkIIに搭載される機能を紹介。

ミラーレス一眼の場合、フィルターの選択画面で反映される効果を確認することができる機種が多い。

レンズにカラーフィルターを装着するように色みの変化を楽しむ

●ノーマル

●ポップアート

カラーフィルターのような効果が得られる機能。色みや彩度、コントラストなどに変化をつけて、印象深い写真に変えよう。

●ネオノスタルジック

●ビンテージ

特殊効果フィルターやフィルムの現像手法もかけられる

●ノーマル

●ジオラマ

ボケや周辺減光などを生かしたフィルターも搭載。「クロスプロセス」は、ポジをネガ用の現像液で処理した色調を再現している。

●トイフォト

●クロスプロセス

キメ技 14ポートレート編逆光を生かしつつストロボで撮ってみよう

逆光の条件では、背景が白く飛んでしまったり、被写体が暗くなってしまったりということがよくある。そこで、逆光の雰囲気をなるべく壊すことなく、ストロボを使って画面全体の明るさを調整しよう。

撮影モードはマニュアルで、ストロボの発光モードもマニュアルのほうが安定した発光を行いやすい。

まず、背景が適正な明るさになるようにカメラの露出を補正し、次に被写体の明るさをストロボの発光量で補正しよう。補正量を変えて何枚か撮っていけば、バランスの取れた一枚をものにできるはずだ。〈大浦〉

ストロボを使うことで人物と背景のバランスが取れた

かなりの逆光条件だが、ストロボの強力な光で人物はパリッとした写りに。背景も適度な明るさに仕上がった。

キメ技 15ポートレート編あえて暗い背景を選んで人物を引き立たせよう

明るい背景の写真もいいが、暗い背景でのポートレートは、人物がひときわ引き立つ仕上がりになりやすい。特に、人物に日が当たり、背景との明暗差の大きな場所であれば、より効果的。さらに、白や明るい色調の服装をしていると、全身が暗い背景からより浮き上がって見えるはずだ。

何はともあれ、まずは暗い背景探しから始めよう。そして、露出にも注意したい。露出はなるべく暗めにするのがおすすめだ。ただし、顔は明るく残しておきたいので、明るい方向を向いてもらうように工夫しよう。〈大浦〉

暗い背景をバックに人物を浮き上がらせる

暗い背景をバックにモデルが浮き上がって見える。髪が黒い場合は、背景と完全に一体化してしまわないように注意しよう。

キメ技 16ポートレート編ストロボの光を壁に当てて撮ってみよう

暗い場所で多用するストロボだが、硬い光が好きでない人も多い。

そういう場合に使えるのが「バウンス」というテクニック。多くは、ストロボ発光部を天井に向けて、その跳ね返った光を使う「天井バウンス」と呼ばれる使い方だが、ここでは、より自然な「壁バウンス」をおすすめしたい。

やり方は簡単。外付けストロボの発光部を、被写体に向かって左右どちらかの壁に向け、撮影者より少し後方に当たるように発光させてオート撮影するだけ。大きな窓から差し込んだ優しい光のような印象で撮影できる。〈吉村〉

壁バウンスで優しい光になる

フラッシュの発光部を横の壁に向けて発光させるだけで柔らかな雰囲気の光になる。

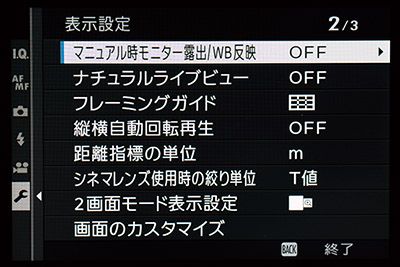

キメ技 17ポートレート編ストロボ撮影時はライブビュー設定を変更しよう

ミラーレス一眼でストロボ撮影をする場合、EVF(電子ビューファインダー)や液晶モニターのライブビュー画像が非常に暗くなってしまうことがある。場合によっては被写体の位置や、ピントを合わせたい部分がどこにあるのかもわからなくなるほどだ。

これは、未発光状態の露出が画面に反映されているため。こんなときは、カメラのメニューで露出を反映しない設定にすると解消され、快適にストロボ撮影ができる。もちろん、ストロボ撮影が終わったら、露出の結果が反映される設定に戻しておこう。〈大浦〉

モニターの画像を見やすく設定しよう

露出の結果をライブビューに反映させないようにすると、画面が暗くならない(上のメニューは富士フイルム・X-T3のもの)。

●露出反映オン

●露出反映オフ

左上は露出を反映している状態。人物の表情はもちろん、ピントの確認もできない。オフにすると右上の状態になった。