食薬事典

【不眠症と食事】おすすめの食べものは「腎」を強くする食材 東洋医学から不眠の原因を考える

【便秘解消と食事】おすすめの食材・NG食材一覧を紹介 東洋医学から便秘の原因を考える

便秘や下痢をしやすい人を、漢方では「肺」が弱っていると考えます。そして、「肺」にダメージを与える行動を「久臥」と呼び、怠けて横になる状態を表します。深呼吸しながら、公園の植物や海岸の砂などに触れたり、素足で歩いてみたりすると気分転換になりま...

【冷え症改善と食事の関係】おすすめの食べものは「脾」を強くする食材 漢方から考える冷え症対策

漢方では、冷えやすい人は「脾」が弱っていると考えます。「脾」にダメージを与える行動を「久坐」と呼び、長時間座りっぱなしでいることを表します。猫背になり内臓を圧迫することで、代謝や血流が低下して体が冷えます。食事では、温かいスープで消化を助け...

【血流改善と食事】おすすめの食材・避けたい食べもの一覧 東洋医学から血行不良の原因を考える

同じ姿勢でいることが多かったり、貧血気味だったりして血流が悪い状態を、漢方では「心」が弱っていると考えます。「心」にダメージを与える行動を「久視」と呼び、目を酷使することを表します。スマホ画面だけではなく、身の回りにも目を向けてみましょう。...

【ストレス対策と食事】おすすめの食べものは「肝」を強くする食材 東洋医学からストレス解消を考える

ストレスの影響を受けやすい人を、漢方では「肝」が弱っていると考えます。心も体も余裕を持ってゆったりと過ごし、アロマオイルなどで嗅覚に働きかけ、神経を癒してあげることが大切です。酸味のある食べ物や柑橘系など香り高いものは「気」の巡りを改善する...

【五行説の性質】五臓の働きと「食べもの」との深い関係 肝・心・脾・肺・腎と病気を考える

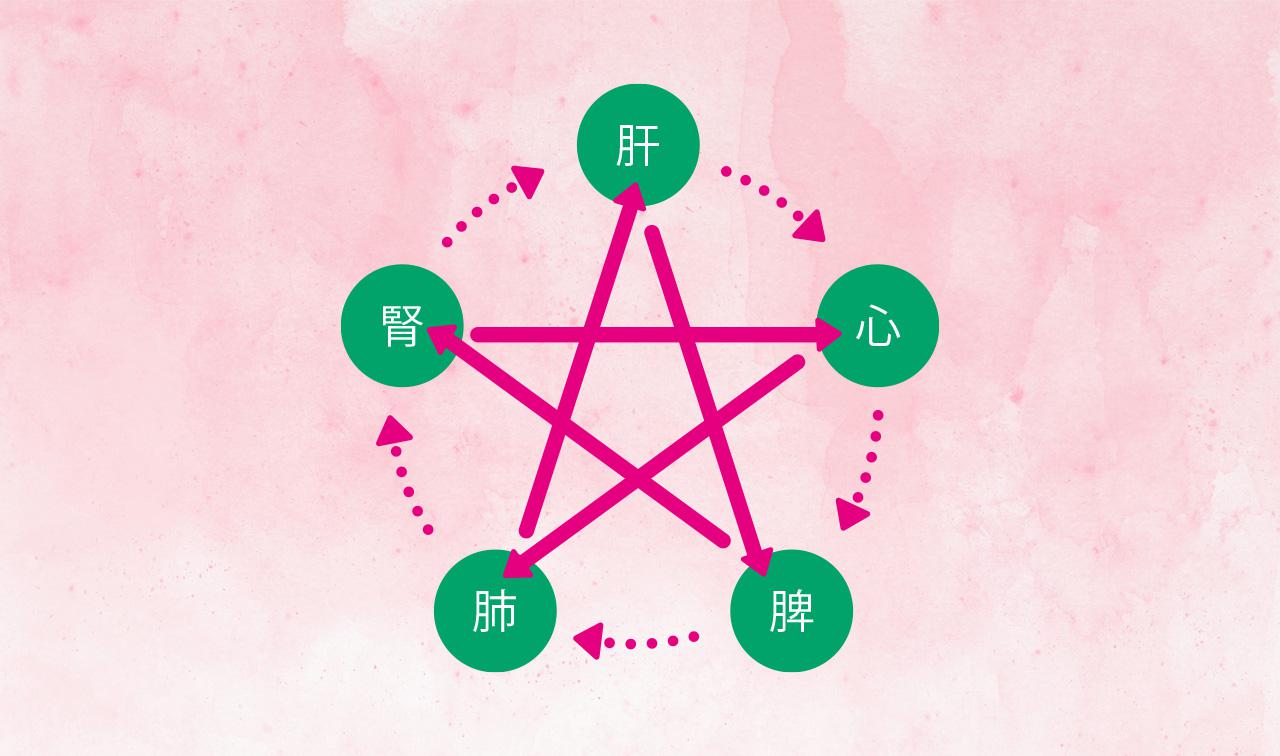

漢方では、全身のバランスを整えることを目指します。その結果、主要な症状を治そうとすると、思ってもいなかった他の不調も連動して改善することができます。具体的には、人間の体を「肝・心・脾・肺・腎」の五臓に分類します。五臓はそれぞれが連携して、「...