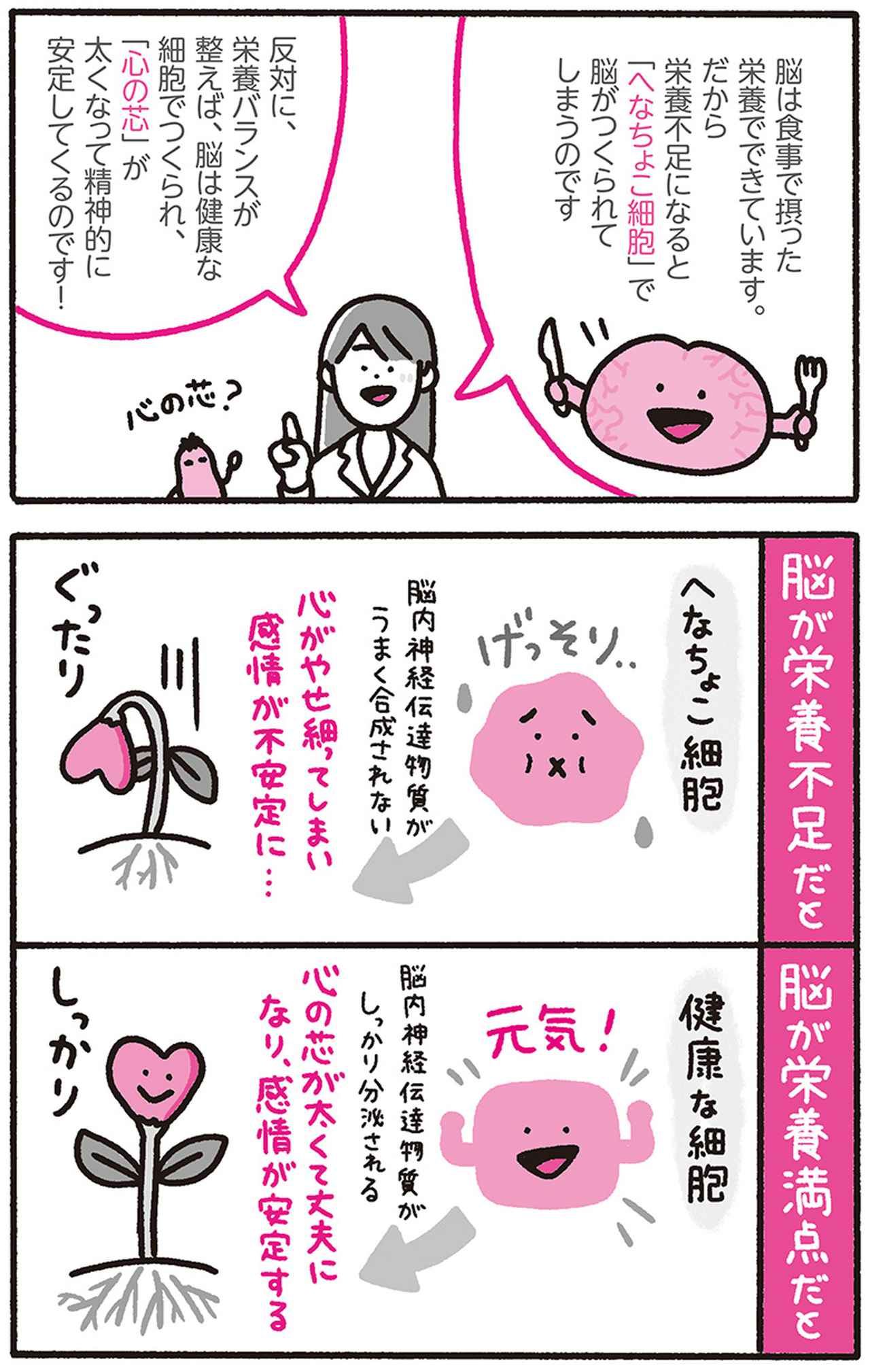

脳は食事で摂った栄養でできています。だから栄養不足になると「へなちょこ細胞」で脳がつくられてしまうのです。反対に、栄養バランスが整えば、脳は健康な細胞でつくられ、「心の芯」が太くなって精神的に安定してくるのです!

解説者のプロフィール

那須由紀子(なす・ゆきこ)

管理栄養士。プレ・ニュートリション 日本栄養士会認定栄養ケア・ステーション 代表。日本臨床栄養代謝学会NST専門療法士。特定保健指導実践者。一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所認定ONP。東京都自転車競技連盟普及委員会専門委員・管理栄養士。海老名市歯科医師会オーラルフレイル特別委員会外部委員。FM湘南ナパサ「おしゃべりマンデー」準レギュラー。病院管理栄養士として臨床経験を積みながら、分子整合栄養医学を学ぶ。独立後、精神疾患における栄養療法も行う管理栄養士として、栄養指導、うつ病による休職者の復帰プログラムに取り組んでいる。特定保健指導、歯科における栄養療法、スポーツ栄養、乳幼児栄養、また、講演会、セミナー、メディア出演、執筆など、多岐にわたり活動している。著書に『疲れた心がラクになる食べ方大全』(永岡書店)などがある。

▼プレ・ニュートリション(公式サイト)

▼@yukiko_nasu(Instagram)

「心の芯」が太くなり、不調が消える!今日からはじめる食習慣10のルール

それでは、具体的にはどのように食習慣を変えれば心の不調を解消することができるのでしょうか?ここでは、元気な心をつくるための食習慣のルールを紹介します。毎日の食事でちょっと意識するだけで、「心の芯」はどんどん強く、太くなっていきます。

イラスト/うてのての

さて、やはり皆さんが一番気になるのは、「じゃあ、何をどう食べれば良いの?」という点ではないでしょうか。

ここでは脳の栄養バランスを整える食べ方のルール、栄養満点レシピなど、日常ですぐに実践できる「心の芯を太くするための食習慣」の改善ポイントを紹介していきます。

「心の芯」を太くするとメンタルが強くなる!

私はメンタルの強さとは、「心の芯」の太さによってつくられるものと考えています。

何かに傷ついたり、落ち込んだり、悲しんだり……。そういった感情を抱くことは、生きていく上で避けられません。

けれども、心の芯がしっかりとしていれば、落ち込むことがあっても、すぐに気持ちを立て直せたり、マイナスな感情にとらわれすぎることなく、スッと心を切り替えられたりできるようになります。

心の芯の太さは、心の回復力と言い換えても良いでしょう。

そして芯の太い心をつくるためには、脳という巨大な神経細胞ネットワークをきちんと働かせる材料、すなわち食事によって栄養素をバランス良く摂ることが何よりも大切です。

肉、魚、野菜、果物、海藻、きのこ類── それぞれの食品には、その食品にしかない固有の栄養素が含まれています。

「子どもの時から苦手」「おいしくない」「嫌な思い出がある」という一方的な決めつけや幼少期の何らかのトラウマによって栄養バランスが偏ってしまうと、心の芯がやせ細ってメンタルも弱くなってしまいます。

タンパク質の摂取と主食のチョイスがポイント

それでは、栄養バランスの良い食事とはどのようなものなのでしょうか? ここではまとめてチェックポイントを紹介します。

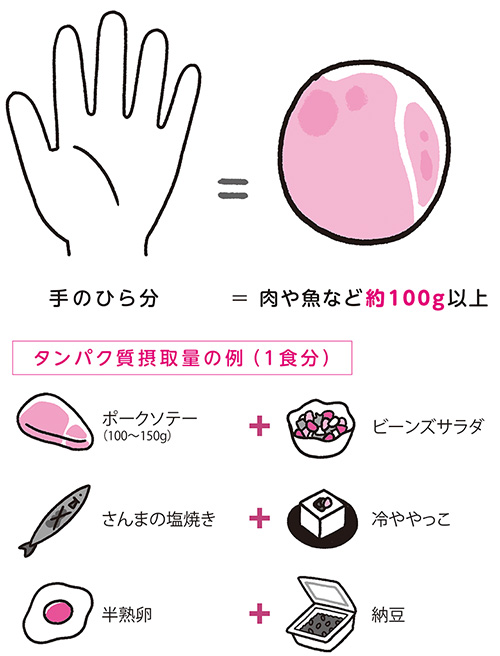

まず、心が弱りがちな人はタンパク質が不足していることが多い傾向にあります。

1食あたり手のひら全体に乗るくらいのボリュームのタンパク質を摂りましょう。また、野菜や海藻、きのこ類は、生なら1食あたり両手のひらに乗るくらいたっぷり摂るのが理想的。主食のイチオシは玄米。ボリュームは茶碗に軽めの1杯が目安です。

これらのポイントを踏まえた上で、次から「心の芯」を太くする新しい食習慣のルールについて解説していきます。

心の芯を太くするバランスの良い食事とは?

イラスト/うてのての

Rule 1タンパク質はローテーションで食べる

タンパク質はタフな心をつくる主材料

骨や筋肉、内臓、酵素、ホルモンにいたるまで、私たちの体の多くはタンパク質を材料にしてつくられています。

「うれしい」「悲しい」「やる気が出ない」などの感情をつくりだしている脳の神経伝達物質もタンパク質が主材料。健やかな体を維持し、感情を司る脳のバランスを整えてメンタルを安定させるためには、タンパク質は毎日欠かせない栄養素です。

「じゃあ、とにかく肉をたくさん食べよう!」と思ったあなたは、ちょっと待ってください。タンパク質をしっかりと体内で働かせるためには、いくつかの大切なポイントがあります。

ひとつ目は「摂取量」。

1食あたりで摂っておきたいタンパク質の量は、その人の手のひらの大きさくらいが目安になります。手のひらを上に向けた時の、手のひら全体(手首の付け根から指先くらいまで)の大きさと厚み。肉や魚のおかずは、これくらいのボリュームを目指しましょう。

タンパク質の「種類」も大切です。

肉だけ、魚だけ、大豆製品だけ、という偏った種類のタンパク質ばかりを摂り続けると、栄養も偏ってしまい、せっかくの栄養素が体に吸収されにくくなります。また、タンパク質を急にたくさん摂って、お腹がゆるくなったり、お腹が張ったりした時は、消化不良のサイン。

「これが理想量だから」と食べる量を一気に増やすのではなく、30回以上嚙む、細かく刻む、消化を助ける食品と組み合わせる、といった方法を取り入れながら、少しずつ量を増やしていきましょう。

タンパク質には動物性(肉・魚・卵)と植物性(大豆製品)がありますが、それぞれに含まれる栄養素は当然違います。肉なら鶏・豚・牛・ラムなどを、魚は青魚・白身魚・赤身魚を日によってローテーションするなどして、いろいろな種類のタンパク質と栄養素をまんべんなく摂取するよう心がけましょう。

タンパク質は手のひら分摂るのが適量

イラスト/うてのての

梅干しや酢は毎日食べたい「すっぱい」もの

毎日、とくに肉をたっぷり食べた後には、梅干しや酢などの「すっぱい」ものを意識して摂りましょう。

梅干しを食べるのは、肉によって酸性に偏った体内のpHバランスを、アルカリ性の食べ物で中和するため。

体内のpHバランスが酸性に偏ると、体内で栄養素の脱灰(流出すること)が起きてしまうのです。さらに、体内が酸性に偏ると、神経伝達物質をつくる脳と副腎の機能も落ちてしまいます。

お酢を摂るのは、有機酸が含まれているため。有機酸はTCAサイクルを活発にする働きがあり、体内のエネルギー変換に役立ちます。さらにタンパク質の消化吸収を助ける働きもあるので、肉を食べるとお腹を壊しやすい人にはとくにおすすめです。

Rule 2野菜はカラフルに食べる

緑黄色野菜と淡色野菜をまんべんなく摂る

脳細胞や神経伝達物質はタンパク質によってつくられるとお伝えしましたが、タンパク質単体でつくられるわけではありません。

脳の神経伝達物質を合成するためには、ビタミンB群をはじめとするビタミンや鉄、亜鉛などのミネラルが必要になります。

ビタミンやミネラルが多く含まれる野菜は、体はもちろん、心の健康も守ってくれる名サポーター。タンパク質(肉・魚・卵・大豆製品)を食べる時は、野菜と一緒に食べましょう。

タンパク質と同じように、緑黄色野菜と淡色野菜、どちらの種類もまんべんなく摂るのがコツです。

「硬い」野菜ほどミネラルが豊富に含まれる

ミネラルとビタミンの貴重な供給源となる野菜。基本は緑黄色野菜・淡色野菜を問わず、さまざまな種類の野菜を食べ、いろいろな栄養素を摂取することが理想です。

1食あたりで野菜の種類を増やしてお皿を彩り良くすることが、多くのビタミンやミネラルを摂ることに繫がります。

ミネラルが多く含まれる野菜を選ぶコツは、「硬さ」です。

ニンジン、大根、ゴボウ、カブなどの根菜類、つまり土のなかでじっくり時間をかけて育つ硬い野菜は、ミネラルをたっぷり蓄えているので積極的に食べましょう。

また、硬い野菜をよく嚙むことは、顎関節を使うことにも繫がります。咀嚼運動によって脳内の血流が増えると、脳の広範囲が刺激されて活性化されることも明らかになっています。

カラフル野菜でフィトケミカルを摂取する

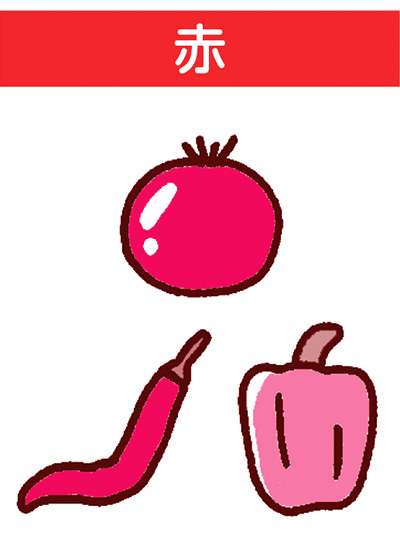

野菜や果物が持つさまざまな栄養成分は、赤・緑・白・黄・紫・黒の6グループに分けられます(下記参照)。

これらの鮮やかな色素成分の多くは、「フィトケミカル(ファイトケミカル)」と呼ばれる栄養素に由来します。抗酸化作用で有名なポリフェノールもフィトケミカルの一種です。それぞれのフィトケミカルは成分や性質によって、栄養素を効率的に摂れる調理法が異なります。

ナスやトマトのように皮や種をまるごと食べたほうが良いものもあれば、カボチャやニンジンのように油と一緒に調理することで吸収率がアップするもの、大根やわさびのようにすりおろすことで細胞が壊れて摂取しやすくなるものもあります。

色を意識することで多くの種類の野菜や果物を食べれば、さまざまな栄養素を摂ることにもつながります。下記を参考に、野菜・果物をカラフルに選ぶことを意識してみてください。

カラー別 野菜・果物の持つ健康効果

イラスト/うてのての

強い抗酸化力があり、老化の原因になる活性酸素を中和

トマト、パプリカ、ミョウガ、スイカ、トウガラシ、ビーツなど

抗酸化作用に優れたクロロフィルなど、フィトケミカルが豊富

ホウレンソウ、ピーマン、ブロッコリー、枝豆、ニラ、春菊など

独特の辛みや匂いがあるが、抗酸化の効果あり

玉ネギ、キャベツ、レンコン、ネギ、大根、ニンニクなど

βカロテンやルテインが豊富で、 免疫力を高める

トウモロコシ、ニンジン、カボチャ、レモン、パイナップルなど

身体のサビや動脈硬化を防ぎ、アンチエイジング効果も

ナス、黒豆、ブルーベリーなどのベリー類、ブドウなど

ガンの抑制効果や抗酸化作用も強い。生活習慣病予防に◎

ゴボウ、ゴマ、ジャガイモ、山芋など

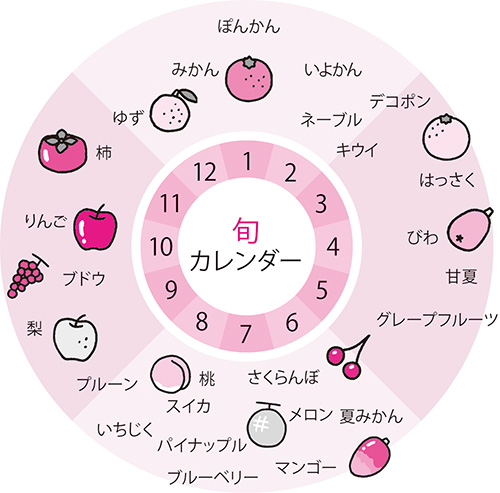

Rule 3旬の果物を生で食べる

旬の果物はビタミンの宝庫!

「果糖が心配だからフルーツは避ける」と言う人もいますが、ビタミンがしっかり摂れる旬の果物は、毎日でも食べてほしい食品のひとつです。ただ、ジュースで摂ると過剰摂取になってしまうので注意。

また、果物に含まれる果糖は血糖値を直接上げることはありません。果物の栄養価は季節によって変動しますが、どの果物も旬の時期になると栄養価がグッと高まります。

また、野菜と同じく、多くの果物はアルカリ性に分類されます。体のpHバランスを整えるために、そして脳が酸性にならないためにも、みかん1個、りんご半個など、1日に片手の甲に乗るくらいの果物を摂るように心がけてください。

胃腸の弱い人におすすめなのがキウイとパイナップル。キウイはオリゴ糖、食物繊維、フィトケミカルを多く含んでいます。消化酵素が多いパイナップルは、肉を柔らかくする効果でも有名ですよね。パイナップルの芯と一緒に肉を漬け込むと、肉質が柔らかくなり、消化がスムーズになるというメリットもあります。

缶詰の果物は手軽ですが、糖が多く、加工の際に熱に弱い酵素やビタミンCが失われてしまうのでおすすめしません。やはり、旬の果物をそのまま生の状態で食べることをおすすめします。

旬の果物カレンダー

イラスト/うてのての

Rule 4食物繊維はたくさん摂る

水溶性と不溶性のダブル効果で腸内環境を改善&脳を活性化

腸は良いものは吸収し、悪いものは外に出すという「神の手」とも呼べる機能を持っています。しかし、腸内環境が悪いと神の手が狂ってしまい、脳にも悪影響を及ぼします。

腸の調子を良くしてくれる代表的な栄養素が、食物繊維です。食物繊維には、水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けない「不溶性食物繊維」の2種類があります。

●水溶性食物繊維を含む食品:わかめ、昆布、めかぶ、山芋、オクラなど

●不溶性食物繊維を含む食品:豆類、きのこ類、ゴボウ、おから、玄米など

野菜・豆類・きのこ・海藻をバランス良く

海藻類やネバネバした山芋、オクラなどに含まれる水溶性食物繊維には、腸内での消化・吸収のスピードをゆるやかにして、血糖値の急上昇を防ぐ働きがあります。さらに、腸粘膜にバリアを張り、免疫力もアップしてくれます。

不溶性食物繊維が多く含まれる豆類などの野菜やきのこ類は、極端な話、どれだけ食べてもOK。

とくにおすすめしたいのは豆類です。食物繊維はもちろん、良質なタンパク質も多く含まれている大豆はぜひ積極的に食べてください。料理で使う時は、そのまま使えるドライパックが便利です。

また、βカロテンやビタミンC、鉄が摂れる枝豆も、脳に効く栄養が豊富に詰まっています。最近はコンビニで、三角形のパックに入って、そのまま食べられる枝豆を見かけるようになったので、間食としてもおすすめです。

水溶性食物繊維も不溶性食物繊維も、サラダに使ったりスープに入れたりすると摂取量を手軽に増やせますので積極的に使ってみてください。

Rule 5食べる順番は主食がラスト

「野菜 → タンパク質 → 炭水化物」の順番がキホン

牛肉がご飯の上に乗っている牛丼と、牛皿とご飯が別々になっている定食。「お腹に入ってしまえばほとんど同じでしょ?」と思うかもしれませんが、管理栄養士としては、丼よりも定食のほうをおすすめします。

なぜなら、丼ものと定食では、血糖値の上がり方がまったく違ってくるからです。

丼ものはたしかにスピーディーに食べられますが、短時間で食べる分、血糖値が一気に上昇してしまいます。

対して定食は、漬物などの野菜を使った小鉢や汁物がついてくるため、食べるスピードは丼ものよりも自然とゆるやかに。食物繊維が含まれている野菜を先に食べた後で、牛皿、ご飯の順番で食べると、丼ものほど血糖値が急上昇することはありません。

血糖値が一気に上昇すると、アドレナリンやインスリンの分泌によって感情のアップダウンが激しくなったり、仕事や勉強のパフォーマンスが落ちたりしてしまいます。これは普段の食事でも同じこと。

食べる順番は、「野菜→タンパク質→炭水化物」が基本です。

タンパク質セカンドで栄養吸収率がアップする

食物繊維が豊富な野菜に手をつけたら、次は糖質(主食)よりもタンパク質を多く含む「メインおかず」を食べるように心がけましょう。

肉や魚に含まれるタンパク質をはじめとした栄養素を糖質よりも先に胃に届けることで、栄養の吸収率はぐんと上がります。また、食事の開始時に野菜と一緒にタンパク質を食べるのでも構いません。

炭水化物ラストの鉄則さえ守ればOKです。

Rule 6発酵食品を1日1回以上食べる

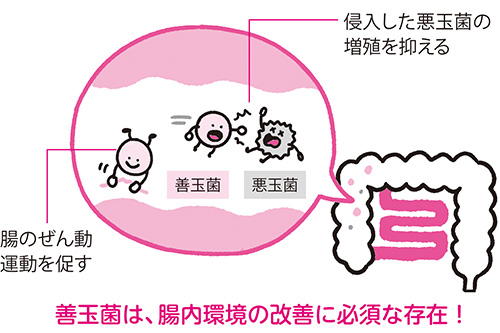

腸内に悪玉菌が増えると鉄が奪われる

腸内環境は、実はうつ病やパニック障害などの精神疾患とも密接に関係しています。

腸内にいる悪玉菌は、増殖するのに鉄と糖を必要とします。つまり悪玉菌がどんどん増えると、体内の鉄もどんどん奪われるということ。その結果、脳の神経伝達物質の合成がスムーズにいかなくなり、精神的に不安定になるケースもあるのです。

それを防ぐためには、まず悪玉菌をのさばらせないこと。ラクトフェリンという、悪玉菌に鉄を渡さないで善玉菌を増やすタンパク質をサプリメントで補うのも効果的でしょう。

そして、ビフィズス菌などの善玉菌を増やすことも大切。善玉菌のエサとなる食物繊維は、野菜に多く含まれています。食物繊維の多い野菜を毎日たくさん摂ると同時に、1日1回以上は発酵食品を食べるようにして善玉菌を増やしていきましょう。

腸内の善玉菌の働き

イラスト/うてのての

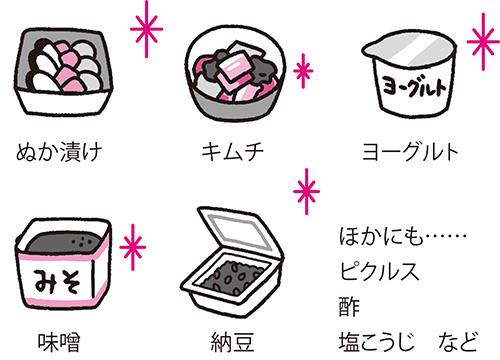

いろいろな発酵食品をローテーションで食べる

「3日使わないだけで機能が衰える」といわれる腸は、とりわけ細胞の入れ替わりが早いことで知られています。

つまり、腸内環境は食事の内容によって左右されるため、毎日継続して発酵食品や食物繊維を食べることで、善玉菌をどんどん増やしていく必要があるのです。

ただし、気をつけたいのは同じ菌だけでは残念ながら効果が薄いということ。腸は同じ菌に慣れてしまう性質があるのです。

味噌、しょうゆ、納豆、ぬか漬け、キムチ、ヨーグルトなど、複数の発酵食品を組み合わせてローテーションで食べることを意識しましょう。料理の際に、塩の代わりに塩こうじを使うのもおすすめです。

ほかにも、魚に含まれるEPAやDHAなどの脂質には、善玉菌の成長をサポートして活性化させてくれる効果があります。サプリメントなどを活用して手軽に補ってください。

善玉菌を増やすために食べたい発酵食品

イラスト/うてのての

発酵食品でも、牛乳製のチーズは食べすぎに注意!

また、発酵食品の仲間であるチーズはタンパク質豊富ですが、私としては毎日食べることはあまりおすすめしていません。

まず、牛乳に含まれるカゼインはモルヒネ作用があります。そして、チーズのような高動物性脂肪は過剰にドーパミンを出させる働きがあります。

つまり、牛乳からつくられたチーズはとても依存性が高いのです。食べ続けてしまうことで、コーヒーや糖質のように脳に悪影響を及ぼす危険性があります。

もちろん、時々つまんだり、牛乳以外からつくられたチーズを食べる分には問題ありませんので、適量を楽しむようにしてください。

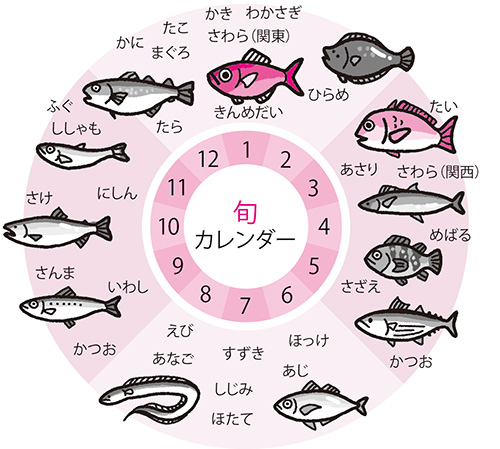

Rule 7脂の乗った旬の魚を生で食べる

魚の脂肪酸で脳内の神経伝達がスムーズに

魚に含まれるEPA・DHAなどのオメガ3脂肪酸は脳を構成する物質で、心の不調解消になくてはならない栄養素です。

脳内の神経伝達のスピードをアップさせる働きをするとともに、抗酸化作用によって脳を酸化から守り、炎症を抑えてくれます。

魚のオメガ3脂肪酸は、脳を健やかに保つための必須栄養素であるといっても過言ではありません。日常的に魚の脂肪酸を摂ることは、脳卒中や心臓病の予防にも繫がります。

ベストな食べ方は、脂の乗った旬の魚を生、つまりお刺身やカルパッチョなどの調理法で食べること。旬の魚は、やはり栄養価が抜群に高くなっています。

栄養価バツグン! 旬の魚カレンダー

イラスト/うてのての

心が疲れた時は水煮缶がおすすめ!

一方で、お手軽な缶詰もおすすめ。水煮缶などの調理工程は魚を水で煮るだけですから、密閉されている分、栄養素も外に逃げません。また、柔らかくなった骨までまるごと食べられるのも高ポイントです。

誰しも心が疲れていると、買い物に行って生の素材から料理をする気力がなかなか湧きませんよね。そんな時はストックしてある水煮缶を料理に使うと便利です。

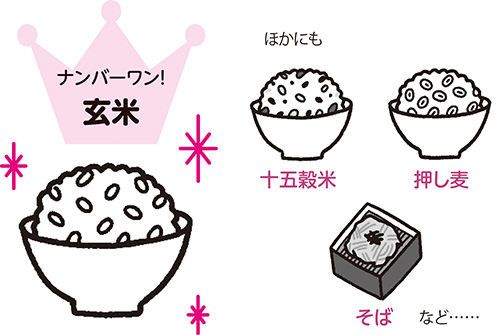

Rule 8主食を玄米や雑穀米にシフトする

玄米は脳と腸の機能を良くする栄養素の宝庫

心の不調を解消する食習慣を考える上で、主食をどうするかは避けては通れません。戦後の日本の食文化においては、白いご飯=白米は特別なものという価値観が根強くありました。

そもそも白米(精白米)とは、玄米から胚芽と糠を取り除き、胚乳という白い部分だけに精製したものです。私たちが食べている「胚乳部」は、約70%が炭水化物(糖質)で占められており、ビタミンやミネラルの含有量はごくわずか。

一方、胚芽や糠を取り除かない玄米は、脳の神経伝達物質を合成する際に欠かせないビタミンB群などのビタミン類、血糖値の上昇をゆるやかにしたり腸内環境を改善したりする食物繊維などを豊富に含んでいます。

私は近年の日本でうつ病が増加しているのは、社会的な要因とは別に、白米や精製された小麦中心の食生活にも原因があるのではないかと考えています。

そういった意味でも、健やかな心を保つためには、白米よりも栄養面で優れている玄米を選ぶことをおすすめします。いま、毎日の食事で白米を食べている人は、少しずつでも良いので玄米にシフトしていきましょう。

精米すると栄養素が失われてしまう!

イラスト/うてのての

玄米にある注目の栄養素「γ-オリザノール」とは?

もうひとつ、私が玄米をおすすめする理由として、玄米にしかない「γ-オリザノール」という栄養素があります。

玄米の油分に含まれるγ-オリザノールは、脳の中枢神経とよく似た構造をしているため、中枢神経の修復に一役買ってくれます。

その結果、精神症状、腸内環境、血糖コントロールの改善に繫がり、ジャンクフードやファーストフードのような動物性脂肪食を求める脳のストレスを抑えたり、小麦やカフェインなどへの依存を緩和したりする働きもしてくれるのです。

こんなにも素晴らしい玄米固有の栄養素を、わざわざ精製して取り除いてしまうのはあまりにもったいない話。まずは白米と玄米が1:1のブレンドからで良いので、玄米を積極的に食べることをおすすめします。

ただし、食べる時は「残留農薬不検出」と表記されている玄米を選ぶか、12時間以上水に浸してから炊飯することを忘れずに。

ほかの主食を選ぶ時も、「白より茶色」と覚えておきましょう。お米なら白米よりも玄米や十五穀米、押し麦がベター。最近は、主食の種類を選べるお店も増えているので、ぜひ「白」以外の主食を選ぶことを意識してみてください。

ちなみに1日3食のどこかで主食を控えめにするのなら、ランチが良いでしょう。ランチで糖質過多になると、午後のパフォーマンスが格段に下がってしまいますので、%ランチは主食を控えめにすることを心がけてください。

おすすめしたい主食の種類

イラスト/うてのての

Rule 9食事の時間を一定にする

食事の時間が規則正しくなると血糖値も安定する

糖尿病の患者さんのなかには、入院しただけで血糖値が落ち着く人も少なくありません。なぜかというと、入院生活がはじまったことで、毎日決まった時間に食事が提供されるようになるから。

食事の栄養バランスが整うから、というのが一番の理由ですが、朝昼晩の食事時間を規則正しくするだけでも、血糖値の乱高下は防げるのです。

おさらいになりますが、血糖値はできるだけ安定している状態が理想的。急激に上がったり下がったりすると、ホルモンが分泌されて感情の浮き沈みも激しくなってしまいます。

たとえば、朝食を1回抜くと、その分空腹である時間が長くなるため、次の食事(昼食)で大幅に血糖値が上がってしまいます。血糖値を下げるためにインスリンというホルモンが分泌されるのですが、インスリンは眠気やだるさ、恐怖など、感情を不安定にする作用も持っています。

血糖値のアップダウンを防ぐためにも、毎日なるべく決まった時間に食事をするようにしましょう。

おやつはコンビニの惣菜やおつまみを活用

仕事や家事がひと区切りしたすきま時間におやつを食べるのが楽しみ、という人もいますよね。ですがコンビニのスイーツコーナーに直行する前に、いつもは素通りしているお惣菜やおつまみコーナーも覗いてみてください。

小腹を満たしたい時は、ナッツ、サラダチキン、ゆで卵、枝豆、スープ類など、血糖値の上昇が急激にならないものを選ぶよう心がけましょう。

Rule 10脳に良い油をチョイスする

悪い油は脳の炎症を引き起こす

管理栄養士の立場からいえば、ダイエットに関係なく、揚げ物はあまり摂ってほしくありません。なぜなら油には「良い油」と「悪い油」があるからです。

スナック菓子、ファーストフード、カップラーメンなど、いわゆるジャンクな加工食品には、多くの場合パーム油%%ulyellowが使われています。アブラヤシの実から採れるパーム油は、私たち動物の脂肪と組成が異なり、常温では固体なので、体内に留まりやすいのです。

人の脳の約60%は脂質でつくられています。つまり、普段の食事で摂取する油が脳の材料になるということ。

質の悪い脂肪を摂り続けると、脳細胞が炎症を起こし、脳の組成が変形して情緒不安定やうつ、集中力の低下などを招いてしまいます。

また、脂質の多いスナック菓子や揚げ物の酸化した油は、腸内環境を悪化させ、腸脳相関から脳への悪影響ももたらします。

原材料に「植物性油脂」と表示されているもの、マーガリン、ショートニングが含まれている食品はほとんど「悪い油」なので極力避けてください。

脳を元気にしてくれる「MCTオイル」

逆に、「良い油」とされているのは、魚油、アマニ油、エゴマ油、MCTオイル、玄米油などです。

MCTオイルはすぐに脳のエネルギーになってくれる優秀な油で、気持ちが落ち込んだ時にスプーン1杯程度のMCTオイルを飲むと、脳にエネルギーが供給され気持ちが上がります。

このオイルは中鎖脂肪酸100%の油で、無味無臭のため摂取しやすく、スーパーや通販でも購入が可能です。ただし、摂りすぎはもちろん肥満に繫がるので気をつけてくださいね。

もう一度おさらい「心の芯」を太くする新しい食習慣10のルール

Rule 1

「タンパク質はローテーションで食べる」

Rule 2

「野菜はカラフルに食べる」

Rule 3

「旬の果物を生で食べる」

Rule 4

「食物繊維はたくさん摂る」

Rule 5

「食べる順番は主食がラスト」

Rule 6

「発酵食品を1日1回以上食べる」

Rule 7

「脂の乗った旬の魚を生で食べる」

Rule 8

「主食を玄米や雑穀米にシフトする」

Rule 9

「食事の時間を一定にする」

Rule 10

「脳に良い油をチョイスする」

イラスト/うてのての

※この記事は書籍『疲れた心がラクになる食べ方大全』(永岡書店)から一部を抜粋・加筆して掲載しています。知りたい情報の全文がコンパクトにまとまっています。詳しくは下記のリンクからご覧ください。

▼こちらの記事もお読みください

https://tokusengai.com/_ct/17402316