今、ボードゲームの人気が高まっているといわれます。双六やオセロ、人生ゲームのようなアレのこと? オンラインゲーム全盛のこの時代に、なぜアナログゲームが流行るのか――。ボードゲームエバンジェリスト(伝道者)の石崎希氏によると、ボードゲーム最大の魅力は、勝敗よりも、一緒に遊ぶプレイヤーたちの「性格や人柄」「人生観」が垣間見える面白さにあるという。ボドゲ沼のほとりまで、石崎氏のナビで行ってみたいと思います。

解説者のプロフィール

石崎 希(いしざき・のぞみ)

ボードゲームエバンジェリスト。1993年生まれ。出版社に勤務しながら、ボードゲームの収集・実践に日々励んでいる。その魅力を一人でも多く伝えようと、各種ボードゲームを詰めた重いリュックを背負って同僚の自宅を回るなど、布教活動に余念がない。

なぜボードゲームにハマるのか?

私自身、つい数年前まではボードゲームにハマるとは思ってもいませんでした。ボードゲームとの接点といえば、家にあったオセロや人生ゲームを、たまに家族でやっていた程度です。しかも、私が子どもの頃はDSなどデジタルゲームが主流だったので、友達とボードゲームをした記憶はありません。私自身、当時はボードゲームよりも、デジタルゲームの比率が高かったと思います。つまり、誰でもボードゲームにハマる可能性があるということです。

きっかけはサークルの合宿

ボードゲームに対する意識が変わったのは、大学3年のときです。所属していたサークルの合宿で、「お酒が飲めない人も楽しめる時間を作りたい」と思ったのがきっかけです。

初めて入った店で「街コロ」というボードゲームを買って、合宿に持っていきました。その店は、ボードゲームを扱う老舗・奥野かるた店だったのですが、当時はまったく知りませんでした。お店の2階で開催されていた「ご当地かるた展」を見に行って、たまたま目に付いたゲームを買っただけです。予備知識ゼロで、「街コロ」も完全にジャケ買いでしたが、今から思うと、奥野かるた店で「街コロ」を買ったのは、運命の出会いでした。

知らずに買った「街コロ」は、実のところ超有名な人気ゲームで、合宿でも大好評。2~4人でできるゲームなのですが、入れ代わり立ち代わりでみんなが参加し、私は混ざれないくらい盛り上がっていました。

ボードゲームの魅力は勝敗だけではない

ボードゲームの楽しさを知った私が次に買ったのが、「すきもの」というボードゲーム。江戸時代中期、茶器の買い付け人になって全国各地を回り、茶器を探して仕入れ、売るというゲームです。

「すきもの」は、まず外箱が凝っています。紙箱なのに、木箱に筆書きみたいな見た目で、触り心地もナチュラルな質感。外箱だけで、こっちの心をつかみに来ている感じです。また、カードに書いてある茶器や壺が、実際に博物館に所蔵されている有名な器だったりして、見ているだけでもおもしろいんです。

「すきもの」の外箱とカードの一部。

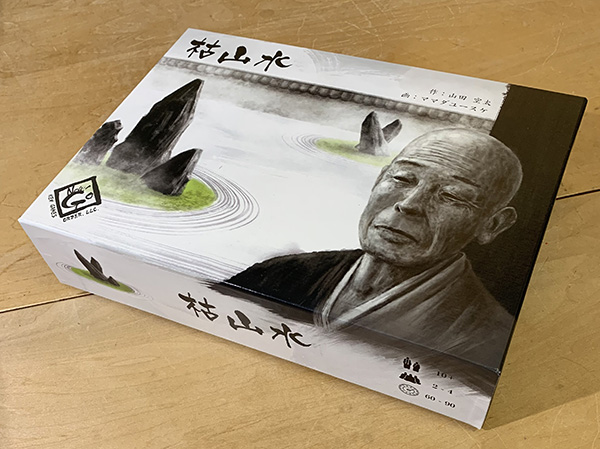

そして、ボドゲ沼に落とされる最後の一押しとなったのが、「枯山水」という日本庭園を造るゲームです。

外箱の絵がすでに「ただものではない」感じ。

8000円くらいする高価なゲームなのですが、部品のこだわりにやられました。ネットで、「枯山水の庭石は1個1個手作りで、商品ごとに形が違う」という情報を見て、「これは買わないと損する」と思ってしまったんです。実際に手に入れて、きれいに並んで収納された庭石を見たときには「うわあっ」と思わず声が出ました。

「枯山水」の庭石たち。

庭石が美しい。

ボードゲームの魅力は、勝敗だけではありません。カードや駒、部品の作りだったり、製作者の思いだったり。また、後述しますが、プレイヤーたちの性格や人生観などが染み出すボードゲームもあります。こうなるともう、勝敗は二の次で、欲しくなるし、やってみたくなります。

ボドゲに「月1万5000円」使ってしまうワケ

学生時代にボドゲにハマったとはいえ、当時はお金に余裕がなかったので、実際にゲームを買い集めるようになったのは就職してからです。

家計を圧迫しても買ってしまう

私が勝手に「中箱」と呼んでいる、A4判からB4判くらいの大きさの箱に入っているボードゲームは、だいたい2500~3000円くらいのものが多く、もうちょっと小さいものとか、カードだけのゲームだと1500~2000円くらいが目安になります(ちなみに、カードだけのゲームも、デジタルゲーム以外のものを総称してボードゲームと呼ぶことが多いです)。

私の場合、中箱を1ヵ月に4~5個買ってしまうので、月平均1万5000~2万円をボドゲに費やしています。即売会があったり、枯山水レベルの高額ゲームを買ってしまったりすると出費がかさみ、家計を圧迫することもあります。でも、買わずにはいられない。それにはいくつかの理由があります。

ボードゲームは「一期一会」

実のところ、ボードゲームは個人で作っているものも多いんです。ボードゲームクリエイターと呼ばれる人が、1人で作ったり、数人で集まって作ったり。私は買う専門なので詳しい工程まではわかりませんが、基本的にはルールと構成を考えて、印刷して、売るところまで個人レベルでやっています。ボードゲームのイベント会場では、個人単位で作れる印刷屋さんなども出展しているので、そういうところでカードや説明書を作って、即売会やオンラインサイトで売っているようです。

個人で作っているので数も少ないし、売り切れ御免のケースも多い。再販するとしても時間がかかります。「迷っているうちに売り切れてしまった」となると、泣いても泣ききれません。ですから、「迷ったら買う」。買わずにはいられないんです。

基本版のあとに拡張版が出る

ボードゲームの特徴として、基本版が出たあとに「拡張版」の販売があります。拡張版とは、ゲームのプレイスタイル(遊び方)が広がる追加パックのようなものです。選択肢やルールが増えるので、マンネリ防止になります。基本的には、元のゲームと組み合わせて使いますが、ものによっては拡張版のみで遊べるものもあります。

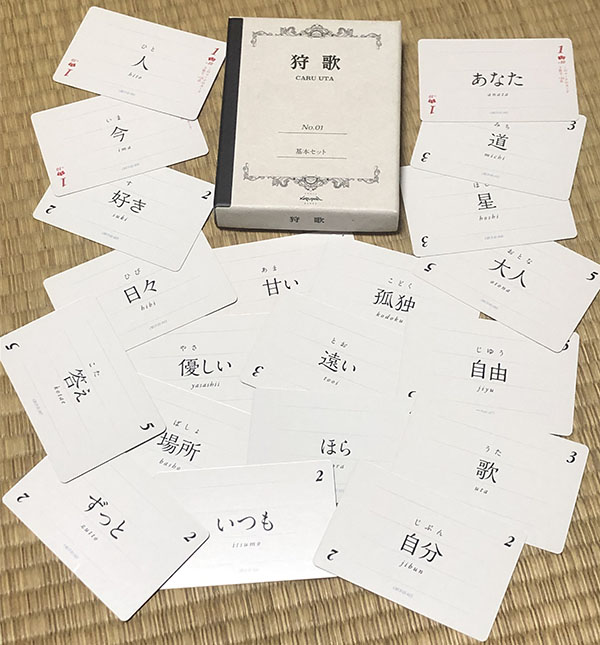

「狩歌」というゲームを例にとりましょう。「狩歌」のルールは基本的にカルタと同じ。ただし、読み札はなく、代わりに好きなJ-POPを歌ったり流したりして、その歌の歌詞と同じカード(取り札)を取ります。取り札のカードには、いかにもJ-POPの歌詞にありそうな単語が書かれたカードが入っています。

「狩歌 基本セット」。いかにもJ-POPに出てきそうな歌詞ばかり。

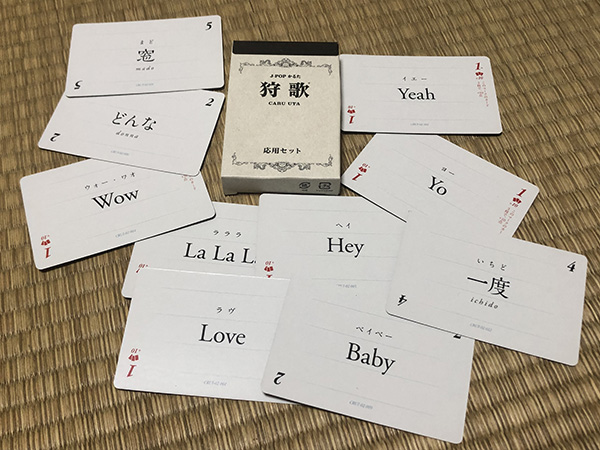

その後「狩歌」には、「応用版」という拡張版が出ました。

基本版の「狩歌」に収録されているカードは「腕」、「瞬間」、「希望」等の日本語が中心でした。一方、拡張版である「狩歌 応用版」では、「Hey」「Yeah」「Wow wow」など英語の合いの手や接続詞、基本版になかった単語が含まれています。「楽しみの幅が広がる」と思い、すぐ買ってしまいました。

「狩歌 応用セット」。英語の合いの手などが入っている。ベイベーとか。

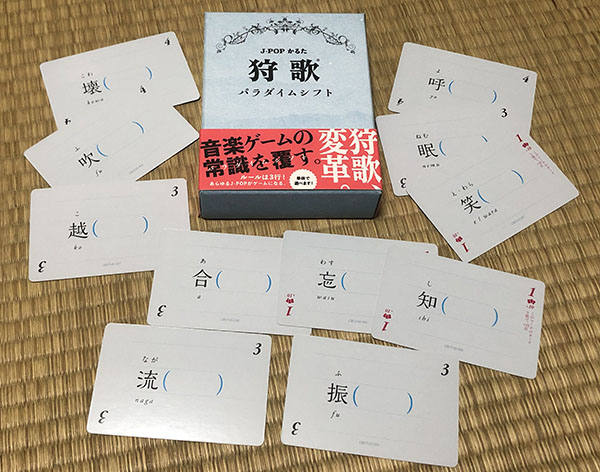

その後、さらに「狩歌 パラダイムシフト」という拡張版が出ました。これまでの狩歌のカードは、「優しい」「遠い」など、単語は終止形でしたが、パラダイムシフトでは、「忘( )」という表記になっています。つまり、「忘れて」「忘れないで」「忘れた」のいずれの歌詞が流れても、このカードを取ることができるのです。「遊び方の幅が広がる」と思い、これも買ってしまいました。

「狩歌 パラダイムシフト」。「笑( )」のカードは「笑う」でも「笑顔」でも取ることができる。

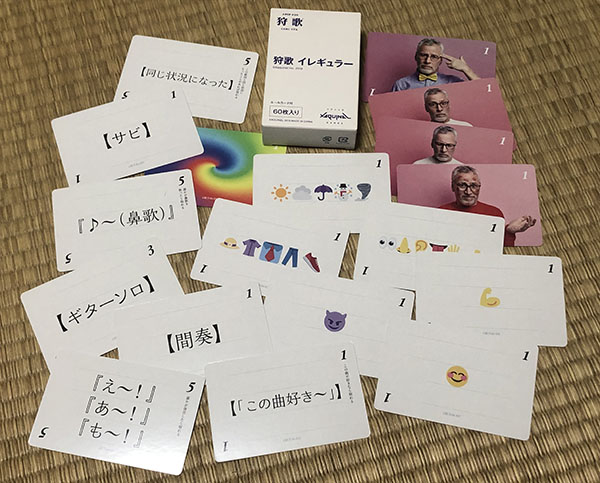

さらにその後、「狩歌 イレギュラー」という拡張版が発売。誰かが鼻歌を歌ったら取れる「♪~鼻歌」や、「サビ」「ギターソロ」、絵文字が描かれたカードが入っています。この商品は、歌詞以外の要素が入っていておもしろかったし、イベント限定販売だったので買ってしまいました。

「狩歌 イレギュラー」。J-POPの歌詞だけでなく、他のプレイヤーが鼻歌を歌ったら取れるカードも。

加えてこのゲームには、ポルノグラフィティとコラボしたものなど、ほかにもいろんなバージョンがあるんです。好きな音楽ユニットとのコラボ商品が出たら、買うのが人情。このように、「1つだけ買うつもりが、いつのまにか4つも5つも買っていた」という事態が起こるのも、ボドゲ沼の危険なところです。

ボドゲの布教活動

ボードゲーム好きの友人たちと、「積みゲー消化会」というのを開催しています。「買ったけれど積んだままになっているゲームを消化しよう」という主旨の集まりです。一緒に即売会に行った帰りに「誰かの家でやってみよう」ということもあります。よく集まる仲間が3人、私を含めて4人です。

楽しいことは広めたい

その仲間達に、ボドゲにハマっている理由を聞いたところ、「箱や部品が凝っているので、それを並べる準備の段階からおもしろい」「始める前のワクワク感がいいよね」と。つまり、プレイする前から楽しい。ゲーム中はもちろん楽しくて、そしてゲームが終わった後の「感想戦」も楽しいんです。

感想戦といっても反省会ではなく、「ここでこの手を打っていれば勝てたよね」とか「これを組み合わせればよかった」などと盛り上がるんです。遠足の前日に準備でワクワク、遠足当日は当然楽しい、遠足後に写真を見て盛り上がる、みたいな感じです。

楽しいことは人に勧めたいので、私個人はけっこう布教活動をしています。一緒にゲームする仲間とも、「これは初心者に勧められるね」といった会話がよく出ますし、仲間が持っているゲームを一緒にプレイして、「これ、おもしろいから布教用に私も買うわ」ということもあります。私以外も、わりとみんな布教しているようです。

ボードゲームをすると「人」が見える

あとこれは、ボードゲームだけでなく、デジタルゲームでも言えることかもしれませんが、一緒にプレイすることで、人柄や人生観が垣間見えるおもしろさがあります。

たとえば、「即興でプロポーズを考える」というボードゲームをやると、すごくまじめな言葉を使う人もいれば、下ネタ方向に行ってお茶を濁す人、意味不明の言葉を並べて笑いを取りにいく人など、いろんなキャラクター性が現れるんです。また、勝ち負けが関わるゲームでも、堅実に得点を重ねる人、一発逆転を狙う人、迷った末に自滅する人、周りをよく見てうまく立ち回る人などなど、「へええ、こういう面があったんだ」と思うこともしばしば。

「楽しさを知ってほしい」という思いのほかに、「この人はこのゲームをどうプレイするのか」という好奇心から、布教するという側面もあります。初対面の人にはさすがに思いませんが、ちょっと仲良くなった人には「あのゲームをこの人とやってみたい」「この人だったらあのゲームが合いそうだな」など、勝手にペアリングを始めてしまうこともあります。

そうそう、婚活中の人にもぜひお勧めします。意中の人は、どうプレイするのか。意外な一面が見られてよいかもしれません。当たり前ですが、相手だけでなく、こちらの本音や性格も出てしまうので、お互いの距離を縮めるには最適なツールだと思います。

なぜ今、ボードゲームなのか

確かにここ数年で、ボードゲーム人気が高まっています。ゲームマーケットというボドゲの大きいイベントが、ビッグサイトで春と秋に開催されていますが、盛り上がりを見せるようになったのは2018年くらいから。わりと最近です。私自身も2019年秋(11月)に初めて行きました。ボードゲームを集めたりプレイしたりする「ボードゲーマー」と呼ばれる人が増えたのも、2019年くらいからと言われています。

コロナ禍で急増

また、2020年春以降はコロナ禍で、「家にこもってボードゲーム」という過ごし方をする人が急に増えてきたことも、影響しているかもしれません。

最近だと、富士急のホテルハイランドリゾート ホテル&スパで、ボードゲームができるバーが併設されたことが話題になりました。「ホテルにボードゲームを置こう」という動きが出ているみたいです。先日もTwitterで、わりと大きなホテルが「ボードゲーム設置しました。ご自由にどうぞ」とツイートしているのを見ました。ボードゲームが注目され、広まっているという実感があります。

アイドルグループや人気声優がボドゲ実況

また、よく言われることですが、昨今のボードゲーム人気は、SNSの影響が大きいのではないかと私も思っています。私自身、TwitterやYouTubeを見てボードゲームの情報を集めることが多くなっています。

コロナ禍になってから、芸能人が自宅で動画を取ってYouTubeに上げることが増えましたよね。その流れかもしれませんが、ボードゲームをやっている動画をYouTubeにアップして、そこからテレビで紹介されて爆発的人気につながる、というケースもよく見られます。

ジャニーズのアイドルグループ Snow Man が「ボードゲームをやってみた」という動画をYouTubeに投稿してみたり、声優さんが「声優になろう」というボードゲームを実際にプレイした動画を公開したりして話題になりました。特に、『鬼滅の刃』の竈門炭治郎を演じた声優・花江夏樹さんがYouTubeにアップした動画は、一見の価値ありです。なにしろ、花江さんのほか、小野賢章さん(代表作:ハリー・ポッター、黒子のバスケ)、江口拓也さん(代表作:あんさんぶるスターズ!、A3!)という人気声優さん3人が、「声優になろう」をプレイしているのです。眼福ならぬ耳福……。

こうしたことからも、ボードゲームがメジャーになり、一般に広まっている感じがします。

情報収集もYouTubeやTwitterから

新しいボードゲームの発売日や入手法、どんなルールで何がおもしろいのか。そういった情報は、TwitterとYouTube、ボードゲーム専門の総合情報サイト「ボドゲーマ」などで集めています。ボドゲ―マでは、ゲームのレビューが見られたり、オンラインでつながれるコミュニティがあったり、ボードゲームの購入ができたりして便利です。

私が個人的に一番利用しているのは、YouTubeです。プレイ中の空気感というか、どんなふうに楽しむゲームなのか、というのは、文章より、実際にプレイしている動画のほうがダイレクトにわかります。ルールも、説明書を読むより、動画で説明を聞いた方がわかりやすいことが多々あります。

私がよく見ているのは、マーマンasobiチャンネルというYouTubeです。マーマンさんが新作のボードゲームを紹介したり、仲間とゲーム実況をしたり。最近、チャンネル登録者数が1万5000人を超えて、けっこう注目されています。Twitterでも、「マーマンさんの影響力」っていうハッシュタグをつけて、「動画を見て買っちゃった」とつぶやく人や、棚いっぱいのボードゲームの写真を上げる人がいたりします。

私の場合は、ルールを知りたくて動画を見ることが多いんですが、マーマンさんはルール説明が上手なんです。あと、ゲーム実況のときのリアクションがおもしろい。ゲーム中、不測の事態が起こったときのツッコミの入れ方とかが、絶妙なんです。ゲームの楽しさが伝わってくるんですよね。やってみたくなる。マーマンさんの実況動画を見て買ったゲームも、けっこうあります。

ボードゲームアリーナとは?

これまでボードゲームのさまざまな魅力を語ってきましたが、ボードゲームにも難点があります。

(1)自分が「やりたい」と思ってもすぐにはできない

複数でプレイするゲームの場合、自分が「やりたい」と思ってもすぐにはできません。また、コロナ禍においては、気軽に集まるのが難しいこともあるでしょう。

(2)ボードゲームを買い集めると場所を取る

昨年末、自宅にあるボードゲームを数えたら148個ありました(今はたぶん150を超えています)。ノリで買ってしまったものや、福袋に入っていたけれど好みじゃない、というものは売ればいいと思うんですが、「いつかおもしろくなるかもしれない」と思うと手放せません。この辺りは、紙の本と似ているかもしれません。床に積み上げていますが、そろそろ限界です。

石崎氏宅のボドゲ棚。

ボードゲームをオンラインでプレイできる

こうしたボードゲームの欠点を補うべく登場したのが、「ボードゲームアリーナ(以下BGA)」です。BGAは、ボードゲームをオンラインで遊べるウェブサイト。これは私の主観ですが、BGAは、2021年から、かなりユーザー数が増えた印象です。コロナ禍で、人と集まる機会が減ったことが背景にあるのかもしれません。

BGAは違法ではなく合法

私自身は、2021年の4月に会員登録だけ完了していましたが、実を言うと、プレイはしていませんでした。理由としては、「知らない人とのマッチングに若干の不安があった」「知り合いの登録者が少ない」ということが挙げられます。ただ、現在はゲームの種類が増えたこともあり、近々遊んでみたいと思っています。

また、BGAを検索すると、予測で「違法」と出ることがあります。しかし、こちらは全て著作権保持者が認可しているため、完全合法です。安心してプレイしてください。

以下に、BGAのメリットとデメリットを挙げます。

BGAのメリット

・たくさんのボードゲームを無料でプレイできる(ここにあるボードゲームを全部買うと、とんでもない金額になり、とんでもなく場所を取ります)。

・ゲームによっては拡張版もプレイできる。

・知り合いとも、知らない人とも遊べる。

・1人がプレミアム(有料)会員なら、他の人が無料ユーザーでも遊べる。

・「バックギャモン」などの伝統的なものから、「アーティチョークなんて大キライ!(Abandon All Artichokes)」などの最新のものまで、幅広いラインナップがある。

BGAのデメリット

・サイコロを振るゲームなどは、自分の思う出目にならないと若干ストレスになる(裏で意図的に出目を操作されているのでは?と、いらぬ疑心を抱く可能性があります)。

・部品(コンポーネント)を楽しむことはできないので、五感で楽しむという要素は薄まる。

・著作権者の意向などによって、突然遊べなくなるゲームが生まれる可能性がある。

・回線が弱い、デジタル環境が整っていないなど、生活環境によってはラグが生じる。

・オリジナルルールを作って遊ぶのが難しいなど、自由度に若干の制限がある。

BGAはこんな人におすすめ

・遠方の友人とボードゲームをプレイしたい人。

・気になっているボードゲームがラインナップにある人。

・純粋にゲームシステム自体を楽しみたい人(箱や内容物にこだわりがない人)。

・ボードゲームを遊びたいけれど、「資金がない」「置く場所がない」と悩んでいる人。

まとめ

ボードゲームはルールが面倒臭いとか、頭を使って疲れるといったイメージを持っている人が多いようですが、そんなことはありません。もちろん、ものすごく頭を使って、1プレイ90分以上かかるような「重ゲー(重いゲーム)」もありますが、すごく簡単なゲームもたくさんあります。

ままごとセットを凌駕するような精巧な部品を愛でるもよし、自分の好きな庭園や街づくりを楽しむのもよし、好きなときに気軽にできるオンラインでプレイするのもよし。いろいろな人が楽しめる、いろいろなゲームがあるので、ぜひボードゲームの世界に足を踏み入れてください。

次回は、私が個人的に選定した「今プレイすべきボードゲーム」を紹介したいと思います。