たくさんの栄養素が、私たちの心の働きに大きく関係しています。ここでは心の不調改善に欠かせない重要な栄養素とその働きを解説、心と体の不調別に不足しているかもしれない栄養素を紹介していきます。いまのあなたの心に効く栄養素が分かります!

解説者のプロフィール

那須由紀子(なす・ゆきこ)

管理栄養士。プレ・ニュートリション 日本栄養士会認定栄養ケア・ステーション 代表。日本臨床栄養代謝学会NST専門療法士。特定保健指導実践者。一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所認定ONP。東京都自転車競技連盟普及委員会専門委員・管理栄養士。海老名市歯科医師会オーラルフレイル特別委員会外部委員。FM湘南ナパサ「おしゃべりマンデー」準レギュラー。病院管理栄養士として臨床経験を積みながら、分子整合栄養医学を学ぶ。独立後、精神疾患における栄養療法も行う管理栄養士として、栄養指導、うつ病による休職者の復帰プログラムに取り組んでいる。特定保健指導、歯科における栄養療法、スポーツ栄養、乳幼児栄養、また、講演会、セミナー、メディア出演、執筆など、多岐にわたり活動している。著書に『疲れた心がラクになる食べ方大全』(永岡書店)などがある。

▼プレ・ニュートリション(公式サイト)

▼@yukiko_nasu(Instagram)

栄養素のチーム力で心の不調を改善!

いまのあなたの心に効く栄養素が分かります!

ここでは、脳と心の健康に必要不可欠な栄養素をレクチャーしつつ、不足しがちな栄養素を不調別に紹介します。栄養素にはたくさんの種類があり、それぞれの栄養素は単独では働きません。すべての栄養素がそろってこそ、健康な細胞がつくられ、心の芯が強く太くなり、メンタルの不調が改善されるのです。

イラスト/うてのての

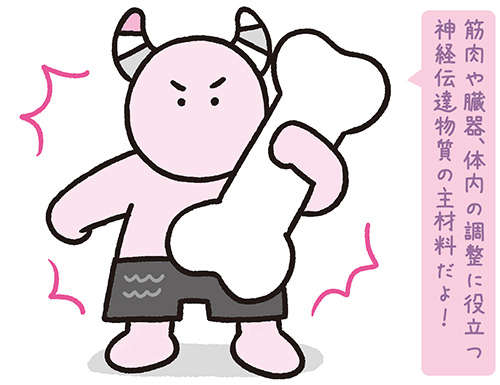

6大栄養素 1元気な心の材料「タンパク質」

イラスト/うてのての

心への働きと特徴

▶︎感情の動きに関連する神経伝達物質の材料となる

▶︎不足すると、十分な神経伝達物質がつくられず、感情が不安定に

▶︎骨や筋肉などの材料にもなるため、不足するとだるさにも繫がり、精神的なつらさが悪化することに……

脳内神経伝達物質は「タンパク質」を材料につくられる

炭水化物、脂質と並んで、3大栄養素のひとつに数えられるタンパク質。肉や魚、卵、大豆製品に多く含まれています。

筋肉や血液、骨の材料となるタンパク質ですが、脳の神経伝達物質を合成する時にも、大切な役割を果たしています。

そもそもタンパク質とは、アミノ酸が多数繫がって構成される高分子化合物のこと。このアミノ酸は、脳の神経伝達物質の主材料でもあります。

ところが、人の体内で生成されるアミノ酸は、20種類のうち11種類。残りの9種類は食べ物からしか摂れないため、「必須アミノ酸」と呼ばれ、食事で摂ったタンパク質を分解してつくられます。

脳という巨大な神経細胞ネットワークを働かせるためには、食事でしっかりタンパク質を摂る必要があるのです。

やる気や快感をもたらすドーパミン、心を安定させるセロトニンなどの神経伝達物質を分泌させるためにも、タンパク質は毎日たっぷり摂取しましょう。

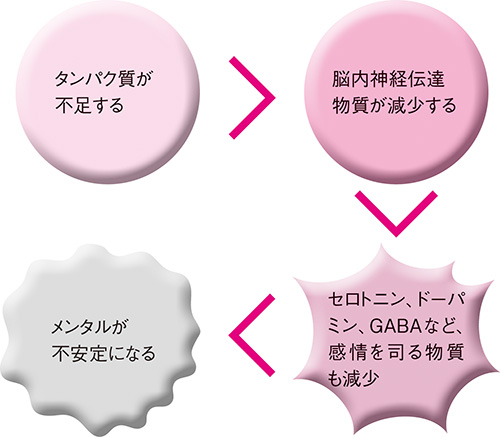

不安やイライラはタンパク質不足のせい

気持ちを高揚させ、モチベーションを高めるドーパミン。幸福感を感じさせてくれて睡眠にも深く関わるセロトニン。リラックス効果をもたらして自律神経を整えてくれるGABA。

これらの脳内神経伝達物質の主材料となるのがタンパク質であり、それらが正常に分泌されなくなると、メンタルが不安定になってしまいます。

こんな症状・習慣があったら要注意!

□体調が優れない

□ダイエットで野菜ばかり食べている

□だ液が少なく、口が渇きやすい

□手足がむくむ

□胃薬を飲んでいる

□髪のハリが気になっている

□腸の調子が悪い

□1日2食しか食べていない

タンパク質は、体を動かす・守る・維持する・栄養を運ぶ上で重要! 欠けるとさまざまな症状が出ます

肉・魚・卵・大豆を日替わりで摂取

タンパク質を豊富に含み、かつ毎日の食事に取り入れやすい筆頭はやはり肉類。鶏ささみ、牛もも肉、豚ロースなどがおすすめです。

魚類は肉より含有量はやや少なくなるものの、脂質が少ないため消化しやすい、必須アミノ酸も同時に摂取できるという長所があります。さけ、ぶり、かんぱち、あじなどがタンパク質が豊富です。

卵、納豆や豆腐、厚揚げなどの大豆製品も高タンパク食品。

どれか1種類だけに偏らせるとバランスが悪いので、肉・魚・卵・大豆と毎日高タンパク食品をローテーションしながら効率的に摂取しましょう。

おすすめ食材ベスト3

肉だけに偏りすぎないよう注意してね!

「動物性+植物性」の組み合わせを意識する

動物性と植物性のタンパク質を組み合わせると、栄養バランスはぐっと改善されます。主菜が肉や魚なら、副菜や汁物に大豆製品などを補うよう意識しましょう。

効率的に摂取するためには「生」で食べるのがベスト。肉なら火を通しすぎないよう意識し、魚は刺身で食べるとタンパク質を効率良く摂取できます。

とはいえ、実際は火を通して食べる機会のほうが多いはず。調理法はあまり気にせず、バランスの良い組み合わせを継続させることを心がけて。

動物性・植物性タンパク質のセットで効果倍増!

6大栄養素 2心の健康を守る名サポーター「ビタミンB群」

イラスト/うてのての

心への働きと特徴

▶︎脳内神経伝達物質の合成に必要

▶︎あらゆる種類の酵素の働きを助ける(=補酵素)

▶︎栄養素が体内でエネルギーに変換される際に働く

ビタミンB群は、神経伝達物質の合成とエネルギー変換に欠かせない

ビタミンとつく栄養素は20種類を超えますが、欠乏すると幻覚や不眠などさまざまな精神症状を引き起こすビタミンB群はとくに脳と深い関わりを持っています。

ビタミンB群とは、ビタミンB1・B2・B6・B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンの総称で、互いの働きを補い合いながら、体内で作用しています。

ビタミンB群は、一言でいえば栄養素界のサポーター。たとえば、神経伝達物質の材料はタンパク質ですが、それだけ摂っても神経伝達物質は合成されません。ビタミンB群のサポートがあってはじめて、脳内でセロトニンやドーパミン、GABAがスムーズにつくり変えられるのです。

もちろん活躍の場は脳だけではありません。補酵素として作用してくれるビタミンB群が不足してしまうと、糖質や脂質などの栄養素を体内でエネルギーに変えることができなくなってしまいます。

糖質や脂質がエネルギーに変換されなくなると、エネルギー不足で疲労感を感じやすくなってしまうのです。

不足すると情緒が不安定に……

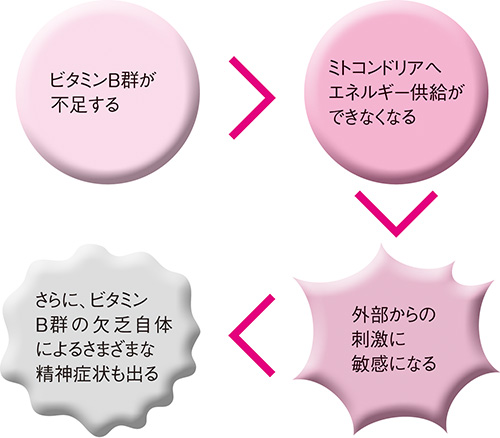

ビタミンB群は不足するとさまざまな精神症状を引き起こします。

また、ミトコンドリア(神経伝達物質の生成などの働きをする細胞)へのエネルギー供給ができなくなることで、匂いや音、光など外部からの刺激に敏感になってしまうのです。

ほかにも情緒不安定になったり、集中力や記憶力が低下したりといった症状が現れます。

こんな症状・習慣があったら要注意!

□口内炎・口角炎ができやすい

□アルコールが体に残りやすい

□集中力が続かない

□気持ちが沈んでしまう

□寝ても疲れがとれない

□夢、悪夢をよく見る

□イライラしてしまう

□肌荒れしやすい

ビタミンB群は体のなかで広く役立っているから、不足するとさまざまなトラブルが起こるのです!

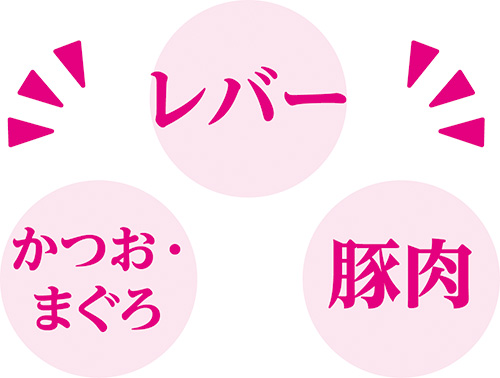

レバーや赤身肉に豊富に含まれる

ビタミンB群はそれぞれが固有の働きを持ち、さまざまな食材に含まれています。

レバーは、ビタミンB2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンを多く含むのでおすすめです。豚肉は、脳や神経の働きを正常に保つビタミンB1が豊富。

ほかにうなぎ、ナッツ類にもビタミンB1が多く含まれています。

かつおとまぐろは、タンパク質の代謝に欠かせないB6を多く含み、生理周期に伴う女性特有のホルモンバランスの崩れを整え、PMS(月経前症候群)の症状を和らげる作用もあるといわれています。精製されていない米、玄米などにも多く含まれています。

おすすめ食材ベスト3

ビタミンB群は種類がたくさんあるから、いろいろな種類のものを食べてね!

ビタミンB群はできるだけ多く!サプリメントもおすすめ

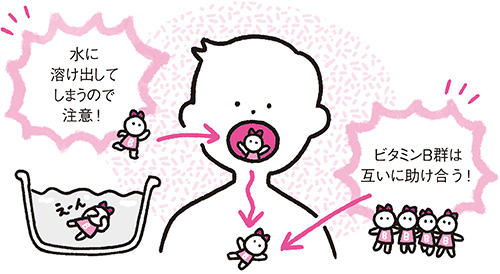

ビタミンB群は互いに助け合う性質を持っているため、まとめて摂ることで最も効率良く体内で働きます。

ビタミンB群のサプリメントで補うのが確実ですが、日々の食事でも積極的にいろいろな種類のビタミンB群を摂るようにしましょう。

また、ビタミンB群は水に溶ける水溶性ビタミンです。水に長時間浸けるとビタミンB群が流れ出してしまうので、調理の際は気をつけてください。毎日積極的に補給していきましょう。

B群の特性を活かして摂ろう!

6大栄養素 3脳に栄養を届ける運搬役「鉄」

心への働きと特徴

▶︎血液に7割、残りが肝臓、骨髄、筋肉などに存在する

▶︎血液が体中に栄養と酸素を運ぶ手助けをする

▶︎タンパク質と一緒に働き、神経伝達物質の合成に使われる栄養を脳に届ける

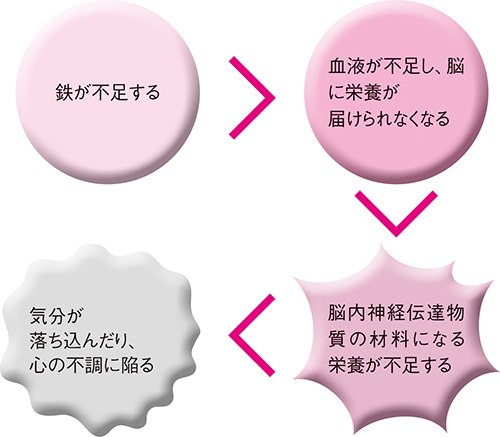

鉄不足によって、脳と体に栄養が届かなくなる

鉄はミネラルのひとつ。貧血、PMS(月経前症候群)、生理痛、生理周期による情緒不安定、あらゆる女性の不調には鉄が関わっています。

その理由は、ミトコンドリアにあります。ミトコンドリアは細胞のなかで神経伝達物質の生成などの重要な働きをしていますが、鉄がないとエネルギーをつくることができません。

不足するとさまざまな体調不良を引き起こすだけでなく、脳へのエネルギー供給が滞り、神経伝達物質の合成ができなくなるのです。また、鉄は、セロトニンとドーパミンの合成に欠かせない栄養素。欠乏するとそれらの神経伝達物質も合成できなくなってしまいます。

血液検査でヘモグロビン値が正常でも、不調がある場合は不足しているケースも多いです。とくに女性の場合は、生理の出血・出産によって大量の鉄が体の外に排出されてしまいます。また、過度な飲酒習慣のある人、食べ物の好き嫌いが激しい人などは、鉄不足を招きやすいので気をつけましょう。

気分が落ち込むのは鉄不足のせい

鉄不足による貧血は、さまざまな症状を引き起こします。鉄はセロトニンやドーパミン、神経細胞の合成に欠かせない栄養素だからです。

そのため、鉄不足になると、神経伝達物質の合成がうまくおこなわれなくなり、ドーパミンやセロトニン、メラトニンなどが不足することにより、うつ状態やイライラなどをもたらしてしまうのです。

こんな症状・習慣があったら要注意!

□関節や足の腱が痛い、またはムズムズする

□氷をボリボリ嚙みたくなる

□すっきり起きられない

□疲労や倦怠、動悸、息切れがある

□爪が平らになって反り返る、

□または割れやすい

□生理による出血量が多い、または少ない

□ものが飲み込みづらい

□アザができやすい

鉄不足の症状は特徴的!あてはまるものがないかチェックしてみましょう

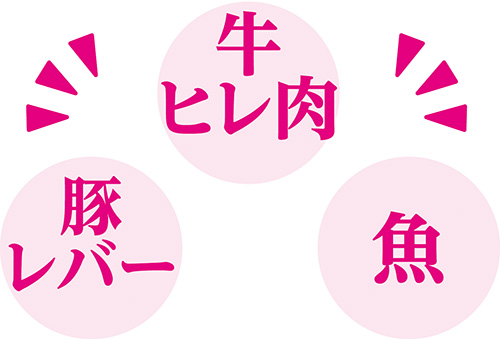

動物性のヘム鉄を中心に摂取しよう

鉄には肉や魚などの動物性食品に含まれる「ヘム鉄」と、野菜・豆類に含まれる「非ヘム鉄」の2種類があります。

体内への吸収率の高さで選ぶなら、動物性のヘム鉄が圧勝! 非ヘム鉄より約5倍もの吸収率の差があります。

魚介類ではあさり、しじみ、いわしの丸干し、うなぎなどに、肉類では牛・鶏・豚のレバーや赤身肉にヘム鉄が多く含まれているため、効率良く鉄を摂取できます。

とくに、あさりは鉄のほかにも亜鉛、カルシウム、カリウムなどのミネラルが豊富で、ビタミンB12の含有量も貝類のなかではトップクラス。脳の栄養不足を効果的に補ってくれます。

おすすめ食材ベスト3

吸収率で選ぶなら動物性のヘム鉄!

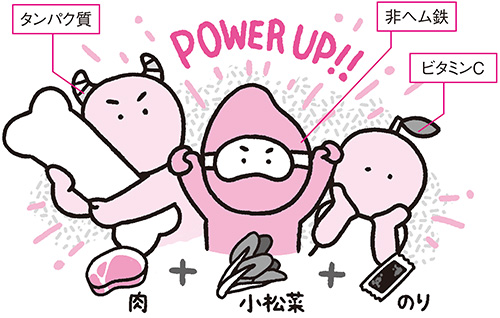

非ヘム鉄はタンパク質&ビタミンCの組み合わせで吸収率アップ

肉や魚に含まれるヘム鉄のほうが吸収性が高いのはたしかですが、植物性の非ヘム鉄も組み合わせ次第で吸収率を高められます。

非ヘム鉄はタンパク質やビタミンCと一緒に摂ると、吸収率がアップする性質を持っています。肉や魚料理の付け合わせを考える時には、小松菜や大豆など非ヘム鉄を豊富に含む食材を選ぶと良いでしょう。

調理に鉄鍋を使うのもおすすめ。コーヒーや紅茶に含まれるタンニンは非ヘム鉄の吸収を阻害するため、食中・食後は避けて。

6大栄養素 4脳機能の調整役「亜鉛」

心への働きと特徴

▶︎神経伝達物質の調整に必要

▶︎脳内にある300以上の酵素のサポーターとしても働く

▶︎不足すると味覚障害を引き起こす

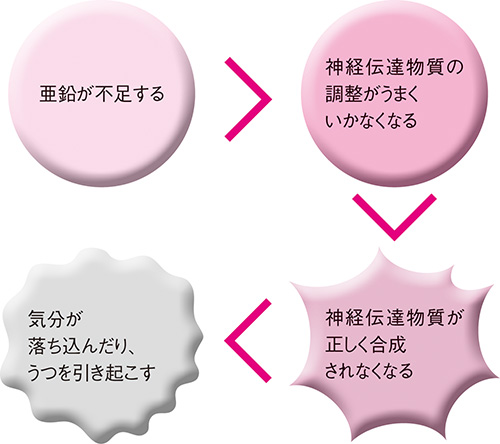

脳神経ネットワークの働きをサポートする重要ミネラル

炭酸飲料が好き。ビールをよく飲む。味覚が鈍い。すぐ風邪を引く。いずれかひとつでも心当たりがある人は、亜鉛が不足している可能性が高いことが考えられます。

亜鉛はミネラルの一種で、皮膚や骨、肝臓、筋肉、男性の前立腺、そして脳の海馬や大脳皮質に多く含まれている栄養素。記憶や学習、感覚の伝達など、脳神経のネットワークにおいても重要な役割を果たすことが知られています。

また、亜鉛は脳内で300以上の酵素のサポーター(補酵素)としても活躍する働き者。タンパク質やホルモンの合成、腸粘膜の合成、免疫細胞の活性化、DNAの複製などにも深く関わっています。

舌の表面にある味蕾という細胞の生まれ変わりにも、たくさんの亜鉛が必要です。そのため、亜鉛が不足すると味の感じ方が鈍くなったり、料理の味が薄く感じられたりする味覚障害を引き起こすこともあります。

不足すると気分が落ち込みうつ症状に

リラックス効果をもたらしてくれるGABA、喜びや快楽を伝えるドーパミンなど、脳の神経伝達物質の調整にも亜鉛が関わっています。

調整というサポートがうまくされないことで、神経伝達物質の合成が正しくおこなわれなくなります。そのため、亜鉛が不足すると、うつ症状などの精神疾患が生じることもあるのです。

こんな症状・習慣があったら要注意!

□薄毛、抜け毛が気になる

□味が分かりづらくなっている

□ネックレスや金属でかぶれやすい

□爪に白い斑点がある

□甘いお菓子、スナック菓子やレトルト食品をよく食べる

□お酒が好き

□筋肉がつきにくい

□傷や虫刺されが治りにくい

□風邪や感染症にかかりやすい

お酒やレトルト、インスタント食品好きの人は要注意です!

鉄の多い食材は亜鉛も豊富に含む

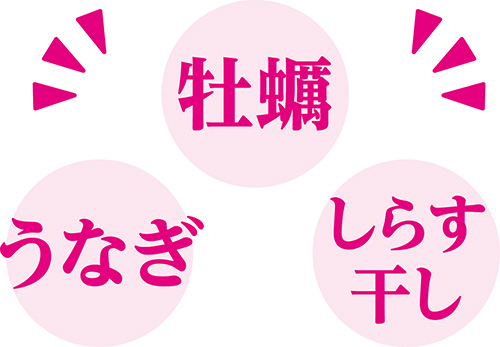

亜鉛は魚介類、肉類、野菜、豆、ナッツ類など、さまざまな食品に含まれています。とりわけ含有量が高いのは牡蠣。生牡蠣のむき身を1個食べるだけで、成人男女の1日の推奨量をクリアできます。うなぎの蒲焼き、しらす干しにも豊富に亜鉛が含まれています。

これら以外にも、鉄を多く含む食材には亜鉛も豊富に含まれているという特徴があります。赤身肉やレバーなど、鉄の多い食材も意識して摂るように心がけましょう。

一方で、アルコールの過剰摂取は体内の亜鉛不足の原因になりますので、お酒の飲みすぎには要注意です!

おすすめ食材ベスト3

赤身肉やレバーにも豊富に含まれているよ!

アルコールやレトルト食品は亜鉛の無駄遣いのもと

肉・魚・野菜をバランス良く食べていれば、普段の食事で亜鉛が不足することはさほどありません。

ただし、菜食主義の人は亜鉛不足に陥りやすいので注意が必要でしょう。菜食主義は一般に健康的に思われますが、栄養バランスが偏りやすくなるため、おすすめできません。

また、加工食品に含まれている食品添加物は、亜鉛の吸収を阻害して、尿と一緒に排出させてしまいます。添加物たっぷりのレトルト食品やお菓子類は控えめに。

亜鉛を減らす食材は意識して避けて!

6大栄養素 5脳の神経伝達をサポート!「マグネシウム」

心への働きと特徴

▶︎脳が情報を正しく受け渡しできるようにサポートする

▶︎筋肉への神経伝達に関わる

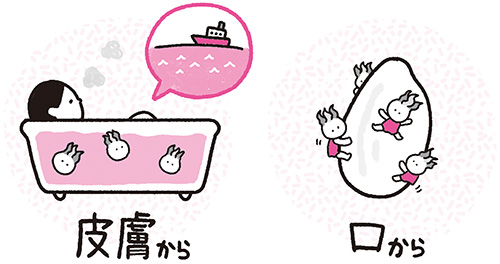

▶︎皮膚からも吸収できるのが大きな特徴

脳内で一番使われている重要ミネラル

マグネシウムは鉄や亜鉛と同じく、健康を維持するための主要ミネラル。カルシウムとともに歯や骨のもとになり、各種の酵素をサポートする働きをしています。

また、マグネシウムは脳内で一番使われているミネラルです。カルシウムやビタミンB群と一緒に、脳が情報を正しく受け渡しできるようにサポートする役割も果たし、脳神経の刺激伝達や神経を安定させる働きもしています。

脳のほかにも、体内で起こる300以上もの化学反応にマグネシウムが関わっていると考えられています。

マグネシウムを多く含む食品には、わかめや昆布、ひじきなどの海藻類などがあります。どれも普段の食事で無理なく摂取できそうな気がしますが、精神科の患者さんの血液検査の結果を見ると、ほとんどと言っていいほどの確率でマグネシウムが不足しています。

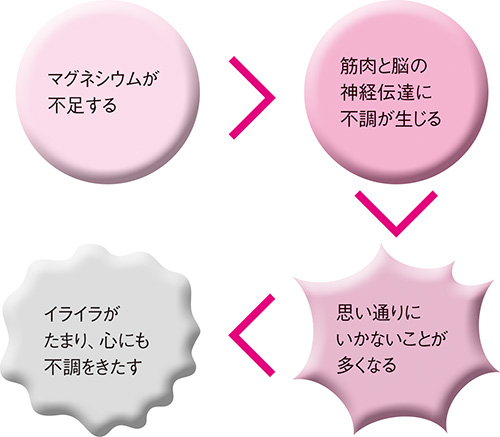

不足すると感情コントロールが不調に

仕事の能率が落ちている、感情のコントロールがうまくできない、思い通りに頭や体を使えなくなってきた……。こんな症状が現れた時は、筋肉と脳の神経伝達に欠かせないマグネシウムが欠乏している可能性があります。

また、精神疾患とともに原因不明の体の痛みがある場合も、マグネシウムや亜鉛が不足している可能性があります。

こんな症状・習慣があったら要注意!

□目がピクピクする

□足がつりやすい

□スタミナ不足を感じる

□薬をたくさん飲んでいる

□手足のしびれを感じる

□脈が乱れる、不整脈の傾向がある

□血圧が高め

□お腹の調子が悪い

目がピクピクしたら要注意!疲れ目だけでなくマグネシウム不足も疑ってみてくださいね

主食を玄米に切り替えるのがおすすめ

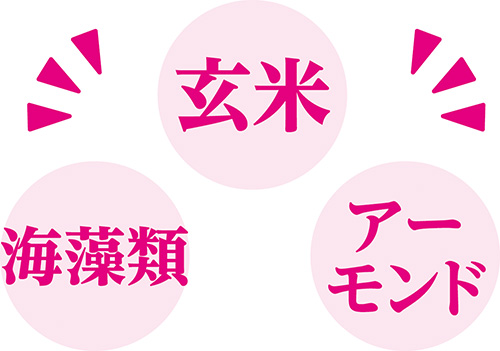

マグネシウムはわかめや昆布などの海藻類、枝豆、黒豆、アーモンド、カシューナッツなどの豆類、ナッツ類などに多く含まれています。

普段の食事での取り入れやすさから考えて、精製されていない穀類=玄米もとてもおすすめです。そもそも白米とは玄米から胚芽と糠を取り除いたものですが、胚芽部分には食物繊維や代謝を助ける栄養素がたっぷり詰まっています。

玄米には白米の約5倍のマグネシムが含まれているので、白米を食べている人は主食を玄米に切り替えると、食生活全体の栄養バランスが格段に良くなります。

おすすめ食材ベスト3

精製されていない穀類にはマグネシウムが豊富です!

マグネシムは食事だけでなく皮膚からも吸収できる

マグネシムを効率良くたっぷり摂りたいのなら、主食を玄米に切り替える方法が一番の近道です。マグネシムをはじめ、ミネラル、ビタミン、食物繊維が豊富な玄米を日常的に摂取することで、生体内の酵素が活性化され、脳の栄養状態にもプラスに作用してくれます。

また、皮膚から吸収できるのも特徴です。ぬるめのお湯ににがり(大さじ2杯ほど)を入れてゆったり浸かると、皮膚から体内にマグネシムが効率良く吸収されます。

マグネシウムは口からも皮膚からも摂れる!

6大栄養素 6心と身体をタフにする「ビタミンD」

心への働きと特徴

▶︎全身の細胞内にあり、神経が脳や体の多部位に情報伝達する時に活躍する

▶︎セロトニンの調節に関わり、不足するとうつ病リスクが高まる

▶︎骨の主成分であるカルシウムの吸収を助けてくれる

ビタミンDは骨、筋肉、メンタルを強くしてくれる

ビタミンDは、ビタミンAやEと同じく脂溶性ビタミンです。水に溶けにくく、油脂に溶けやすい性質を持っています。

ビタミンDの有名な効用は、カルシウムをサポートして骨を強くすること。体内に入ったビタミンDは、肝臓や腎臓で活性化され、腸に送られたカルシウムが腸管に吸収されるのを促す働きをします。腸管から吸収されたカルシウムは、血液によって体の隅々に運ばれ、歯や骨を丈夫にする役割を果たします。

最近は、骨や歯だけではなく、心をタフにしてくれる効果があることも分かってきました。

これは、脳神経のバランスを整える脳内神経伝達物質「セロトニン」の調節に、ビタミンDが関わっているため。うつ症状や不安障害など、メンタルの改善にもビタミンDは効果をもたらしてくれます。

また、免疫力をアップさせ、アレルギー症状を改善する効果もあります。風邪を引きやすい人は、ビタミンDが不足していないかを見直しましょう。

不足するとうつ病リスクが高まる

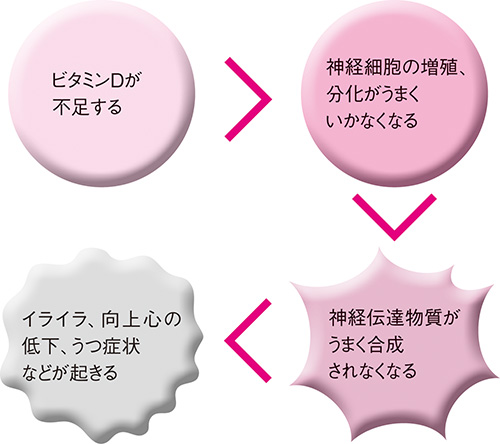

ビタミンDは脳のなかで神経細胞の保護をして、増殖、分化をさせます。

そのため、不足すると神経細胞の活動がうまくいかず、神経伝達物質などもうまく合成されなくなり、イライラ、不眠、意欲の低下などのうつ症状を招きやすくなります。

ビタミンDは生活習慣病の予防やアレルギーの改善にも注目されている栄養素なのです。

こんな症状・習慣があったら要注意!

□日傘、帽子、日焼け止めが手放せない

□デスクワークが多い

□夜勤などによる夜型生活

□屋外で運動する習慣がない

□コレステロール値が低い

□免疫力が落ちたと感じる

□魚介類をあまり食べない

□骨密度が平均よりも低い

日照時間が少ない冬は、ビタミンDが不足しがちで、うつ病患者が増える地域もあります!

魚やきのこ類を意識して摂ろう!

ビタミンDを多く含む食材の筆頭は、魚やきのこ類です。

魚類はさけ、いわし、めかじき、かつおなどが、とくにビタミンDが豊富。ししゃもやしらすのように内臓ごと食べられる魚類やツナ缶もおすすめです。

きのこは生のものよりも天日干ししたほうが旨味もビタミンD量も格段に増えます。卵は黄身の部分にビタミンDが豊富。

また、妊娠中の女性はとくに意識して摂取しましょう。母体のビタミンDが不足すると、胎盤を通じて胎児に経由するビタミンDも不足するため、骨の発育に影響します。

おすすめ食材ベスト3

きのこは、天日干しにするとさらに含有量アップ!

食事&日光浴で皮膚からも吸収「手のひら浴」がおすすめ!

ビタミンDを効率良く摂取するためには、太陽の光とセットで考えると良いでしょう。ビタミンDが多く含まれている食材を選ぶのはもちろんのこと、きのこ類を食べるなら天日干しの乾燥きくらげ、干し椎茸を選ぶのがベスト。

また、皮膚から吸収できるビタミンなので、日光浴も効果的です。1日15分、日光を浴びて散歩するだけでもビタミンDは摂取できます。日焼けが気になる人は、手のひらを日光にあてる「手のひら浴」がおすすめ。

お助け栄養素脳を正常に働かせる「EPA・DHA」

魚に豊富な必須栄養素心の不調の予防に効果的

人の脳は、実は約60%が脂質でできています。また、脳の脂質の25%はDHAでできています。つまり、脂質は脳を正常に働かせるためには、欠かせない栄養素。

そのなかでも、青魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸であるEPAやDHAを摂取すると、うつ病など精神疾病の予防や改善に効果的です。

こんな症状・習慣があったら要注意!

□市販のケーキやクッキーをよく食べる

□魚料理が苦手

□アレルギーがある

□痛み止めをよく使う

□物忘れが激しい

□どちらかといえば肥満体型

お刺身がベスト、さば缶もOK!

EPA、DHAはともに魚に多く含まれる脂肪酸です。生で食べるお刺身が最も効率良くEPAやDHAを摂れますが、焼き魚や揚げ物でもしっかり摂取できるのでご安心を。

さばやいわしの缶詰もおすすめ。缶汁にはDHAなどが豊富に含まれています。DHAは体内でEPAから変換もされますが、変換率は低いためDHA自体も意識的に摂取しましょう。

おすすめ食材ベスト3

脂の乗った旬の青魚を食べよう!

お助け栄養素脳の酸化を防ぐ「ビタミンC」

美容&老化防止はもちろん、脳と心にも効くビタミンC

抗酸化力が高いビタミンCは、脳を構成するタンパク質が活性酸素によって酸化するのを防いでくれます。

また、ストレスに対抗するホルモンは副腎という小さな臓器でつくられるのですが、ここでもビタミンCが重要な働きを担っています。ビタミンCは人間の体内ではつくられないので、食べ物でしっかり摂るようにしましょう。

こんな症状・習慣があったら要注意!

□朝食はパンとコーヒーが定番

□野菜が嫌い、果物も食べなくなった

□肌にハリがない、シミやソバカスがある

□毛細血管が破れやすい

□ストレスをため込んでいる

□ダイエットしてもやせにくい

野菜や果物は毎日食べて

野菜であれば菜の花、ブロッコリー、パプリカ、カボチャ、ジャガイモなどに多く含まれています。

果物はキウイ、カキ、アセロラが含有量高め。1日1個のフルーツを食べるだけでもビタミンCの補給になります。デザートを選ぶなら、スイーツよりもフレッシュな果物を。旬のものが、栄養価が高いのでおすすめです。

おすすめ食材ベスト3

果糖たっぷりのジュースはおすすめしないよ

お助け栄養素脳の働きを整える「ビタミンE」

活性酸素の攻撃から体を守る抗酸化ビタミン

ビタミンEはホルモンをつくり、その調子を整える役割があります。

脳内神経伝達物質は別名「脳内ホルモン」と呼ばれます。それほど脳はホルモンの影響を受けやすいので、ビタミンEによって脳の働きも整うのです。

また、その抗酸化力(老化や生活習慣病などの原因になる活性酸素の攻撃から体を守る働き)も見逃せません。

こんな症状・習慣があったら要注意!

□冷え性がひどい

□頭痛に悩まされている

□肩こりが慢性化している

□シミやシワができやすくなった

□更年期障害の症状がある

□生理周期が乱れがち

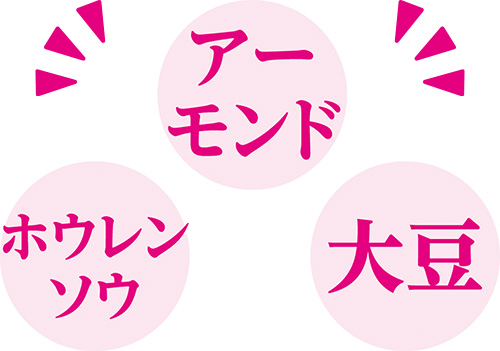

おやつにナッツ。野菜、玄米にも豊富

ビタミンEはアーモンドや落花生などのナッツ類、ホウレンソウやブロッコリーなどの緑黄色野菜、大豆や玄米にも含まれています。

同じく抗酸化作用を持つビタミンCが多い食材と一緒に摂ると、効果アップが期待できます。脂溶性なので植物油で炒める調理法もおすすめです。

おすすめ食材ベスト3

ビタミンCと一緒に摂って効果アップだ!

お助け栄養素腸脳相関に欠かせない「食物繊維」

血糖値の急上昇を防ぎ腸と脳のネットワークを整える

食物繊維といえば、腸をきれいにするお掃除名人。一方で、腸と脳は迷走神経で繫がっているため、実は脳とも深い関わりがあります。

食物繊維の働きで急激な血糖値上昇が防止され、腸内環境が改善されると、腸内で脳の神経伝達物質のもとがスムーズに合成されます。脳の正常な働きは、食物繊維の活躍があってこそなのです。

こんな症状・習慣があったら要注意!

□肌荒れがひどい

□便が固くてコロコロしている

□下痢や便秘が慢性化している

□野菜や海藻をあまり食べない

□満腹感がない

□太りやすくなった

海藻・穀類・野菜とあらゆる食品に豊富

食物繊維は植物性食品に多く含まれています。代表的なところでは昆布やわかめ、寒天などの海藻類が有名。玄米や胚芽米、麦飯も食物繊維が豊富です。

セロリやゴボウ、サツマイモなどの野菜、きのこ類全般、大豆などの豆類にも豊富ですので、毎日できるだけ多く摂取しましょう。

おすすめ食材ベスト3

不溶性と水溶性、どちらも意識して摂ろう!

▼こちらの記事もお読みください

https://tokusengai.com/_ct/17402740

※この記事は書籍『疲れた心がラクになる食べ方大全』(永岡書店)から一部を抜粋・加筆して掲載しています。知りたい情報の全文がコンパクトにまとまっています。詳しくは下記のリンクからご覧ください。