野菜をつくるときは、どの「科」なのかが重要になります。大まかな分けかたと、おもな野菜の「科」を知りましょう。【解説】加藤正明(東京都指導農業士)

執筆者のプロフィール

加藤正明(かとう・まさあき)

東京都練馬区農業体験農園「百匁の里」園主。東京都指導農業士。日本野菜ソムリエ協会ジュニア野菜ソムリエ。34歳まで民間企業に勤務したのち、家業の農業を継ぐ。2005年に「百匁の里」を開園、野菜づくりのノウハウからおいしい食べかたまで伝授している。野菜ソムリエ協会主催の第2回ベジタブルサミット枝豆部門で最高得点を得て入賞。NHK趣味の園芸「やさいの時間」では、番組開始時より栽培管理と講師を務める。著書に『加藤流 絶品野菜づくり』(万来舎)がある。

▼百匁の里(公式サイト)

▼やさいの時間(みんなの趣味の園芸)

▼専門分野と研究論文(CiNii)

本稿は『達人が教える!農家直伝 おいしい野菜づくり』(永岡書店)から一部を抜粋して掲載しています。

イラスト/小春あや、まんが・イラスト/上田惣子

野菜の種類と特徴

種類と科、栽培難易度を知って選ぶ

野菜の種類は、おおまかに以下のように分けられます。実を食べる果菜、葉や茎を食べる葉菜、地中の根などを食べる根菜、根や地下茎が肥大化したものを食べるイモ類です。

また、ウリ科、マメ科、アブラナ科など、植物学では「科」があり、科ごとに性質に特徴があります。ウリ類は温かな気候を好むなど、同じ科の野菜は育てかたにも共通点が多く、科を知っておくことは、栽培におおいに役立ちます。

野菜は、タネまき→子葉(双葉)が出る→本葉が出る→蕾がつく→花が咲く→実がなる、という順に育ちます。ですから、葉を収穫する葉菜は栽培期間が短く、実を収穫する果菜は長くなります。

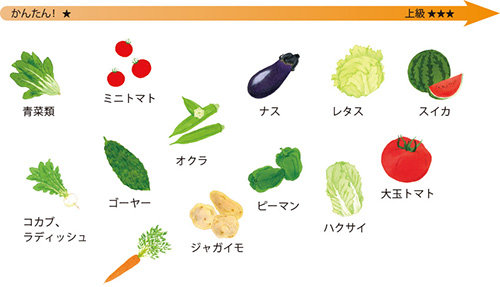

野菜の栽培難易度は、栽培期間とほぼ比例します。葉菜でも、若い葉を収穫するコマツナなどより、蕾を食べるブロッコリー、葉を結球させるレタスのほうが難易度は上。果菜も小さなミニトマトより、大きく甘く育てるスイカは手間ひまがかかり難易度が上がります。初心者の方は、まずは育てやすいものから始めてみるとよいでしょう。

果菜類

果実を収穫して食べる野菜。ナス科やウリ科など、温かい地方の原産が多い。

ナス科

トマト、ナス、ピーマン、パプリカ、シシトウ、トウガラシ

ウリ科

キュウリ、カボチャ、ゴーヤー、ズッキーニ、スイカ

アオイ科

オクラ

マメ科

エダマメ、ソラマメ、エンドウ、ラッカセイ

イネ科

トウモロコシ

バラ科

イチゴ

葉菜類

葉や茎を食べる野菜。ブロッコリーなど蕾を食べるものもある。

ヒユ科

ホウレンソウ

キク科

シュンギク、レタス、リーフレタス

セリ科

ミツバ、パクチー(コリアンダー)

シソ科

シソ、バジル

シナノキ科

モロヘイヤ

ヒルガオ科

クウシンサイ

ショウガ科

ミョウガ

アブラナ科

コマツナ、ミズナ、チンゲンサイ、ハクサイ

キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、メキャベツ

ヒガンバナ科

ニラ、ナガネギ、タマネギ、エシャレット、

ラッキョウ、ニンニク

根菜・イモ類

地下に育つ根や茎を食べる野菜。

アブラナ科

ダイコン、コカブ、ラディッシュ

セリ科

ニンジン

キク科

ゴボウ

ショウガ科

ショウガ

ナス科

ジャガイモ

ヒルガオ科

サツマイモ

サトイモ科

サトイモ

栽培難易度の目安

栽培期間が短いものほど簡単につくれ、実を大きくしたりするものは時間もかかり、管理の手間もかかります。

なお、本稿は『達人が教える!農家直伝 おいしい野菜づくり』(永岡書店)から一部を抜粋して掲載しています。詳しくは下記のリンクからご覧ください。

※(1)「野菜づくりを始めよう」の記事もご覧ください。