耳の下にある顎関節が痛くなったり、口が開かなくなったりする「顎関節症(がくかんせつしょう)」。顎関節症のほとんどは、あごを動かす筋肉の緊張やコリから起こるもので、そのメカニズムは腰痛など他の運動器の痛みと似ています。自然の経過や、セルフケアで改善することが多いこともわかっています。顎関節症の正体を正しく知ることが、不安を解消し、症状を改善することにつながります。【解説】島田淳(日本顎関節学会理事・歯科顎関節症専門医・指導医、歯学博士)

解説者のプロフィール

島田淳(しまだ・あつし)

日本顎関節学会理事、歯科顎関節症専門医・指導医、歯学博士、医療法人社団グリーンデンタルクリニック理事長。東京歯科大学非常勤講師、神奈川歯科大学付属病院特任教授。日本補綴歯科学会専門医・指導医、日本口腔顔面痛学会評議員、口腔顔面痛専門医・指導医、日本歯科心身医学会評議員。『歯医者に聞きたい 顎関節症がわかる本』(一般社団法人口腔保険協会)などの著書がある。

▼日本顎関節学会(公式サイト)

▼グリーンデンタルクリニック(https://www.green-dc0418.com/)(公式サイト)

▼専門分野と研究論文(CiNii)

取材・構成/狩生聖子

顎関節症ってどんな病気?

顎関節症は、「あご(顎関節)が痛む」「口が開かない」「あごを動かすと音がする」という3つの症状が特徴的な病気です。意外に知られていませんが、この病気は歯科が中心となって診療しています。気になる症状があれば、歯科に相談してください。

20~50代の女性に多い

「平成28 年歯科疾患実態調査」をもとに、顎関節になんらかの症状が見られる患者数を推定すると、約1900 万人にも上ります。20~50代の女性に多い症状であることもわかっています。女性に多い理由として、女性ホルモンであるエストロゲンの影響が考えられています。また、筋線維や関節のやわらかさには男女差があり、よりやわらかい女性の方が、顎関節症を引き起こしやすい可能性があるといわれています。さらに、健康意識の差から、女性の方が医療機関を受診する機会が多いことも影響していると推察されます。

顎関節症の原因は?

顎関節症の症状の主な原因は、あごの動きに関連する筋肉の使いすぎや緊張です。

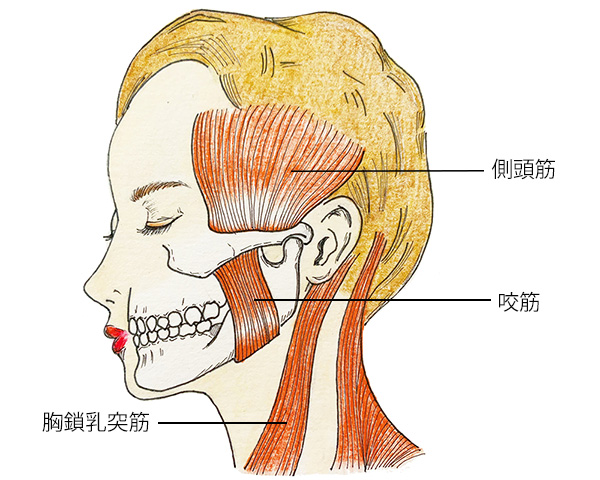

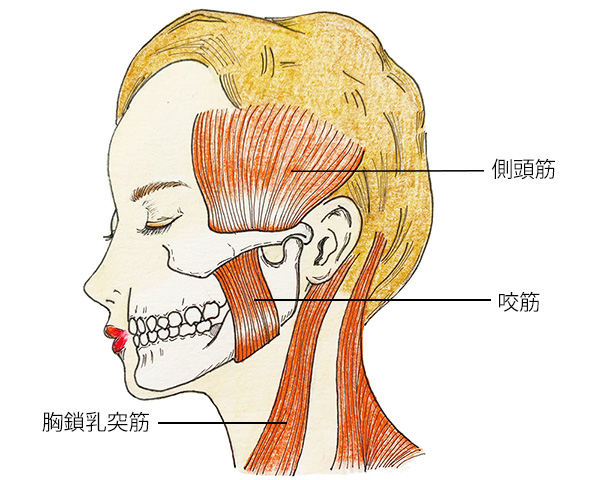

あごを動かす筋肉には、主に下顎に付着する大きな筋肉(咬筋・こうきん)、頭の横の筋肉(側頭筋)、耳の後ろから鎖骨に伸びている筋肉(胸鎖乳突筋)があります。これらの筋肉が、使いすぎや緊張によって血流悪化に陥ると、コリや痛みを生じます。いわゆる筋肉痛の状態です。あごを動かしたときに痛むのは、筋肉痛と考えれば当然といえます。

筋肉のコリや緊張により痛みが起こる。

顎関節症はストレスによって悪化しやすい

顎関節症は、こうした筋肉のコリや緊張にいくつかの危険因子が積み重なることで、より発症しやすくなると考えられています。

危険因子の一つに、顎関節の靭帯の損傷や関節のズレ、骨の変形などが挙げられます。ただし、関節のズレや骨の変形があっても、痛みが出るとは限りません。こうした点においても、顎関節症は腰痛と似ています。

また、もう一つ注目されている危険因子が、ストレスです。顎関節症の痛みは、ストレスによって悪化しやすいことがわかっています。

ストレスがかかると、交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、交感神経が過剰に働きます。この結果、血管が収縮し、血流が悪化して痛みが起こりやすくなります。加えて、ストレスにさらされると、無意識に歯を食いしばることが増えます。あごの筋肉や関節に負担がかかることによっても、痛みが起こりやすくなるのです。

口が開かない「開口障害」とは

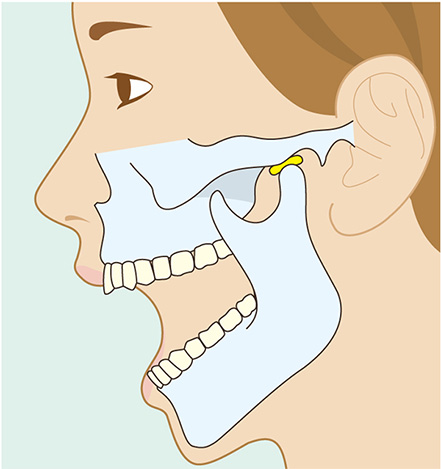

顎関節症の症状の一つに、口が開かない「開口障害」があります。これは、顎関節を構成する「関節円板」という組織が関与しています。顎関節の上下の骨の間にある関節円板は、クッションの役割をしています。関節がなめらかに動くようにしたり、かみしめや咀嚼の衝撃を和らげたりしているのです。

関節円板は、下あごと上あごの間にある。

口を開けると、関節円板は下あごの骨といっしょに前へに移動します。

関節円盤は、顎関節の動きに合わせて移動する。

関節円板が本来の位置からズレたり、スムーズに移動できなかったりすると、口を開けようとしたときに引っかかり、顎関節の動きを妨げます。これが開口障害です。

実を言うと、関節円板のズレは多くの人に起こっている現象で、ズレていても、あごの動きがスムーズであれば問題がないことがわかっています。また、口を開けるとき「カックン」という関節音がする人もいるでしょう。これは、ズレた関節円板が本来の位置に戻る音です。音だけで痛みがなければ問題はなく、治療の必要はありません。

ほとんどはセルフケアで改善

以上のような理由から、顎関節症では、あごや歯を削るなどして構造に影響を及ぼすような、外科的治療法はまず用いられません。この病気のほとんどは、あごの筋肉の血流や関節の動きをよくするセルフケアで、改善することがわかっています。さらにいえば、歯科を受診せずとも1週間くらいでよくなるケースも多いのです。

一方で、ストレスの影響が強い人や、痛みにとても敏感な人、または緊張型頭痛や自律神経失調症、過敏性腸症候群や線維筋痛症、精神疾患など、他の病気を併せ持っている患者さんは、一般の歯科では対応が難しい場合もあります。そうした方々は、顎関節症の専門医に相談することをお勧めします。

顎関節症を起こす「引き金」となる習慣

同じようにあごの筋肉に負担がかかっていても、顎関節症の症状が出る人と出ない人がいます。体の対応力には差があるので、顎関節症の場合も、各人の許容範囲を超えたときに発症すると考えられます。このため、根本的な治療は、発症の「引き金」となる問題を見つけ出して改善し、許容範囲を超えないようコントロールすること、つまりセルフケアの指導になります。ここでは、顎関節症の引き金となる生活習慣と、その対策について解説します。

睡眠中の歯ぎしり、食いしばり

顎関節症の患者さんは、朝に症状が強くなる人と、夕方から夜にかけて症状が強くなる人の2パターンに分かれます。

前者の場合、一番に考えられるのは睡眠時の歯ぎしりや食いしばりです。これらの習慣が続くと顎関節の筋肉に負担がかかり、関節円板のズレも起こりやすくなると考えられています。このような人には、夜だけ装着するタイプのスプリント(マウスピースに似た装置)が有効です。また最近、口呼吸で睡眠することが、顎関節症と関係していることもわかってきました。口呼吸の人は、就寝時に口にテープを貼るなどして口を閉じておくことが奏功するケースもあります。

医療用テープ(サージカルテープや絆創膏など)を、唇の中央に1本貼って寝る。

昼間の食いしばり

私たちは通常、口を閉じているとき、上下の歯は接触していません。1日のうち、上下の歯が接触している時間はわずか20分程度といわれています(世界的に複数の報告がありますが、ほぼ共通した数字です)。

上下の歯を接触させる癖のことを、歯科の世界では「TCH(Tooth Contacting Habit)」と言います。TCHを持つ人のなかでは、歯の接触時間が1日数時間以上というケースも珍しくありません。仕事中やスマートフォンに見入っているときなど、何かに集中していると、歯を食いしばりやすいことが知られています。特にスマホは、前傾姿勢になってあごが下がるのでTCHになりやすく、注意が必要です。THCがある人には、癖を治すための生活指導が行われます。

TCHを改善する方法の一つに、「貼り紙法」があります。日常生活で目につくところ10ヵ所以上に、「歯を離す」と書いた紙を貼ります。それを見たときに、「一度ぐっと噛みしめたのち、肩の力を抜くと同時に歯を離す」という一連の動作を行うものです。10ヵ所以上に貼るので、頻繁にこの動作を行うことになり、TCHの改善につながります。

また、パソコン等で集中して仕事をするときに、梅干しの種をしゃぶるのもおすすめです。無意識のくいしばりを防止できます。もしくは、ガムを噛んで柔らかくした後、舌の上で転がし、丸くするのを続ける「ガム転がし」も患者さんによく勧めます。食いしばりを防ぎつつ、あごを動かすことで筋肉の血流がよくなり、あごの痛みも取れやすくなります。

うつぶせ寝、高すぎる枕

うつぶせや横向きの姿勢で寝ると、顎関節が常に寝具に押し当てられて負担がかかります。また、枕が高すぎると前傾姿勢になるため、食いしばりが起こりやすくなることがわかっています。仰向けで眠ることを心がけ、前傾姿勢にならない高さの枕を選びましょう。

舌の力が弱い

舌は本来、上あごにべったりとついているのが正しいポジションです。舌は筋肉の塊であり、このポジションによって、あごを安定させているともいえます。舌の力が弱いと上あごにつけられなくなって下に落ち、上下の歯が接触しやすくなります。また、舌の力が弱いと、口呼吸や睡眠時無呼吸が起こりやすいこともわかってきています。

舌の力をつけるには、まず、正しい舌の位置を常に意識する癖をつけましょう。唇を軽く閉じ、舌に力を入れてつばを飲み込んでみてください。舌全体が上あごにぴったりつくと思います。本来、ここが舌の正しい位置です。舌の力が弱ってくると、舌が前に落ちてきて歯に当たり、あごが不安定になって食いしばりやすくなります。普段から、舌の位置を上あごにぴったりつけるように意識してください。

歯科のMFT(口腔筋機能訓練)にも取り入れられている、「タングアップ」という舌の体操があります。正しい舌の位置を維持した状態で、舌全体を上あごにくっつけては離す、という動作を行い、「タン」と音が出るように鳴らします。慣れてきたら、「タン、タン、タン」と繰り返し鳴らしてみましょう。

噛み方の偏り

手に利き腕があるように、食べ物を噛むときにも「利き噛み」があります。顎関節症の患者さんに聞くと、よく使う方のあごに症状が出ていることが少なくありません。そのため、できるだけ左右の歯をバランスよく使って食べるように指導します。

あくび

無防備なクシャミでぎっくり腰になるのと同じように、いきなりあくびをすると顎関節を痛めることがあります。そういう方には、あくびをするときは下を向くようにアドバイスします。下を向くと、口が大きく開かないので、顎関節への衝撃を軽減できるのです。

頬杖や前かがみの姿勢

頬杖をついたり、背中を丸めたり、首を突き出したりと、顎関節に負担がかかる姿勢が癖になっていると、症状が引き起こされることがあります。長い時間、あごに負担がかかる姿勢を続けると、顎関節がズレるだけでなく、骨が変形することがあるので注意が必要です。

「頬杖をついてスマホ」は顎関節に負担をかける。

寒い気候、低い室温

寒い場所に身を置いたとき、体がこわばったり、無意識に歯を食いしばったりする経験は、皆さんもお持ちではないでしょうか。食いしばりが顎関節に負担をかけるのは言うまでもありません。また、体が冷えると血流が悪くなって筋肉や関節がかたくなり、顎関節症の症状が悪化しやすくなります。四季を通じて、体を冷やさないようにしましょう。

楽器演奏やスポーツの影響

管楽器など演奏は、過度になると顎関節や筋肉に負担をかけ、顎関節症を引き起こしやすくなると言われています。楽器演奏もスポーツと同様、健康を阻害しない練習計画を立てることが推奨されます。

また、コンタクトスポーツ(競技者間の接触のある競技)の中には、歯を守るためにマウスガードが義務化されているものがあります。歯を守るということ自体はよいのですが、かみ合わせや口の形に合っていないマウスガードによって、顎関節症の症状を引き起こすケースも見られます。マウスガードは歯科できちんと型を取って作り、出来上がったらかみ合わせもチェックしてもらいましょう。

歯科受診のタイミング

「顎関節が痛い」という症状が出たら、まずは落ち着いて様子を見ましょう。

本稿の冒頭で「顎関節症は腰痛に似ている」と言いました。ぎっくり腰になって痛みが強いときは、安静にするでしょう。同じように、顎関節症も急性期は安静にすることがポイントです。やわらかい物を食べ、あごを休めましょう。温かいタオルを痛い部分に当てる、または、痛いところを軽く押してさするようなマッサージが効果的なこともあります。

1週間経っても痛みが解消しない場合は、歯科を受診してください。1週間経たなくても、心配なら歯科に相談してかまいません。

なお、「痛みはないけれど、急に口が開かなくなった」というときは、関節円板が引っかかっている可能性があります。自分であごを左右前後に動かすと、元に戻ることがあります。やってみても効果がなかったら、歯科を受診してください。飲食ができないほど口が開かない場合は生活に支障が出るので、早めに歯科に行ってください。

じっとしていても痛い場合や、あごや顔が腫れている場合は、顎関節症ではなく別の病気の可能性があります。すぐ歯科を受診してください。

顎関節症の治療

次に、私たち専門医がどのように診断・治療を進めていくのかについてお話しします。

診断のために詳しいカウンセリングを行う

初診で一番大事なのは、本当に顎関節症なのかどうかを見極めることです。顎関節症に似た他の病気(歯髄炎や歯周病、親知らずによる炎症のほか、目や鼻の病気、三叉神経痛など神経の病気、頭痛や精神疾患、など、さまざまな病気の可能性がある)との鑑別を行います。

そのために、問診とは別に、詳しくカウンセリングを行います。歯を含めた、あご全体のレントゲン撮影をすることも大事です。

顎関節症は、危険因子や引き金となる問題が、患者さんによって違います。治療を含めた生活指導は、そうした個々の問題によっても変わってくるのです。カウンセリングでは、患者さんの体の状態や仕事、寝るときの姿勢、歯ぎしりや食いしばりの自覚、ストレスなどについても、詳しく伺います。

かみ合わせ治療は必要か?

顎関節症というと、「かみ合わせ治療」をイメージする人は多いと思います。しかし、多くの場合、歯を削ってかみ合わせをよくするような、後戻りのできない治療は必要ではありません。

それどころか、かみ合わせ治療によって、かえって症状が悪化するケースもあるのです。

顎関節症は、顎関節と筋肉の問題で生じることは、すでに説明しました。このため、顎関節症を発症すると、関節のズレや筋肉の緊張によってあごの位置が変わり、かみ合わせが悪くなることがあります。ただし、顎関節症が改善すると、あごの位置は戻り、かみ合わせもよくなります。

つまり、一時的にあごがズレた状態でかみ合わせの治療を行うと、ズレが大きくなり、さらに症状が悪化することがあります。

アメリカでは、あごの手術やかみ合わせ治療のトラブルによる訴訟が増えました。そのため、2012年に、歯をいじることの危険性について、権威ある歯科学会が「基本声明」を出し、歯科医師に注意を喚起しました。

日本でも2010年、専門家の学術団体である日本顎関節学会がエビデンス(科学的根拠)を元に、一般歯科医師向けの治療指針となる「ガイドライン」を作成。その後、更新しながら適切な顎関節症の治療の普及に努めています。

本稿も、このガイドラインの内容をベースにしています。初診で、かみ合わせ治療を提案された場合は、「少し考えたい」と治療を保留にし、他の歯科医師にセカンドオピニオンを求めることをお勧めします。

血流と顎関節の機能が改善するメニューを指導

エビデンスに基づく顎関節症の治療の基本は、患者さんご自身の生活の見直し(セルフコントロール)と、理学療法(物理療法と運動療法)です。痛みが強い場合は、痛み止めなどを処方します。

なお、物理療法と運動療法は、血流がよくなり、顎関節の運動機能が改善するようなメニューを、歯科医師が指導します。その場で症状が一気に改善することもあります。

物理療法は、機械などを用いて患部を温めたり刺激したりして血流を促進し、痛みや運動機能の改善を図ります。主に、低周波治療器による電気刺激法やレーザーを使った治療になります。保険適応がないものもあります。

運動療法は、歯科医師の手によるマッサージやストレッチです。あごの筋肉や関節の運動機能をよくするために行います。関節円板のズレを治す運動療法もあります。歯科医師自身が患者さんに施術するほか、セルフケアの指導も行います。セルフケアの代表的なものが、マッサージと体操です。セルフケアは決して無理をせず、歯科医師に正しいやり方を指導してもらってから、行うようにしましょう。

【あごの筋肉のマッサージ】

(1)ほおの筋肉(咬筋)を、指の腹でほぐす。

(2)頭の横の筋肉(側頭筋)を、指の腹でほぐす。

(3)首の横の筋肉(胸鎖乳突筋)を、指でつまんでほぐす。

*コリのあるところに手指を当て、少し痛みを感じるくらいの力で、筋肉を伸ばすように圧迫する。

*入浴時などに4~5分行う。

【あいうべ体操】

「あー、いー、うー、べー」という口の動作を、大げさなくらい、筋肉と関節を目いっぱい使って、順番に行っていきます。声は出さなくても大丈夫です。

(1)「あー」と口を大きく開く。

(2)「いー」と口を大きく横に広げる。

(3)「うー」と口を強く前に突き出す。

(4)「べー」と舌を大きく突き出し下に伸ばす。

(1)~(4)を1セットとして、朝食後、昼食後、夕食後、入浴時にそれぞれ5セット程度ずつ、毎日行います。

「痛くて口も開かないのに、マッサージや体操をして大丈夫?」と思うかもしれませんが、問題ありません。顎関節症で安静にすべきなのは急性期だけ。症状がある程度落ち着いたら、積極的に動かすことが大切です。逆に、怖がって動かさないと、筋肉がさらに萎縮してかたくなり、治りが遅くなります。痛みが慢性化した患者さんに話を聞くと、「痛くなるのが怖くて口を開けられない」「大事を取って口を動かさないようにしている」という方が少なくありません。安静にし過ぎるのは、逆効果です。

歯ぎしりが原因の場合はスプリントを検討

就寝時の歯ぎしりやくいしばりによって顎関節症の症状が起こっている場合は、スプリント(マウスピース様装置)療法を検討します。スプリントを装着することで上下の歯どうしが接触しなくなるため、あごにかかる負担が軽くなります。スプリントは、軟らかい素材とかたい素材がありますが、通常は硬い材料を使います。

内視鏡治療や心療内科との連携も

こうした保存治療でよくならない場合は、MRIやCTなどで、あごの内部構造や顎関節円板、血管、軟組織の状況を撮影し、さらに原因を探っていきます。関節内の炎症がわかれば薬を注射して関節の中を洗浄したり、関節の癒着があったら内視鏡を見ながら剥がす治療を考えたりします。また、ストレスの影響が強い顎関節症の場合は、心療内科の医師と連携した治療が効果的です。

まとめ

顎関節症は通常、一般の歯科医院で対応できます。ただ顎関節症については、得意な歯科医師と、そうでない歯科医師がいるというのが実情です。症状がなかなか改善しない場合や、今回ご紹介した学会のガイドラインとは大きく異なる治療を提案された場合は、あらためて、顎関節症に詳しい歯科を受診するのがよいでしょう。日本顎関節学会のホームページでは、全国の専門医を調べられるとともに、一般のかた向けに顎関節症の情報を提供しています。ぜひ、参考にしていただき、1人でも多くの人が顎関節症の症状から解放されることを願っています。