親にとっては子孫に大切に受け継いでほしいと思っている先祖伝来のお墓。しかし子どもにとっては、責任を感じ、コストのかかる負の遺産になりかねないものです。今後については、生前によく話し合っておきましょう。人気テレビ番組のコメンテーターとして活躍する弁護士の住田裕子さんに、近年急増中の「シニア世代の法律トラブル」について解説をしていただきました。

執筆者のプロフィール

住田裕子(すみた・ひろこ)

弁護士(第一東京弁護士会)。東京大学法学部卒業。東京地検検事に任官後、各地の地検検事、法務省民事局付(民法等改正)、訟務局付、法務大臣秘書官、司法研修所教官等を経て、弁護士登録。関東弁護士会連合会法教育委員会委員長、獨協大学特任教授、銀行取締役、株式会社監査役等を歴任。現在、内閣府・総務省・防衛省等の審議会会長等。NPO法人長寿安心会代表理事。

本稿は『シニア六法』(KADOKAWA)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。

相続トラブル お墓を受け継ぐ人がいない

【事例】

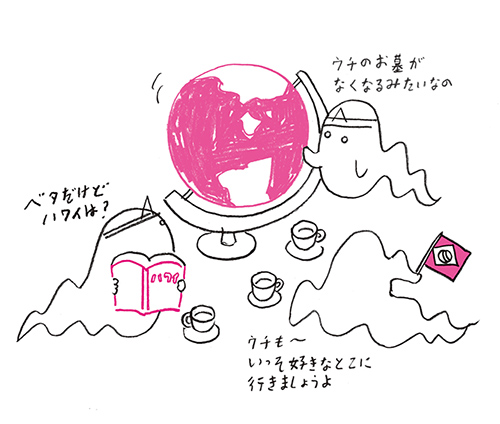

親の葬儀を済ませて納骨し、法事も無事終了してほっとしたところで、お墓をこれから誰が守っていくのか、が議論になりました。長男は、いまさら長男だからといってもお墓は遠すぎる。長女は、自分の夫の家の墓もあるので無理。地元に住んでいる次女は、結婚して苗字が変わっているのに、なぜ実家のお墓を守ったりお寺さんやお墓の周辺の親族とのつきあいをしたりしないといけないの? と、それぞれの言い分はまさにそのとおりです。決着のめどがつきません。

この条文

▼民法 第897条(祭祀に関する権利の承継)

第1項 系譜、祭具および墳墓の所有権は、前条の規定(相続の規定)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

第2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

お墓は遺産ではなく祭祀財産

親にとっては子孫に大切に受け継いでほしいと思っている先祖伝来のお墓。しかし子どもにとっては、責任を感じ、コストのかかる負の遺産になりかねないものです。今後については、生前によく話し合っておきましょう。家系図、仏具、位牌などもお墓と同様、神仏や祖先を祭るためのものであるので、祭祀財産とされます。相続の法律が適用されず、相続財産には入りません。したがって、金製品など高価格のものであっても、祭祀財産と認められる限り、相続税の対象になりません。また、亡くなった人のお骨やご遺体も、祭祀と同様に祭るものとされています。

祭祀を受け継ぐ人の決め方

亡くなった人が指定している場合はその指定された人ですが、一般には、その地域の慣習に従います。決まらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決められます。これまで慣習上、氏・姓を同じくする長男というケースが多かったでしょう。しかし、子どもの数の減少や長男が遠距離の地にいるなどの場合も多いため、現在は、婚姻して氏・姓が変わった娘や近くにいる子どもになることが増えています。

受け継ぐと、お墓を維持し守るための費用、寺院への御布施、法事の際の親族を呼び寄せての儀式・会食費用など、手間だけでなく費用も相応にかかるため、祭祀の承継を嫌がる場合も多くみられます。

家庭裁判所での決定基準としては、次の裁判例が参考になるでしょう。

「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情(例えば利害関係人全員の生活状況および意見等)を総合して判断すべきであるが、祖先の祭祀は今日もはや義務ではなく、死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから、被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち、他方、被相続人から見れば、同人が生存していたのであれば、おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である」(東京高等裁判所平成18年4月19日)

第三、第四の選択肢を検討する

被相続人が亡くなってから、遺族が相続財産だけでなく、祭祀をめぐる取り合い、または押し付け合いをするという情けない事態は避けたいものです。そのためにも、遺言で承継者を指定しておき、指定された人には、費用がかかることを前提として遺産を多くした内容の遺言を残したり、生前贈与や生命保険金などで別途の資金手当てをしたりして、祭祀をするうえでの負担軽減を図り、家族の納得を得ておくことが重要でしょう。

また、どの子どもも敬遠するようなら、いっそのこと、自分の代で終わらせる「墓じまい」も選択肢として考えられます。まさに、終活の一環として、元気なうちに話し合って決断しておくべき大仕事といえるでしょう。

なお、本稿は『シニア六法』(KADOKAWA)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。詳しくは下記のリンクからご覧ください。

※(5)「【裁判で熟年離婚】モラハラ夫と離婚したい(離婚の基本と手続き)」の記事もご覧ください。

弁護士に相続を任せるメリットは?依頼した方が良いケースや費用、司法書士との違いとは?|カケコム(事業対象:法律 事務所:東京都港区六本木5-9-20)