パソコン(PC)を長く使っていると動作がだんだんと遅くなり、イライラさせられることが増えてくる。そんなときはまず遅くなった原因を調べ、それを改善する対処法を試してみよう。PCを修理に出したり買い替えたり、初期化したりするのはそれからでも遅くはない。それにうまくいけば意外とあっさり「軽く」「速く」なるかもしれない。今回はWindows10のほか、最新OSの「Windows11」にも対応したテクニックを紹介する。

※最終更新:2025年2月14日

- 対処法(1) 起動ドライブをクリーニングする

- 対処法(2) メモリー増設不要でパソコン起動を短縮化

- 対処法(3) 起動が遅い理由はスタートアップアプリかも?

- 対処法(4) 視覚効果の無効化でイライラを解消する

- 対処法(5) ファイル検索を高速化する

- 対処法(6) 自動メンテナンスのバックグラウンド動作を停止する

- 対処法(7) メモリーを圧迫する重いアプリを特定&削除する

- 対処法(8) エクスプローラーのレスポンスを改善する

- 対処法(9) 電源オプションのカスタマイズでパフォーマンスを改善する

- 対処法(10) ハードウェアトラブルの原因を特定する

- 対処法(11) ストレージの寿命をチェックする

- 対処法(12) ウイルス駆除を実行する

- 対処法(13) Windowsアップデートを適用する

- まとめ

対処法(1) 起動ドライブをクリーニングする

▶対応OS:11/10

パソコンの動作が不安定な場合は、起動ドライブの空き容量が逼迫している可能性がある。ファイルを別のドライブに移動したり、不要なアプリを削除したりして空き容量を確保しよう。

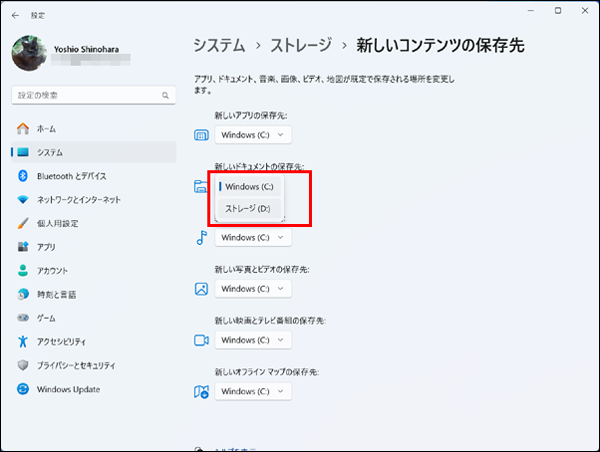

例えば、10の場合、既定のファイル保存場所を「設定」→「ストレージ」→「新しいコンテンツの保存先を変更する」から変更できる。「ドキュメント」などの保存先を起動ドライブとは別のストレージに設定しておけば、起動ドライブにファイルを溜め込むも少なくなるはずだ。

次に、試してほしいのが「アプリの削除」と「ディスククリーンアップ」。不要なアプリをアンインストールすれば、手っ取り早く空き容量が増やせるし、ディスククリーンアップなら不要なファイルを自動的に洗い出して、そのまま削除できる。

改善策-1 初期設定の保存先を変更

10は「設定」→「システム」→「ストレージ」→「新しいコンテンツの保存先を変更する」、11では「設定」→「システム」→「ストレージ」→「ストレージの詳細設定」→「新しいコンテンツの保存先」から「ドキュメント」や「アプリ」などの保存先を別のストレージに変更できる。

ただし、これまで保存したファイルは以前のフォルダーに残ったままなので、あとから新しい保存先に手動で移動する必要がある。

プルダウンメニューから起動ドライブ以外のストレージを選択しよう。

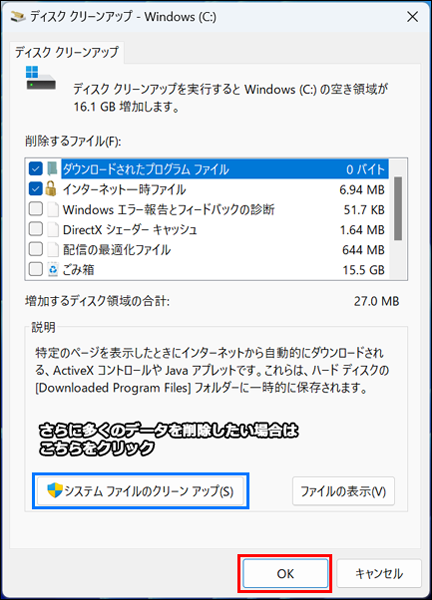

改善策-2 ディスククリーンアップ

「ディスククリーンアップ」を実行すれば、不要なファイルを自動的にリストアップして削除できる。ディスククリーンアップの使用方法は、10の場合、エクスプローラーで目的のドライブをクリックし、リボンの「ドライブツール」タブから「クリーンアップ」を起動すればOKだ。

一方。11はまずエクスプローラー右側のナビゲーションウィンドウから「PC」をクリック。次に目的のドライブをダブルクリックし、ツールバー右端にある「…」→「クリーンアップ」を実行すればいい。

「システムファイルのクリーンアップ」をクリックして開くと不要なWindowsアップデートファイルなど、さらに多くのデータを削除可能になる。ただし、パソコン環境によっては残しておいたほうがいいデータもあるので、要不要を見極めて自己責任で削除してほしい。

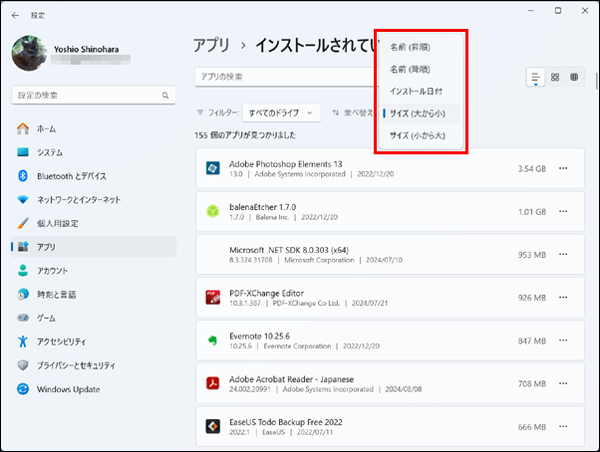

改善策-3 不要なアプリのアンインストール

アプリのアンインストールは、10は「設定」→「アプリ」→「アプリと機能」、11は「設定」→「アプリ」→「インストールされているアプリ」から行える。サイズが小さいアプリばかりを削除しても空き容量は大して確保できないので、リストを「サイズ順」に並び替えてなるべくサイズが大きいアプリから削除を検討したほうがいいだろう。

リストの並び順は「サイズ」のほか、「インストール日付」も利用できる。以前にインストールしたまま、ほとんど使っていないようなアプリも探しやすいはずだ。

対処法(2) メモリー増設不要でパソコン起動を短縮化

▶対応OS:11/10

Windowsの「高速スタートアップ」は、シャットダウン状態からのパソコン起動を高速化してくれる機能だ。高速スタートアップは初期状態で有効になっているが、電源オフからの起動が遅く感じるなら無効になっている可能性がある。パソコン設定を確認して、もし無効になっていたら有効化しよう。

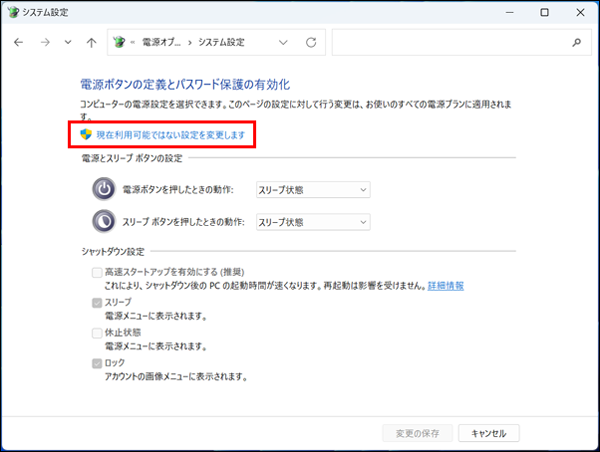

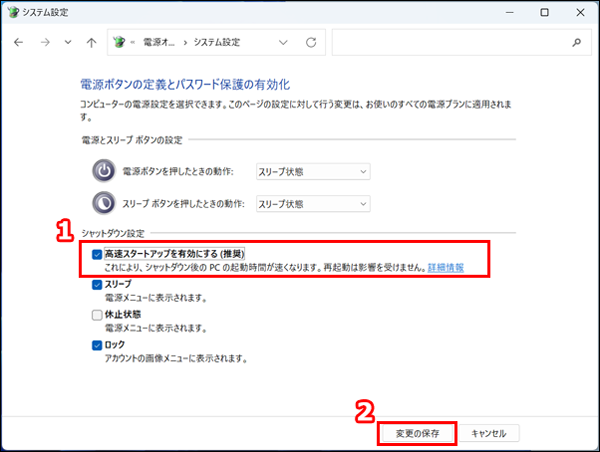

改善策 「高速スタートアップ」の有効化

高速スタートアップの設定は「コントロールパネル」から行える。10はスタートメニューの「Windowsシステムツール」、11はスタートメニューの「すべてのアプリ」→「Windowsツール」からそれぞれコントロールパネルを開くことが可能だ。

コントロールパネルを開いたら、「システムとセキュリティ」→「電源オプション」→「電源ボタンの動作を選択する」をクリック。次に、「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックし、シャットダウン設定の編集禁止を解除しよう。

初期状態では高速スタートアップの設定はグレーアウトで操作不可となっており変更することはできない。「現在利用可能ではない~」をクリックして設定変更を許可しよう。

「シャットダウン設定」の最上段にある「高速スタートアップを有効にする(推奨)」をチェックし、画面下部の「変更の保存」をクリックする。

高速スタートアップはシャットダウンからの起動のみ適用される。再起動は従来どおりの起動時間が掛かる。

対処法(3) 起動が遅い理由はスタートアップアプリかも?

▶対応OS:11/10

「スタートアップアプリ」とは、パソコン起動時に自動的に開始するアプリのこと。数が少ないうちは問題はないが増えすぎるとシステムに負荷が掛かりやすくなり、パソコンの起動時間を長引かせてしまうことがある。

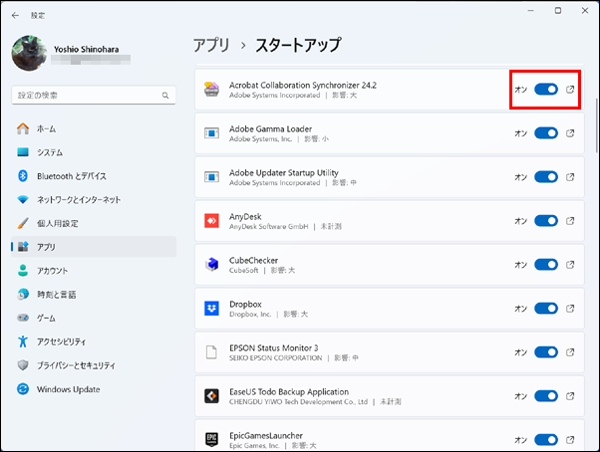

改善策-1 スタートアップアプリの数を減らす

10は「設定」→「アプリ」→「アプリと機能」→「スタートアップ」、11は「設定」→「アプリ」→「スタートアップ」を開く。

スタートアップアプリの制御はアプリ関連の設定から行える。

不要なアプリをリストから選んでスイッチをオフにする。この際、リストの並び順を「スタートアップへの負荷」に変更するなど、システムへの影響が大きいアプリから優先して無効化したほうがより大きな効果を見込めるだろう。

アプリによってはスタートアップを無効化すると、パソコンの動作に支障をきたす場合もある。なるべく問題がなさそうなアプリのスタートアップに限定して無効化するようにしよう。

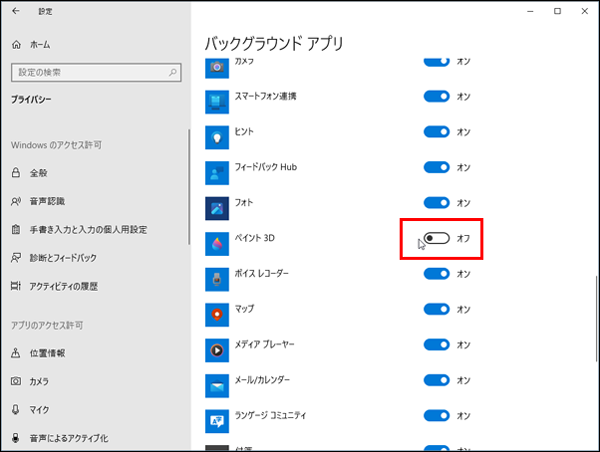

改善策-2 バックグラウンドアプリの無効化

Windowsでは、様々なアプリがバックグラウンドで実行されている。もし明らかに不要なアプリがある場合は、システムへの負荷を軽減するため無効化してしまうのも手だ。

10ではバックグランド動作の無効化は、設定の「プライバシー」→「バックグラウンドアプリ」から行える。使用頻度の低いアプリなど、問題なさそうなものから無効化しよう。

バックグラウンドの動作を停止させるとそのぶんパソコンの負荷が減るため、消費電力を減らせる場合もある。

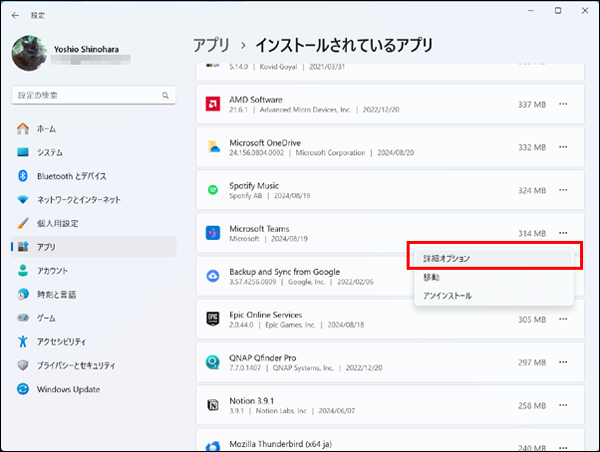

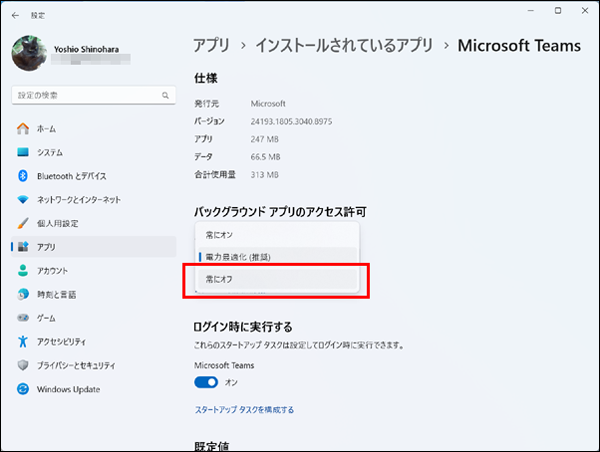

一方、11では設定の「アプリ」→「インストールされているアプリ」からバックグラウンド動作を制御可能だ。まずアプリ一覧の右端にある「…」→「詳細オプション」を表示しよう。

プルダウンメニューに「詳細オプション」が表示されるのは、バックグラウンド動作に対応したアプリのみ。バックグランド動作をしないアプリには表示されないので注意しよう。

あとは「バックグラウンドアプリのアクセス許可」を「常にオフ」にすれば、バックグラウンド動作が無効化される。

初期状態では、消費電力を考慮した「電力最適化(推奨)」が選択されている。

【コラム】 うっかり必要なデータを消してしまったときは?

大切なデータをうっかり削除してしまった際などに、元のファイルを復活できるのが「データ復元ソフト」だ。

こうしたデータ復元ソフトにはさまざまな製品があるが、ビギナーにも使いやすいのが、ワンダーシェアーソフトウェアの「Recoverit(リカバリット)」。データ復元に関する必須機能をもれなく備えているうえ、クラッシュしたパソコンからのデータ復元や、破損した動画ファイルの修復なども可能と便利な機能も多数搭載している。

データ復元ソフト「Recoverit(リカバリット)」

▼無料ダウンロードはこちら

有料版のほか、ゴミ箱からのデータ復元など、Recoveritの基本機能をすべて使える「無料版」も用意。復元可能なデータは合計100Mバイトまでとなるが、お試しで利用するには十分だろう。

対処法(4) 視覚効果の無効化でイライラを解消する

▶対応OS:11/10

Windowsにはウインドウの最大化や最小化を滑らかなアニメで表現したり、写真ファイルのアイコンをわかりやすいサムネイル画像で表示したりなど、目を引くエフェクト効果が多数用意されている。

ただし、こうした演出は見た目は華やかだが、システムに負荷を掛ける足かせにもなりやすい。パソコンのパフォーマンスを落としたくないなら、こうした視覚効果は無効化するのも手だ。

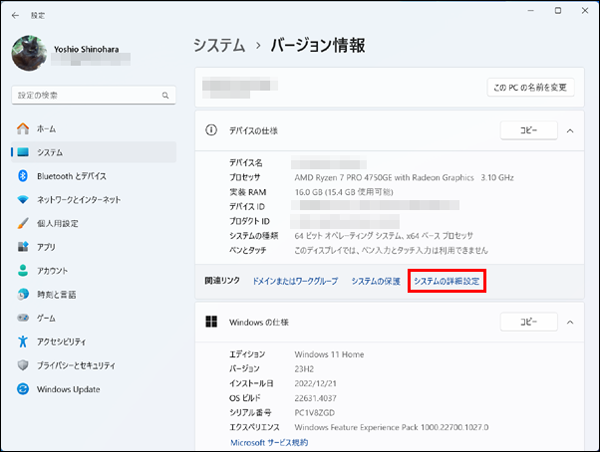

改善策 視覚効果を「パフォーマンス優先」にする

視覚効果の変更は「システムのプロパティ」から行える。10の場合は、「設定」→「システム」→「詳細情報」→「システムの詳細情報」、11は「設定」→「システム」→「バージョン情報」→「システムの詳細設定」から「システムのプロパティ」をそれぞれ表示可能だ。

「システムの詳細情報」は、スタートボタンの右クリックメニューにある「システム」からも表示可能だ。

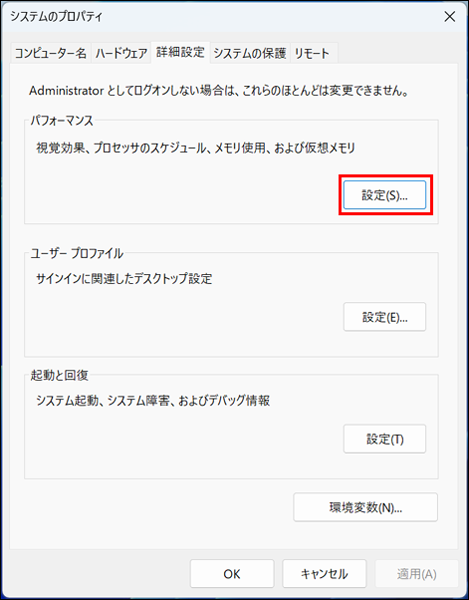

「システムのプロパティ」が開いたら、「パフォーマンス」項目の「設定」ボタンをクリック。

「システムのプロパティ」では、Windowsの各種システム設定を変更可能だ。ただし、安易に変更するとOSの動作に支障をきたす場合もあるので注意すること。

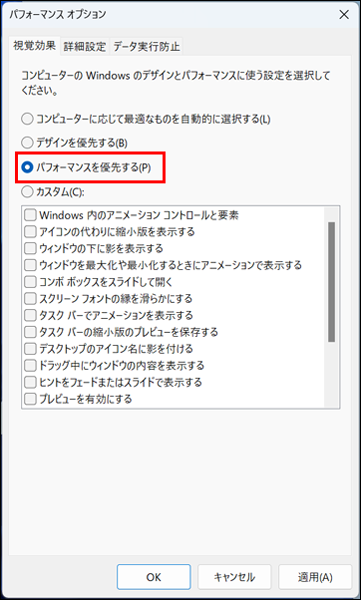

視覚効果から「パフォーマンスを優先する」を選んで、OKボタンをクリック。これでシステムに負荷を掛ける演出をまとめて無効化できる。

元の視覚効果に戻すには、「パフォーマンスを優先」から「コンピューターに応じて最適なものを自動的に選択する」に変更すればOKだ。

「カスタム」を選択すれば、無効化する視覚効果を自由に変更することも可能だ。

対処法(5) ファイル検索を高速化する

▶対応OS:11/10

ファイル検索が遅いときは「インデックスファイル」の設定を確認しよう。インデックスファイルはファイル検索時に索引のような役割を果たすデータであり、インデックスファイルの対象となるフォルダーが多いほど検索速度が向上する。

改善策 インデックスファイルの対象を拡大する

検索速度が遅いときは、設定からインデックスファイルを作成する対象フォルダーを拡張するといい。

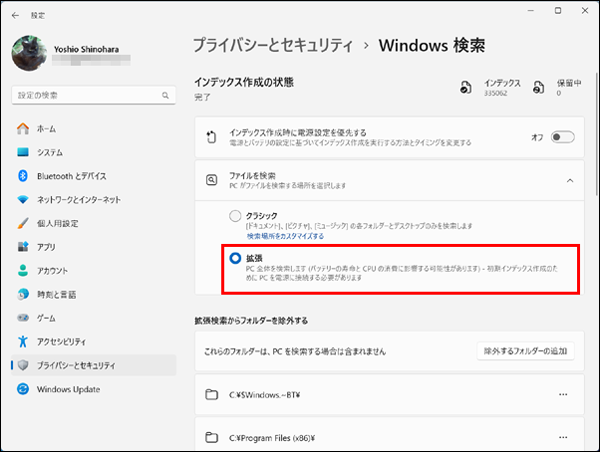

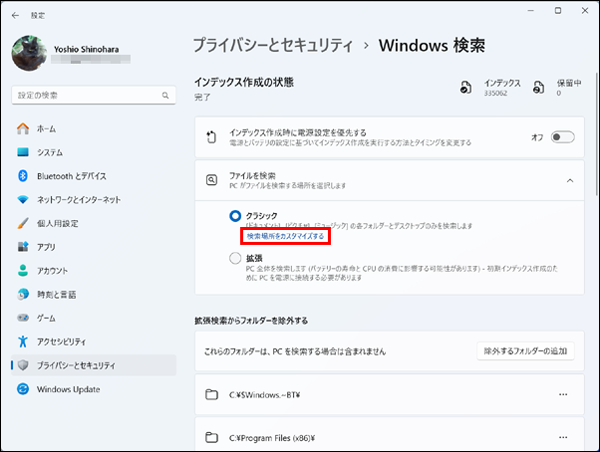

11の場合、インデックスの設定は「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「Windows検索」、10は「設定」→「検索」→「Windows検索」からそれぞれ行える。

インデックスファイルの設定先は、10と11とでは異なるので注意しよう。

インデックスの対象となるフォルダーは「クラシック」と「拡張」の2種類のモードから選択できる。

クラシックモードではデスクトップや個人用フォルダーなど利用頻度の高いフォルダーのみが対象だが、拡張モードはすべてのファイルがインデックス作成の対象となる。初期設定ではクラシックが選択されているが、検索が遅いと感じるときは拡張に変更するといいだろう。

拡張モードを選択した場合でも、下の「拡張検索からフォルダーを除外する」にあるフォルダーはインデックス作成の対象外となる。

ただし、注意したい点もある。それは拡張モードではインデックスファイル作成の対象フォルダーが増加するため、パソコンに負荷がかかりやすい。パソコンの動作が重くなったと感じるのなら「クラシック」に戻したほうが無難だろう。

パソコンに負荷をかけずに検索速度をなるべく短縮化したい場合は、クラシックモードでインデックスファイルの対象となるフォルダーを別途追加するという手もある。これならインデックスファイルの作成時の負荷は拡張モードより軽くなるはずだ。

「クラシック」モードの対象フォルダーは、同項目下にある「検索場所をカスタマイズする」から変更可能だ。

対処法(6) 自動メンテナンスのバックグラウンド動作を停止する

▶対応OS:11/10

「自動メンテナンス」は、バックグラウンドでシステムスキャンやソフトウェア更新などをしてくれる、いわばパソコンの見守り役だ。しかし、実行中はパソコンに負荷がかかるため、全体的な動作が重くなりやすい。パソコン作業を妨げられたくないときには、念のため自動メンテナンスを無効化しておいたほうがいいだろう。

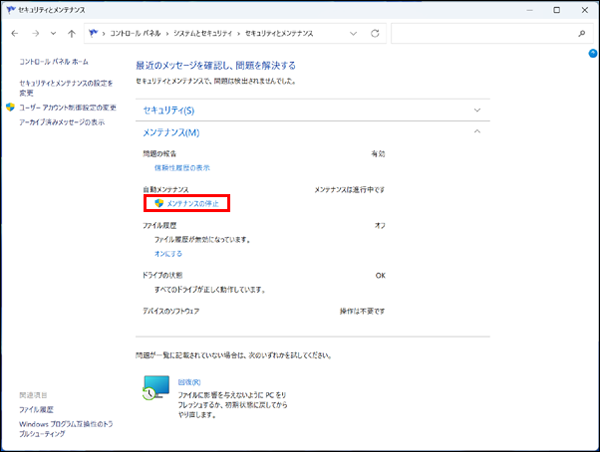

改善策-1 自動メンテナンスの停止方法

「自動メンテナンス」の設定は、「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「セキュリティとメンテナンス」から行える。

自動メンテナンスの実行中は、「メンテナンス」項目の「自動メンテナンス」に「メンテンナスは進行中です」と表示されている。中断する場合は「メンテナンスの停止」をクリックすればOKだ。

「自動メンテナンス」の項目に「メンテナンスの開始」と表示されている場合は、メンテナンスは実行されていないので操作の必要はない。

改善策-2 自動メンテナンスの開始時刻を変更する

自動メンテナンスのスケジュールは「自動メンテナンス」項目の「メンテナンス設定の変更」から行える。深夜や早朝に設定しておけばパソコン作業を妨げることもないだろう。

「メンテナンス設定の変更」をクリックすると別画面が開く。ここでメンテナンスを実行する時刻を設定しよう。

対処法(7) メモリーを圧迫する重いアプリを特定&削除する

▶対応OS:11/10

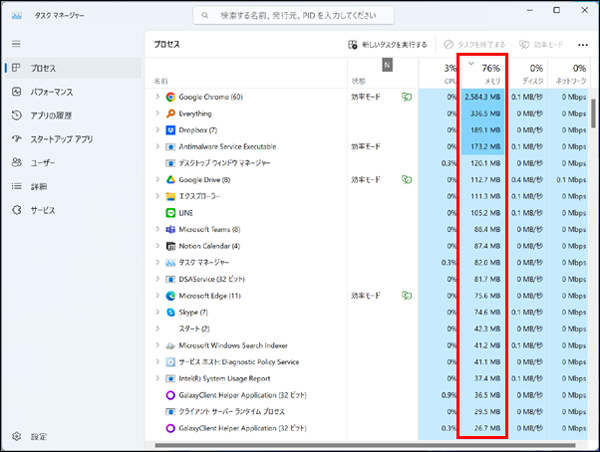

心当たりが特にないのにパソコンの操作が遅いときは、特定のアプリがメモリーの空き容量を圧迫している可能性が高い。そんな重いアプリは「タスクマネージャー」から探し出すのがベスト。タスクマネージャーの「プロセス」からは、起動中のアプリがどれだけメモリーを使用しているのか確認できる。

あとは念のため、作業中のファイルをいったん保存してから、重いアプリを終了させればメモリーの空き容量を増やすことができる。

改善策-1 メモリーの空き容量を増やす

ます「タスクマネージャー」をスタートボタンの右クリッメニュー、もしくは「CTRL+ALT+DELETE」キーから起動する。10の場合はタスクマネージャーが簡易表示で起動する場合があるが、その際は画面左下の「詳細」をクリックして詳細モードに切り替えること。

タスクマネージャーの「プロセス」画面では起動中のアプリが一覧表示されており、各アプリのメモリー使用量は「メモリ」の列から確認できる。メモリーを大量に消費しているアプリが特定できたら、そのアプリを通常の手順で終了させよう。もちろん、作業中のデータがある場合は終了前にファイルを保存するのをお忘れなく。

列最上段の「メモリ」をクリックすると、メモリーの使用量を昇順・降順で並び替えることが可能だ。

改善策-2 ブラウザーのタブを閉じる

ブラウザーのタブはメモリーを思いのほか消費する。不要なタブは早めに閉じておくほうが無難だ。

ブラウザーによってタブの閉じる方法は異なるが、大半はタブの右クリックメニュー→「タブを閉じる」や、タブ上の「×」ボタンで閉じられるはずだ。

対処法(8) エクスプローラーのレスポンスを改善する

▶対応OS:11/10

「エクスプローラー」ではビギナーでも使いやすいようにに、画像のサムネイルを表示してくれたり、ツールアイコンにマウスカーソルを重ねるとガイドを出してくれたりなど、さまざまな配慮が施されている。ただし、こうした機能は少なからずメモリーを消費する。レスポンスを重視するなら、思い切って無効化してしまおう。

改善策 「フォルダーオプション」の無効化

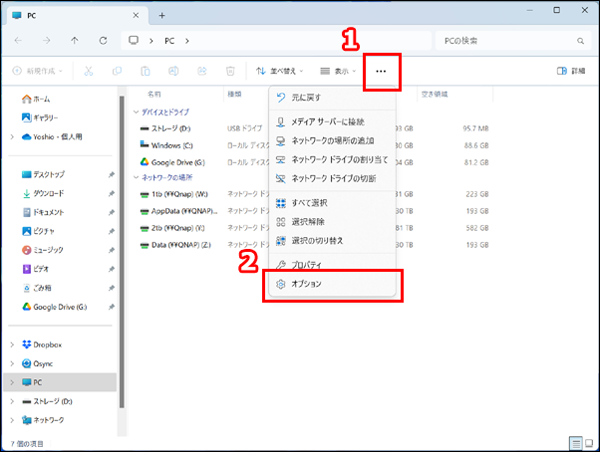

10はエクスプローラー上部のリボンから「表示」→「オプション」、11の場合は、エクスプローラーのツールバーから「…」→「オプション」をクリックする。

タスクバーの検索で「フォルダーオプション」と入力し、検索結果にある「エクスプローラーのオプション」からも同オプションを開ける。

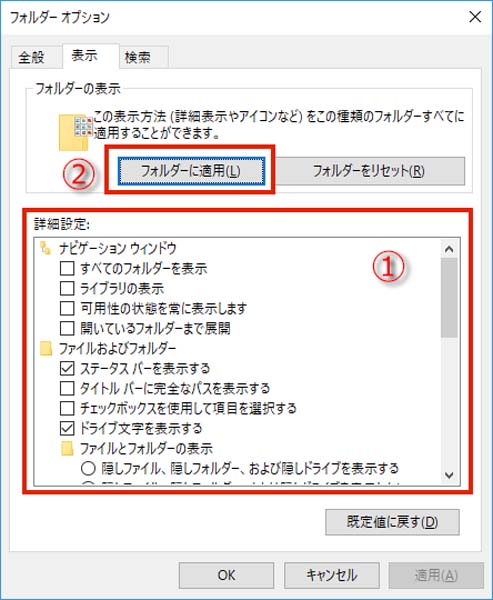

「フォルダーオプション」が開いたら、「表示」→「詳細設定」にある下記の項目のチェックを外す。

・フォルダーとデスクトップの項目の説明をポップアップで表示する

・フォルダーのヒントにファイルサイズ情報を表示する

・フォルダーの結合の競合を非表示にする

・暗号化や圧縮されたNTFSファイルをカラーで表示する

・空のドライブは表示しない

・登録されている拡張子は表示しない

また、下記の項目についてはチェックを付ける。

・常にアイコンを表示し、縮小版は表示しない

設定が終わったら、ウィンドウ上部の「フォルダーの表示」項目にある「フォルダーに適用」を選択し、「この種類のフォルダーすべてについて現在のフォルダー表示設定を適用しますか?」とメッセージが表示されたら「はい」をクリックする。

初期設定のフォルダーには「既定値に戻す」から戻せる。

対処法(9) 電源オプションのカスタマイズでパフォーマンスを改善する

▶対応OS:11/10

Windowsの初期設定では、消費電力と性能のバランスが取れた、ほどほどの処理速度で動作するようになっている。性能優先でパソコンを利用したい場合は、パソコン設定の「電源モード」や「電源オプション」を変更しよう。

改善策 電源オプションを変更する

11では、スタートメニューの「設定」からも処理速度と消費電力の調整ができる。設定先は「設定」→「システム」→「電源」→「電源モード」にあり、プルダウンメニューから「トップクラスの電力効率・バランス・最適なパフォーマンス」の3つのモードを切り替えることが可能だ。

3つのモードのうち、最も省電力なのが「トップクラスの電力効率」で、処理性能と引き換えに電力消費を抑えてくれる。逆に、処理性能優先で動作するのが「最適なパフォーマンス」」だが、こちらはそのぶん消費電力が大きくなりやすい。これら両者の中間をとった処理をしてくれるのが「バランス」で、処理性能と消費電力のバランスを取った動作をしてくれる。

従って、パソコン動作を速くしたければ「最適なパフォーマンス」を選べばいいが、そのぶん消費電力が増える可能性がある点には留意したい。

電源モードの変更は、11でのみ利用できる機能だ。

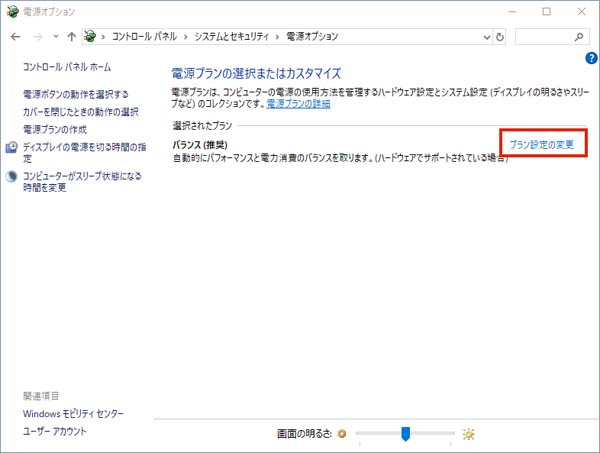

一方、10の場合、電源関連の設定は「コントロールパネル」から行う必要がある。まず「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「電源オプション」→「プラン設定の変更」をクリックしよう。

電源プランが複数ある場合は、現在利用しているプランの「プラン設定の変更」を選択する。

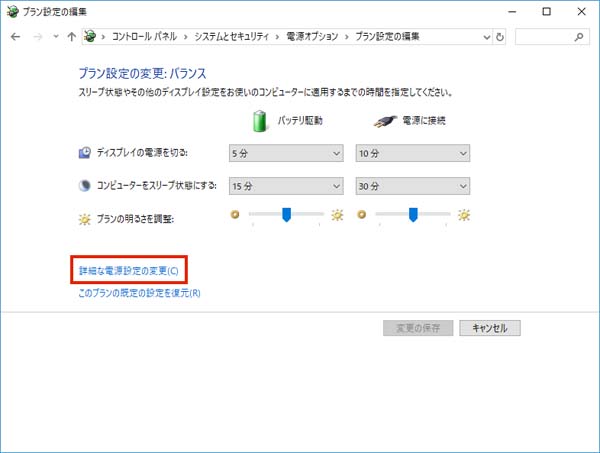

続いて「詳細な電源設定の変更」をクリックする。

初期状態の電源プラン設定に戻すには「このプランの既定の設定を復元」をクリック。

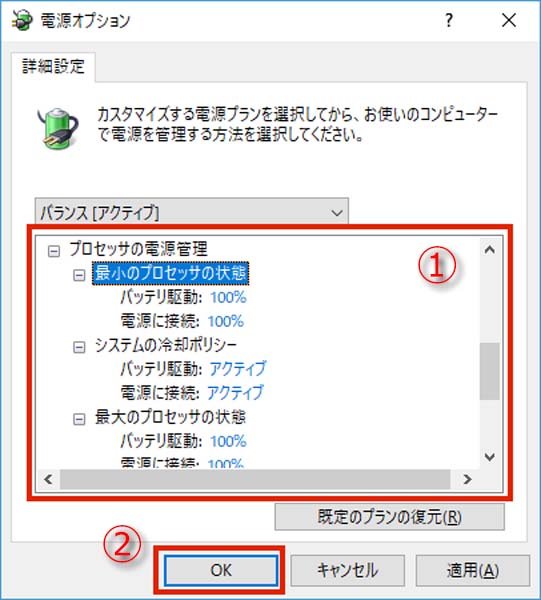

電源オプションの「詳細設定」から「プロセッサの電源管理」を下記の内容に変更する。

・最小のプロセッサの状態

バッテリ駆動:100%

電源に接続:100%

・システムの冷却ポリシー

バッテリ駆動:アクティブ

電源に接続:アクティブ

・最大のプロセッサの状態

バッテリ駆動:100%

電源に接続:100%

これで消費電力は大きくなるが、処理速度の向上を期待できるはずだ。

機種によっては「システムの冷却ポリシー」がない場合もある。元の設定には「既定のプランの復元」から戻すことが可能だ。

対処法(10) ハードウェアトラブルの原因を特定する

▶対応OS:11/10

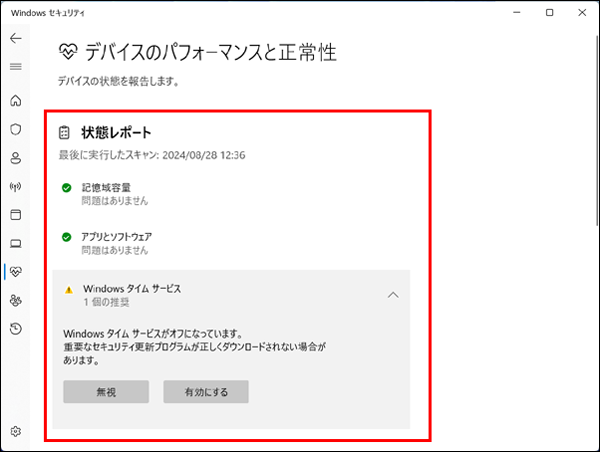

パソコンになんらかのトラブルが生じると、本来のパフォーマンスが出せなくなり、レスポンスが重くなってしまう。そんなときに役立つのが「デバイスのパフォーマンスと正常性」。本機能を活用すればパソコンに詳しくない初心者でもトラブルの原因を特定し、適切な対策を取ることが可能だ。

改善策 「デバイスのパフォーマンスと正常性」を実行

10は「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windowsセキュリティ」から、11は「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「Windowsセキュリティ」から、それぞれ「デバイスのパフォーマンスと正常性」をクリックする。

Windowsセキュリティでは、ウイルススキャンやファイアウォールなど、様々なセキュリティ機能を利用できる。

次に、「Windowsセキュリティ」→「デバイスのパフォーマンスと正常性」を開いて「状態レポート」をチェックしよう。ここではパソコンの状態が示されており、緑色のチェックマークが付いている項目は正常、「!」マークのある項目は問題があることをそれぞれ意味する。システムに問題がある場合は「!」マーク末尾の「V」をクリックして展開し、画面の指示に従って適切な対策を行おう。

なんらかの問題がある場合は、黄色の警告(!)マークが表示される。

【関連記事】パソコンの動作が「不安定」な場合…診断する方法はこちら

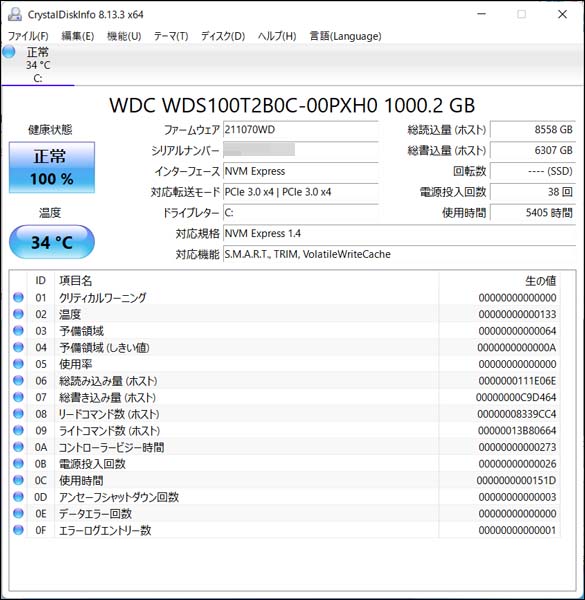

対処法(11) ストレージの寿命をチェックする

▶対応OS:11/10

ハードディスクやSSDなど、ストレージは消耗品であり、時間経過とともに経年劣化していき、やがて寿命を迎える。劣化したストレージを使っていると、データ消失のリスクはもちろん、パソコンの動作速度にも悪影響を及ぼす。

パソコンの動作が重いのに特に心当たりがない場合は、ストレージが劣化している可能性もありうる。こうしたときはフリーソフトを使って、ストレージの劣化具合をチェックしてみるのも手だ。

改善策 ストレージの寿命をフリーソフトでチェックする

ハードディスクやSSDなど、ストレージの異常を調べるには、フリーソフトの「CrystalDiskInfo」が便利だ。ストレージの「S.M.A.R.T.情報」を読み込んで、電源投入数や使用時間、温度などを表示してくれるほか、ストレージの健康状態を「正常・注意・異常」の3段階で示してくれる。

ハードディスクだけでなく、SSDの健康状態もチェックできる。

さらに、タスクトレイに常駐し、ストレージに異変が生じた際にポップアップで警告を表示する機能も搭載。ストレージの寿命や劣化具合を手軽に確認できるので非常に便利だ。

アプリのダウンロードはこちら

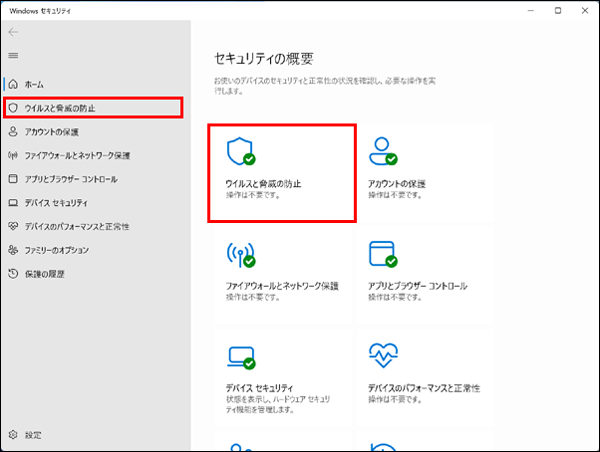

対処法(12) ウイルス駆除を実行する

対応OS:11/10

「パソコンウイルス」と聞くとデータ流出の被害が真っ先に思い浮かぶかもしれないが、ウイルスの種類は千差万別。なかにはパソコンの動作を重くするウイルスも存在している。

なにも思い当たる節がないのにパソコンが重い場合は、ウイルスに感染している可能性も考えられる。まずはセキュリティアプリを使ってウイルススキャンを実行しよう。

改善策 OS標準搭載のウイルス対策機能を活用

11/10には、標準で「Windowsセキュリティ」と呼ばれる総合セキュリティアプリが搭載されている。本アプリを使えば、ウイルススキャンから駆除までを実行可能だ。

Windowsセキュリティを起動するには、10は「更新とセキュリティ」→「Windowsセキュリティ」、11は「設定」→「プライバシーとセキュリティ」からそれぞれ「Windowsセキュリティを開く」をクリックする。

Windowsセキュリティは、タスクトレイの常駐アイコンからも起動可能だ。

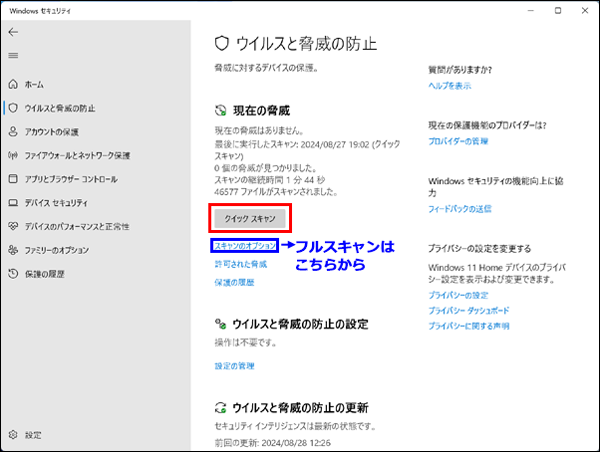

ウイルススキャンと駆除は「ウイルスと脅威の防止」から利用できる。

Windowsセキュリティでは手動のウイルススキャンも可能だが、リアルタイム保護も搭載されており、ウイルスの侵入を常に防いでくれる。

「クイックスキャン」では、スキャン範囲を脅威が検出されることが多いフォルダーに限定することで高速スキャンを実現。念入りなスキャンを行いたい場合は「スキャンのオプション」→「フルスキャン」を実行しよう。万が一、ウイルスが検出された場合は「検疫」により隔離措置が行われ、感染リスクを防いでくれる。

「スキャンのオプション」からは、フルスキャンのほかに任意のフォルダーを指定した「カスタムスキャン」なども利用できる。

対処法(13) Windowsアップデートを適用する

対応OS:11/10

インターネット経由でアップデートファイルを自動ダウンロードし、Windowsのシステムやセキュリティを常に最新の状態に保ってくれるのが「Windowsセキュリティ」だ。パソコンのトラブルによってはWindowsアップデートを適用することで不具合が解消されて、動作が改善する可能性もある。

改善策 Windowsアップデートの実行方法

Windowsアップデートは初期設定で自動適用されるようになっているため、通常は手動で適用する必要はない。

しかし、なんらかの理由で設定を変更していると、アップデートが保留されて適用されないままになっている可能性もある。10は「設定」→「更新とセキュリティ」、11は「設定」から「Windows Update」をそれぞれ開いて、更新が滞っていないか確認してみよう。

「更新プログラムのチェック」をクリックして、未適用のアップデートがないかチェックしよう。

更新プログラムが保留になっている場合は、作業中のファイルを保存するなどしてからアップデートを完了させよう。

まとめ

パソコンが重くなる原因はパソコン環境によって千差万別。システム設定やストレージの空き容量など、怪しい点をくまなくチェックして動作の改善を図っていこう。

また、ハードウェア面もパソコン不調の原因になりやすい点にも注意したい。例えば、パソコンのメモリーが極端に少ないときは、8GB以上に増設すると劇的に動作が改善する場合が多い。システムドライブのストレージがHDDの場合は、データ転送速度の速い「SSD」へ換装するのも極めて効果的だ。

【関連情報】イヤバズ|ゲーミングPCに関しての情報メディア