今年は例年よりも早く梅雨入りしましたが、「梅雨」「入梅」という言葉は、この時期に梅が実ることに由来しています。みなさんが暮らす地域でも、青梅の実が出回りはじめていることでしょう。今回は、「梅仕事」と呼ばれる梅を使った保存食作りの中でも、初心者向きの「梅酒」作りを紹介。昨年漬けた梅酒を使った「活用レシピ」もお届けします。

梅酒のレシピは恩師・青山先生の直伝

今回も梅酒の基本レシピを教えてくれたのは、私の恩師で食品学専門家の青山佐喜子先生です。私が先生から梅酒作りを教わったのは、ちょうど1年前の梅雨のころ。あまりに簡単なので「来年も梅酒を作ろう」と心に決めていました。

青山佐喜子先生。博士(学術)・管理栄養士・製菓衛生師・食生活アドバイザーで、短期大学の食物栄養学科などで長年にわたり多くの栄養士を育ててこられました。

【関連記事】→青山先生直伝のレシピ第1弾【焼き肉たれ】肉が柔らかくなる甘口と辛口の2種類

【関連記事】→青山先生直伝のレシピ第2弾【ピザを手作り】生地もソースも簡単!

材料は「青梅」「焼酎」「氷砂糖」の3つだけ

梅酒作りの材料は、わずか3つ。青梅、ホワイトリカー、氷砂糖だけです。青梅は、青果店やスーパーでは1kg以上から売っていることが多いです。氷砂糖の量は好みで加減してください。私は少し甘めの梅酒が好きなので、1kg の青梅に対し、今年は900gの氷砂糖で仕込むことにしました。こんな風に甘さを加減できるのも、自家製梅酒ならではです!

梅酒の材料(出来上がり約2リットル)

・青梅…1kg

・氷砂糖…500〜1000g(好みで調整を)

・ホワイトリカー(果実酒用焼酎)…1.8リットル

*保存用の瓶(密閉式のガラス瓶がおすすめ。大きさの目安は梅の重量×4倍程度。大きめが良い)

保存瓶は、ぬるま湯で洗った後にホワイトリカーやアルコールで消毒してから使いましょう。耐熱性ガラスであれば熱湯消毒もOK。

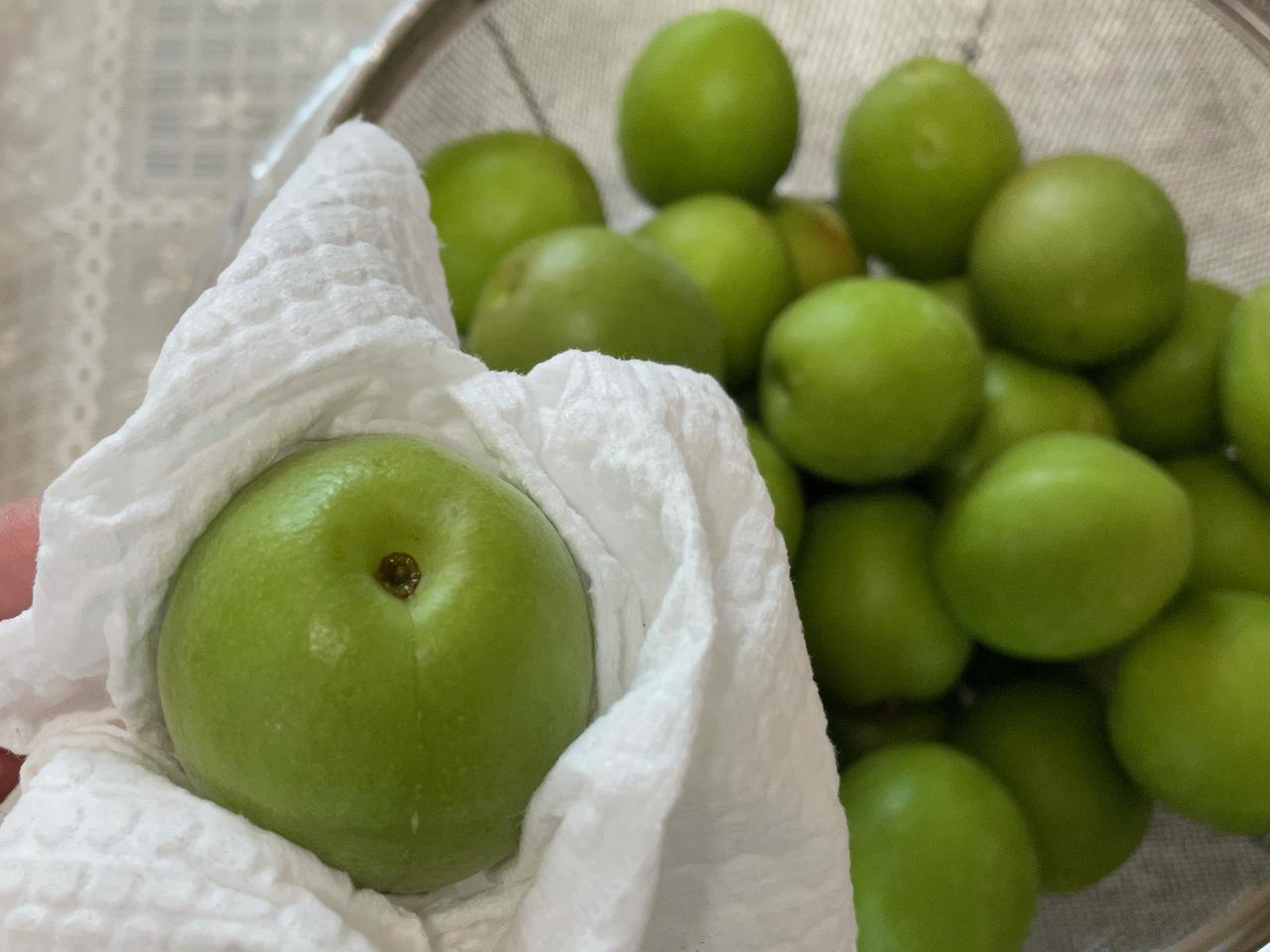

梅の選び方

梅酒作りで重要なのが、梅選び。新鮮で傷がない、実がしっかりした青梅を選びましょう。傷があると、梅エキス以外の不純物が出て濁りやすくなります。青果店では大小さまざまな青梅や黄梅が売られていて迷いますが、初心者には青梅がおすすめ。やや熟した黄梅は青梅に比べて実がやわらかく、傷がつきやすいためです。

今回、私は「青いダイヤ」とも称される、和歌山産の大粒品種「古城(こじろ)」を選びました。店先で自分の手と目で梅の実の状態を確認して選ばせてくれる地元の青果店で購入しました。

1粒3cm径以上の大粒サイズ。参考までに1kg1100円でした。

氷砂糖を使う理由

梅酒作りに氷砂糖を使うのには、理由があります。氷砂糖は上白糖やザラメよりも溶けるスピードが遅く、保存瓶の中の砂糖濃度が少しずつしか上がりません。そのため、梅の中から水分が出てゆくのもゆっくり、出て行った水分の代わりに梅の中に糖分が浸透するのもゆっくりになります。こうすることで梅酒の仕上がりが良くなります。

氷砂糖は梅酒以外にも、さまざまな果実酒で使えます。

度数の高いアルコールを使う理由

理由は2つあります。1つは、アルコール度数が高いほど保存性も高くなり、果実の成分抽出がスムーズになるため。もう1つは酒税法上の理由で、酒税法では酒類(アルコール分1度以上のもの)と何かを混ぜる行為は新たな酒類を作ることにあたり、酒造免許が必要になります。ですが、自家醸造(家で手作りすること)の場合は「アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのもの」などの条件付きで例外的に認められています。自宅での梅酒作りもアルコール度数の高い焼酎(ホワイトリカー)やブランデーであれば酒税法上の問題はありません。逆に、日本酒やワインなどアルコール分20度以下の酒類を使った梅酒は、酒造免許がなければ作ってはいけないことになります(*1)。

(*1)国税庁「お酒に関するQ&A(よくある質問)【自家醸造】」より

つまり、梅酒などの果実酒は「ベースに使うお酒に注意し、家で楽しむ目的なら手作りしてOK」と特別に許可されたお酒なのです。大切な日のおうち時間のために手作りして、乾杯してみたくなりませんか?

梅酒は作り方もシンプル

前置きが少し長くなりましたが、ここから梅酒作りの本題です。

梅酒の作り方

(1)青梅を水で優しく洗い、ザルにあげて水気を切った後、清潔なふきんやキッチンペーパーで梅の実の表面に残っている水気を1個ずつよく拭き取る。

カビを防ぐため、水気をよく拭き取ります。

(2)竹串で青梅のヘタ(枝についていた部分)を1個ずつ丁寧に取り除く。

梅の実を傷つけないよう、ヘタの縁をなぞるようにするとスポッと取れます。

(3)保存瓶に青梅→氷砂糖の順に入れ、最後にホワイトリカーを注ぎ入れる。

青梅と氷砂糖を交互に入れる方法もあります。青梅に氷砂糖でフタをする感じで入れてください。

(4)ホワイトリカーが揮発しないよう保存瓶のフタをしっかり密閉し、温度変化の少ない冷暗所に保存する。その後、ときどきで良いので(月イチくらい)、保存瓶を優しく揺すって、溶けた氷砂糖を全体に行き渡らせる。

(5)2〜3ヵ月後を目安に、梅の実を取り出して完成!

2021年版の梅酒、仕込み完了!

漬けてから2〜3ヵ月後から飲み頃になり、1年程度長く漬け込むと梅の香りが移り、深みのあるまろやかな味わいになります。たくさん作っておけば長い期間、楽しめます。

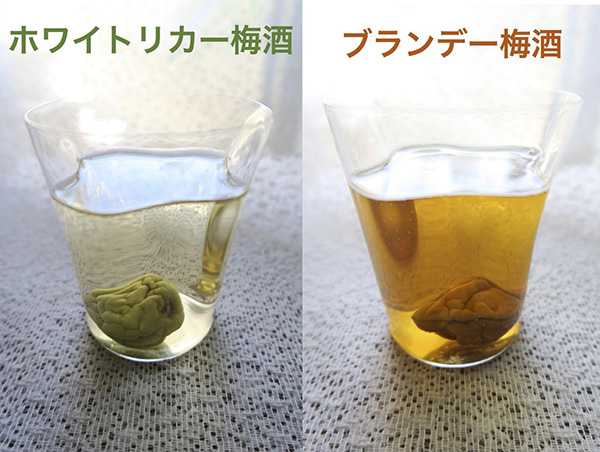

なお、昨年の6月に仕込んで1年寝かせた「ブランデー梅酒」の変化が下記の通り。梅の実を取り出し忘れてシワシワになっていますが(汗)、味に問題なし。美味しく仕上がっていました!

2020年6月に仕込んだ「ブランデー梅酒」。

そのままでもアレンジしても美味!梅酒と梅の実の活用法

手作りした梅酒は、そのままストレートで食前酒、氷で割ったオンザロック、冷水やソーダ割り、お湯割りなど、一年中楽しめます。また、飲んで美味しいだけではなく、お菓子作りや料理の調味料として活用することができます。アレンジレシピの一例を紹介しますので、ご参考に。

私のお気に入りは、ソーダ割りです。「ホワイトリカー梅酒」「ブランデー梅酒」どちらも美味しい!

活用レシピ1◆梅酒のほろ酔いゼリー

ホワイトリカー梅酒とブランデー梅酒の両方で作ってみたところ、ホワイトリカー梅酒のゼリーの方がさっぱりと食べられてデザート向きです。また、今回はアガーを使ったレシピをご紹介していますが、ゼラチンを使ったゼリーも作ってみました。食感や味のまとまりは、アガーのほうが美味しく感じました。参考まで!

梅のほどよい酸味と甘さが暑い日のデザートにぴったり。

《材料 1人分》

・梅酒…1/4カップ(50ml)

・水…1/2カップ(100ml)

・アガー…3g(小さじ1)

・グラニュー糖…3g(小さじ1)

・梅酒の梅の実…1/2〜1個(お好みで)

※梅酒と水の割合、グラニュー糖の量は好みで調整してください

《作り方》

(1)梅の実は種を取り、好みの大きさに刻んで型に入れておく。

(2)鍋にアガーとグラニュー糖を入れて混ぜ合わせ、水と梅酒を加えて火にかけ、沸騰手前で火を止めて型に注ぎ入れる。

(3)粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす(常温で固まり始めます)。

アガーはゼラチンや寒天でも代用できます。下記、関連記事を参考にしてみてください。

【関連記事】→比べたがる栄養士|ゼラチンと寒天の違い|アガーやペクチンの使い方は?

活用レシピ2◆梅の実入り梅酒パウンドケーキ

パウンドケーキはブランデー梅酒で作りました。相性ぴったりでとても美味しいです。梅酒の隠し味が、ほどよい風味&しっとり感となり、梅の実はレーズンのような食感のアクセントに。パウンドケーキと一緒にいただいた冷たい紅茶にも、ブランデー梅酒を少し加えたら、酸味が爽やかなフレーバーティーに変身! ブランデー梅酒入りのパウンドケーキと紅茶、大人のスイーツコンビにハマりそうです。

大人のティータイムにおすすめです。

《材料 18cm×8cmのパウンドケーキ型1本分》

・ブランデー梅酒…大さじ2(30ml)

・ブランデー梅酒の梅の実…6個くらい(種を除き約30〜40g)

・薄力粉…150g

・ベーキングパウダー…小さじ1(4g)

・全卵…2個

・砂糖(てんさい糖を使用)…100g

・無塩バター…150g

《作り方》

(1)薄力粉とベーキングパウダーを合わせて振るっておく。無塩バターは室温に置いてやわらかくしておく。梅の実の種を取り除き、好みの大きさに刻んでおく。

(2)室温でやわらくしたバターをボウルに入れ、泡立て器でクリーム状になるまで練るように混ぜ、砂糖を2〜3回に分けて加え、よくすり混ぜる。

(3)卵を1個ずつ溶きほぐし、少しずつ(大さじ1杯ずつくらい)加えてよく混ぜる。

(4)ふるった粉(薄力粉+ベーキングパウダー)を加え、ゴムベラで切るように混ぜ(粉っぽさがなくなるまで)、梅酒と刻んだ梅の実を加えてさっくり混ぜ合わせる。

(5)型紙を敷いたパウンドケーキ型に(4)の生地を流し入れ、170〜180℃に熱したオーブンで40〜50分焼く。竹串を刺して生地がつかなければOK。

※オーブンの温度設定と焼き時間は調整してください。焼き始めて10分くらいで一度取り出し、生地表目にナイフでタテ1本の切れ目を入れると生焼け予防になります。上面の焼き色が濃くなったら、アルミ箔をかぶせて焦げないようにしてください。

(6)焼きあがったパウンドケーキの表面に、梅酒(分量外)をハケでたっぷりと塗って出来上がり!

焼きたても美味しいですが、粗熱が取れてからラップに包んで1日程度寝かせると「しっとり感」が増します。

活用レシピ3◆夏野菜の梅酒酢鶏

夏野菜と鶏肉をブランデー梅酒入りの合わせ調味料で、酢豚風に。梅と酢の爽やかな酸味で、暑い夏でもさっぱりと食べられます。家族にも大好評で、あっという間になくなりました!

鶏肉を豚肉に変えれば酢豚風になります!野菜は冷蔵庫の残り物でOKです。

《材料 4人分》

・鶏もも肉…1枚(約250g)

・玉ねぎ…中1個

・にんじん…大1/2本

・赤ピーマン、黄ピーマン…各1/2個

・ナス…小2個

・しょうが、にんにく(各みじんぎり)…各小さじ1/2程度

・青ネギ(細切り)…適量

〈合わせ調味料〉

・ブランデー梅酒…大さじ4(60ml)

・酢…大さじ2

・しょうゆ…小さじ1

・はちみつ…大さじ1

・塩、こしょう(鶏肉下味用)…少々

・片栗粉…大さじ2

・小麦粉…大さじ1

・揚げ焼き油…適量(鍋1cm程度)

《作り方》

(1)合わせ調味料をしっかり混ぜておく。

(2)鶏肉は一口大に切り、塩・こしょう少々をふる。玉ねぎは大きめのくし形、にんじんは小さめの乱切り、赤・黄ピーマンは種を取って一口大の乱切りにする。ナスも一口大に切る(揚げ焼きする直前に切れば水にさらさなくても大丈夫です)。

(3)フライパンに油を1cm深さ程度入れ、中火にかける。菜箸を入れて泡が出るくらいの温度(170℃くらい)になったら、(2)の野菜をにんじん→玉ねぎ→赤・黄ピーマン→ナスの順に揚げ焼きにして、一度取り出して油をよく切る。

(4)片栗粉と小麦粉を混ぜ、(2)の鶏肉にまぶす。

(5)(3)の油が残ったフライパンで、(3)の鶏肉を両面をこんがりと色よく揚げ焼きにし、取り出して火を止める。

(6)フライパンの油をオイルポットなどに空け、ニンニクとショウガを入れて中火にかける。香りが立ってきたら(1)の合わせ調味料を加えて煮立たせ、揚げ焼きした鶏肉と野菜を戻し入れる。全体をからめるように合わせたら器に盛り、青ネギを散らして完成!

梅に含まれる栄養成分

最後に、梅酒の主原料である、梅の栄養成分に着目してみましょう。梅に含まれるクエン酸(有機酸の一種)には、体内の疲労物質(乳酸)を分解して筋肉にたまるのを防ぎ、疲労回復を促す働きがあります。また、梅の強い殺菌力を利用し、腐敗防止や食中毒予防として、おむすびやお弁当に梅干しがよく使われています。梅酒だけではなく、梅干や梅ジャム、梅シロップなど、幅広い保存食として梅が活用されているのも納得です。

なお、1つだけ注意点があります。未成熟な青梅の種子には有害物質(青酸配糖体のアミグダリン)が含まれ、生のままで食べると中毒を起こす可能性があります。梅酒づくりの際には小さい子どもが誤って口にしないように注意してください。この有害物質は梅の実が熟すにつれ、また、お酒や砂糖、塩などで漬けると無毒化されてゆくので、梅酒や梅酒に漬けた実、梅干しなどの加工品は安心して召し上がってください。

今から仕込んで夏バテ解消に備えよう!

まとめ

自家製の梅酒は仕込んで2ヵ月後から飲み頃を迎えます。その時期は暑い夏の真っ盛り。夏バテや食欲不振などで体調を崩さないように……。そんな思いを込めて、梅酒作りに挑戦していただけたら嬉しいです。私も夏に備えて、梅酒をいろんなアレンジで楽しみたいと思います。

※参考文献:谷口亜樹子編著『食品加工学と実習・実験』光生館,2020(青山佐喜子先生も執筆者の一人)、久保田紀久枝・森光康次郎編『食品学-食品成分と機能性-』東京化学同人,2017年、美輪正幸監修「からだにおいしいブルーツの便利帳」高橋書店,2015

文◆ 野村ゆき(栄養士・編集ライター)

編集ライター歴25年以上。食と栄養への興味が高じて、栄養士免許と専門フードスペシャリスト(食品流通・サービス)資格を取得。食品・栄養・食文化・食問題にかんする情報を中心に分かりやすい記事をお届けします。お酒が大好きなので、梅酒作りは毎年の恒例になりそうです。時間が許せば、梅干しや梅ジャム作りにも挑戦してみたいです。