日当たりや風通しが悪かったり、梅雨時の湿った環境などで、病気の被害が広がります。毎日こまめに野菜の状態をチェックし、被害が広がらないように注意しましょう。被害を抑えるために薬剤に頼らざるを得ないこともあります。病害虫の予防と対策について、書籍『決定版 一年中楽しめるコンテナ野菜づくり 85種』著者の金田初代さんに解説していただきました。

解説者のプロフィール

金田初代(かねだ・はつよ)

1945年茨城県に生まれる。東洋大学卒業後、出版社勤務。現在、植物専門のフィルムライブラリー(株)アルスフォト企画に勤務。著書に『花の事典』、『色・季節でひける花の事典820種』、『これだけは知っておきたい 園芸の基礎知識』(以上西東社)、『庭で楽しむ四季の花』、『鉢花&寄せ植えの花』、『花木&庭木図鑑』(以上主婦の友社)、『花のいろいろ』(実業之日本社)、『一日ひとつの花図鑑』、『おいしい山菜・野草の見分け方・食べ方』(PHP研究所)、『季節を知らせる花』(講談社)などがある。

金田洋一郎(かねだ・よういちろう)

1942年生まれ。滋賀県出身。日本大学芸術学部写真科卒。フィルムライブラリー(株)アルスフォト企画を経営。植物写真を撮って三十余年。園芸植物の写真を中心に撮影活動に従事し、多数の出版物、印刷物に写真を提供。花の写真の撮り方などの著書も多数ある。

▼ブログ:柿上猿麻呂の「花、菜園、旅」の週間フォトニュース

本稿は『決定版 一年中楽しめるコンテナ野菜づくり 85種』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。

イラスト/西谷 久、竹口睦郁

病害虫の出にくい環境をつくる

病害虫の発生を減らすには、日照や風通しなど丈夫な株に育てる環境をつくることです。

野菜はできるだけ無農薬で育てたいので、毎日こまめに野菜の状態をチェックし、被害がほかに広がらないように注意しましょう。

病害虫の予防と防除

日当たりや風通しが悪かったり、梅雨時の湿った環境などで、病気の被害が広がります。適切な株間をとり、日当たり、風通しをよくして、肥料や水のやりすぎにも注意します。

また、無理をせずにその野菜に合った時期につくることも大事です。

害虫は、見つけ次第退治しますが、防虫ネットを利用してネット栽培をすると防げます。ネットは紐や洗濯ばさみで裾をしっかり固定します。

枯れ葉や黄色くなった下葉は病気の発生源になるので取り除きます。

▼病気の予防

適切な株間をとるとともに、コンテナとコンテナの間も適度に間隔をあけ、コンテナの下にレンガやポットフィート(足台)を置くなどして、風通しや水はけをよくする工夫をしましょう。

▼ポットフィートを敷くと、鉢底の風通しや水はけがよくなる

▼病気の発生源となる緑色がぬけた下葉などは早めに取り除く

▼しっかり間引いて、その野菜にあった株間を十分にとる

▼害虫の防除

薬剤を使わずに害虫を防ぐには、防虫ネットや不織布で覆う方法がおすすめです。

葉もの野菜などはタネまきしたときからネットをかけ、苗を植えるときは、苗に虫や虫の卵がついていないか十分に確かめてからネットをかけます。

▼タネをまいたらすぐネットで覆い、隙間ができないようにすそを紐で結ぶ

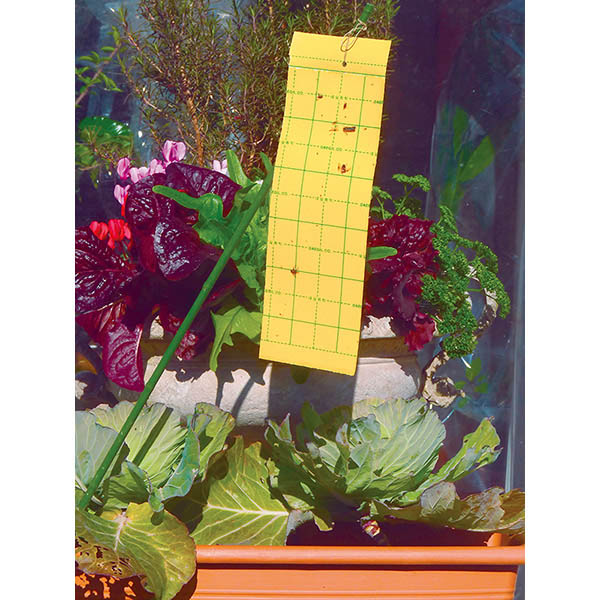

▼コンテナ栽培に最適なアブラムシなど、飛び回る害虫を捕獲する粘着テープ

▼寒冷紗のネット

▼苗を植えたときは、支柱でトンネルをつくってネットをかける

▼アブラムシは粘着テープでとる

▼アオムシなどはピンセットや割り箸で捕まえ、退治する

薬剤は正しく使って安全に

予防に努めていても、病気や害虫を完全に防ぐことはできません。虫が多発したり病気がでて、被害を抑えるために薬剤に頼らざるを得ないこともあります。

適正な薬剤を正しく使えば、安全に利用することができます。

薬剤を使うコツは、被害が小さいうち、発生初期に対処することです。まず、病気なのか害虫の被害なのかを見極め、説明書をよく読んで使用法を守って散布します。

最近は、人間には無害と考えられる自然素材や、食品添加物を主成分とする安心して使える天然系薬剤も出回っていますから、これらをうまく利用するとよいでしょう。

スプレー剤は薄めずにそのまま使え、冷害の心配がないので、ねらったポイントに近くから散布できる

▼薬剤の正しい使用方法

▼粒剤は量を守って1カ所に集中させず、全体に均一にまく

▼害虫は葉の裏にも潜んでいる。また、菌は葉裏の気孔から入るので、葉の裏も万遍なく散布する

▼安全な薬剤

▼BT剤

BT剤は、バチルス・チューリンゲンシスという微生物の頭文字からとった名称です。

アオムシやコナガなどを対象にした環境にやさしい天然系の薬剤で、有機栽培での使用も認められています。納豆菌もバチルス菌の一種で、特定の昆虫だけを死滅させます。

▼食品成分由来の薬剤

ジャガイモやトウモロコシのでんぷんから作られたもの、シイタケの菌糸やジョチュウギクから抽出した成分でつくられたもの、石鹸を主成分とするものなど、さまざまなものがあります。

化学殺虫・殺菌成分は使っていないので安全です。

でんぷん由来の「粘着くん液剤」

本稿は『決定版 一年中楽しめるコンテナ野菜づくり 85種』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。

コンテナ栽培で注意したい病気と害虫

主な病気

▼うどん粉病

葉が白い粉をまぶしたようになる

発生しやすい野菜

キュウリ

カボチャ

エンドウ

イチゴ

ナス など

予防と対策

密植を避け、水はけ、風通しをよくする

▼ベト病

葉に黄色い角ばった斑紋ができる

発生しやすい野菜

キャベツ

シュンギク

キュウリ

ダイコン

レタス など

予防と対策

水はけ、風通しをよくする

▼疫病

葉や茎、果実に大きな褐色の病斑が入る

発生しやすい野菜

キュウリ

トマト

ピーマン

ジャガイモ

カボチャ など

予防と対策

密植を避け、水はけ、風通しをよくする

▼軟腐病

根元が腐り、悪臭を発する

発生しやすい野菜

タマネギ

ハクサイ

キャベツ

セロリ

レタス など

予防と対策

密植を避け、水はけ、風通しをよくする

主な害虫

▼アブラムシ

新芽や葉に群生して、汁を吸う

発生しやすい野菜

ホウレンソウ

パセリ

ソラマメ

ダイコンなど

ほとんどの野菜

予防と対策

寒冷紗をかける。指でつぶす

▼ハダニ

葉裏に群生して汁を吸う。葉の色があせる

発生しやすい野菜

ナス

アサツキ

インゲン

モロヘイヤ

シソ など

予防と対策

繁茂を避ける。葉裏に水をかけて洗い流す

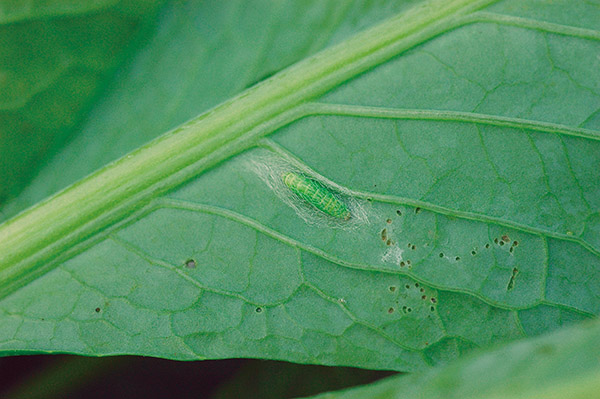

▼アオムシ、ヨトウムシ

葉を食害する。ヨトウムシは夜間に活動する

発生しやすい野菜

カリフラワー

ハクサイ

ダイコン

コマツナ など

ほとんどの野菜

予防と対策

寒冷紗をかける。捕殺する

▼コナガ

葉を食害する

発生しやすい野菜

コマツナ

チンゲンサイ

ハクサイ

ダイコン

カブ など

予防と対策

寒冷紗をかける。捕殺する

◇◇◇◇◇

なお、本稿は書籍『決定版 一年中楽しめるコンテナ野菜づくり 85種』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。日当たりのよいテラスやベランダ、玄関周り、また住まいの周辺にコンテナを置くちょっとしたスペースがあれば、野菜づくりが楽しめます。観る楽しさと、育てるよろこび。体にうれしい野菜がいつも身近にある…そんな生活はいかがですか? 本書は、見て楽しい、食べておいしい、喜びいっぱいのコンテナ菜園のつくりかたを豊富な写真とともにオールカラーで紹介しています。詳しくは下記のリンクからご覧ください。

※【プランターで野菜を育てる】植え方のコツ 種まきから収穫までのポイントの記事もご覧ください。