エクセルの関数で、最も重要な関数の一つが「IF関数」です。テストの結果が一定の点数に達していれば合格、というように、「条件を満たしていればA、満たしていなければB」という結果を返すのがIF関数の役割です。

最重要関数「IF」の使い方を学ぼう!

条件を満たしたセルの隣に「○」を表示する

「テストの結果が一定の点数に達していれば合格」というように、条件を満たしているかどうかを調べたいときに役立つのがIF関数です。

| IF | 論理式に指定した条件を満たす場合は「真の場合」、満たさない場合は「偽の場合」を返す |

|---|---|

| =IF(論理式,真の場合,偽の場合) | |

論理式とは、条件を満たしているかどうかを判定するための式で、満たしていれば「真」、そうでなければ「偽」が答えとなります。つまり、「条件を満たしていればA、満たしていなければB」という結果を返すのがIF関数の役割です。

「セルB2に入力した点数が80点以上」という条件を論理式で表すと「B2>=80」となります。80点以上なら「○」、80点未満なら「×」を表示するには「=IF(B2>=80,”○”,”×”)」と記述します。

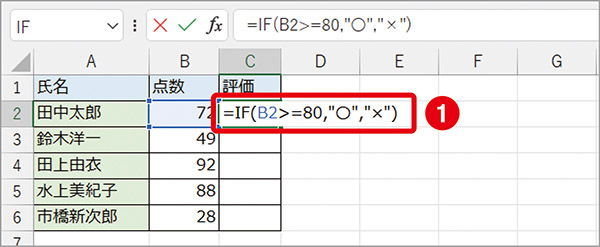

点数が80点以上の場合「○」、それ以外は「×」を表示させてみよう。結果を表示するセル(ここではセルC2)に「=IF(B2>=80,”○”,”×”)」と入力する(❶)。

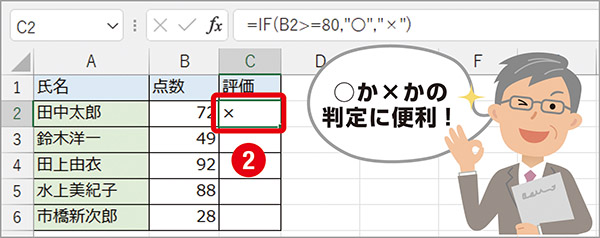

[Enter]キーを押して確定すると、結果が表示される。ここでは条件を満たさなかったため「×」が表示される(❷)。あとはセルC3〜C6に数式をコピーすればいい。

文字列を関数の引数として使う

「○」などの文字列を引数として使うときは、「”」(ダブルクォーテーション)で囲んで入力します。IF関数以外でも共通なので、覚えておきましょう。

※この記事は『エクセルが2週間で身につく(楽)上達講座』(マキノ出版)に掲載されています。