フード(食)とテクノロジー(技術)が結びついた「フードテック」。昨今、見聞きする機会も増えてきましたが、どんなことをするための技術でしょう? 「カップヌードル」の日清食品がグループとして開発している食をはじめ、フードテックを活用して作り出されている新しい食材を概観しつつ、なぜ、フードテックが世界中で注目されているかを考えます。さらに、フードテックが活用されている領域は非常に広いので、私たちの将来の生活がどう変わっていくのか、思い巡らせてみてはいかかでしょう。

日本初!培養ステーキ肉

日清食品HD✕東京大学生産技術研究所

今年3月に、日本で初めて「食べられる培養ステーキ肉」の作製に成功したとマスコミが報じました。日清食品ホールディングス(HD)と東京大学生産技術研究所とのコラボ研究の成果ということです。

日清食品グループのHPで確認すると、図表(1)のような「培養肉」の写真が掲載されていました。「ステーキ肉」というには、ちょっと薄いように感じられますが、2025年3月までに厚さ2cmを目指しているそうです。

実は、世界に目を転じると、すでに100社を超える企業が培養肉の開発を進めており、シンガポールでは2020年12月に「培養鶏肉」の販売が承認されています。

なぜ、培養肉なのでしょう?

すでに「大豆ミート」や「グルテンミート」など植物由来の代替肉は、実用化され、市場にも出回っています。見た目や食味、食感も肉のようで、申し分のない商品も増えました。特にベジタリアンや宗教上の理由(ハラルなど)によって肉食を忌避している人には人気が高いようです。とはいえ、肉というからには、肉のようではなく、本当の肉であってほしいと思う人もいるでしょう。

培養肉は、動物の細胞を採取して育て、人が食べるくらいの大きさや食べやすいかたちにしたもの。動物を殺傷しないので、アニマルウェルフェア(動物福祉)に適います。また、たくさん飼育するための農場(土地)や水、飼料も必要ありません。

日清食品グループでは「研究室からステーキ肉をつくる。」と意気込んでいます。培養肉では「ミンチ肉」が先行して実績を上げてきたので、「ステーキ肉」も続けということでしょう。ただし、同グループによれば「培養ミンチ肉と比較しても飛躍的な技術の発展が必要」なため、もうしばらくは研究室での試行錯誤を続けるという意味もあるでしょう。

同時期に、「日清食品の考える完全栄養食」も大々的にアピールされました。私の手元にある新聞への全面広告には「見た目やおいしさはそのままに…33種類の栄養素をバランスよく全て摂取できる食事」とあります。とんかつ定食とかチャーハンなどの既存のメニューを完全栄養食にするようです。「すでに約300メニューを開発中」で「将来的には約500メニューを目指します。」

今年4月に医療機関への提供を試験的に始め、5月には楽天と包括的な協定を結び、社員食堂での提供や「楽天市場」での展開などを予定しています。

こうしたフードテック=「食✕テクノロジー」による取り組みは、世界中でさまざまなかたちで行われています。世界的に見ると、日本は出遅れていると言われるなか、農林水産省の下では「フードテック研究会」を経て、昨年に「フードテック官民協議会」が発足しました。今年2月時点で420の企業・団体が参加しています。フードテックに熱い視線が集まる背景も見ておきましょう。

世界の人口増✕経済成長

新しい「食のシステム」の必要性

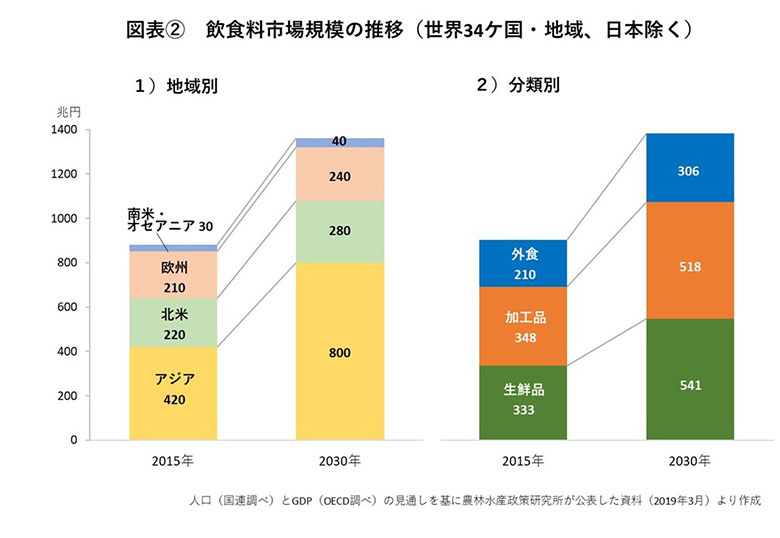

図表(2)は、農林水産研究所が2019年に公表した世界34ケ国・地域(日本を除く)の「飲食料市場規模」の推計です。

日本の人口は減少していますが、世界の人口は増加しています。日本の経済成長は鈍化していますが、これから伸長していく国もあります。人口増✕経済成長の見通しを基に推計すると、2030年の飲料市場の規模は2015年の約1.5倍に増加します。

地域別では、やはり「アジア」の伸長が著しいことが分かります。一方、食の分類別には「生鮮品」「加工品」「外食」ともに、それぞれ1.5~1.6倍ほど増加します。

人口が増えれば、それだけ多くの食べモノが必要になりますが、経済成長が掛け合わされることで、単に量が増えるだけでなく、質のよいモノや目新しいモノ(結果として高額なモノ)も食べるようになるでしょう。

たとえば、農林水産省の「世界の食料需要見通し」によれば、2050年には2010年比で畜産物の需要は1.8倍に増えますが、このうち低所得国に限れば3.5倍に増大すると予測しています。経済成長によって食生活が変わるためです。

しかも、需要が増えるのに、飼料や人の食料となる主な穀物(小麦、米、とうもろこし)の世界レベルでの収穫面積は横ばいのままとされます。

FAO(国連食糧農業機関)が「昆虫」を食料や飼料として利活用するための報告書を発表したのは、2013年のことでした。

また、欧州委員会は、農業生産による環境への負荷を低減するために、昆虫、藻類などによる代替タンパク質、代替肉をはじめとするフードテック研究を推進していくべきと提唱しました。

つまり、人口増✕経済成長に対して、環境への負荷を減らしながら、質・量ともに供給できる新しい「食のシステム」を構築する必要があるということです。そのために利用する技術が、フードテックです。

これまでの食のシステムを変えてしまうのって、どうなのでしょう? ちょっと心配になりますよね。

人口増を支えた「農耕・牧畜」

昔もあった「食のシステム」転換

ぐっと時代を遡った約1万年前、人類(私たちの祖先)は「農耕・牧畜」という技術を開発しました。それまでの「狩猟・採集」に比べたら大きな転換です。これまで狩ったり集めたりしていた食べモノを生産するようになったのですから、「食のシステム」の転換と言えましょう。

もっとも、狩猟採集から農耕牧畜への移行は、人類の社会文化的進化における必然だったという見方もありましたが、最近の研究では好きこのんで農耕牧畜を始めたわけではないことが分かっています。狩猟採集で十分に生活できるのなら、わざわざ面倒な農耕牧畜をしなかっただろうというわけです。

『ヒューマニエンス~40憶年のたくらみ』というNHKのテレビ番組(「家畜~それは遺伝子の共進化」)では、約1万年前に野生動物の家畜化(牧畜)をはじめたころ、人口が急増したと伝えていました。

さらに、家畜化にともなって遺伝子や細胞レベルでの異変が引き起こされました。たとえば「白化」。ヤギ、ブタ、ニワトリなどに見た目の白い個体が多いのは「家畜化症候群」の特徴のひとつとされます。神経堤細胞の減少によって色素細胞の機能が低下したためと考えられるそうです。

そして現在、フードテックによる代替タンパク質や代替肉の生産も、これまで通りのシステムで賄えるのであれば、わざわざすることはないかもしれません。しかし、今後の人口増✕経済成長、同時に環境への負荷を低減するためには「食のシステム」の転換がカギになりそうです。

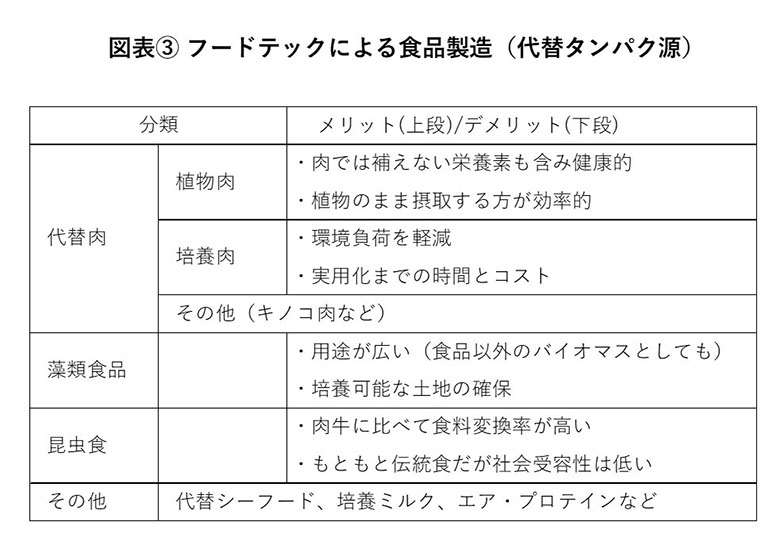

フードテックの活用が進められている代替タンパク質や代替肉の現状について、整理してみました。図表(3)です。やはりメリットばかりとは言えません。

代替タンパク源もいろいろ

どんなタンパク源なら受容できる?

私たちが生きていくうえで、タンパク源は必須です。これまでのタンパク源だけでは足りないとなれば、代替できる何かを探すか、発明するかしなくちゃなりません。

とはいえ、図表(3)に挙げたように、それぞれにメリットとデメリットがあります。

約1万年前にはじまった農耕・牧畜は、他の地域へと広がっていくのに何千年もの歳月がかかっています。できればしたくないと考える人々もいたことでしょう。

日本は、先述したように農林水産省の下で積極的にフードテックに取り組んでいます。植物肉や培養肉の他にも、たとえば、藻類の「スピルリナ」「ユーグレナ」「クロレラ」など、主に健康食品や飲料としてですが、すでに馴染のものもあるでしょう。

一方、昆虫はどうでしょう。もともと伝統食材で、私も子どものころに食べた記憶がありますが、やはり「ゲテモノ食い」という見方をされることが多いように思います。

そういえば、無印良品の「コオロギせんべい」が発売されたとき話題になりました。その翌年には「コオロギチョコ」も発売されています。どちらも見た目に昆虫の痕跡を残していません。もはやゲテモノとは言えないのではないでしょうか。

無印良品のHPでは、なぜコオロギなのかについて、牛・豚・鶏と比べ単位当たりのタンパク質量が多く、環境負荷が小さく、しかも育てやすいことなどを分かりやすく説明しています。

代替肉(植物肉や培養肉)、昆虫食、藻類食品の他にも、代替タンパク質として開発されている食品があります。シーフード(魚介)、卵、ミルクなどで、商品化されているものも少なくありません。さらに、図表(3)には「エア・プロテイン」という耳慣れないものも加えてみました。その名の通り、エア(空気)からつくり出されたプロテイン(タンパク質)だそうです。

今後も、新しい代替タンパク源が発明されたり、現状のデメリットを克服する技術が開発されたりするでしょう。もっとも、重要なのは、私たちがどんなタンパク源なら受容できるかです。安全性はもちろん、環境負荷が低いとか栄養が豊富とか、そして安価(手の届きやすい価格)などは必要な条件です。しかし、それで十分とは言えません。

たとえば、遺伝子組み換え食品は、世界的にみても、受容できている人と受容できていない人がいます。いくら安全性に問題はないと専門家が言っても、時々は知らずに食べているとしても、受容(積極的に受け入れ)できないことはあります。

フードテックの範囲はもっと広い!

生産現場から家庭生活まで

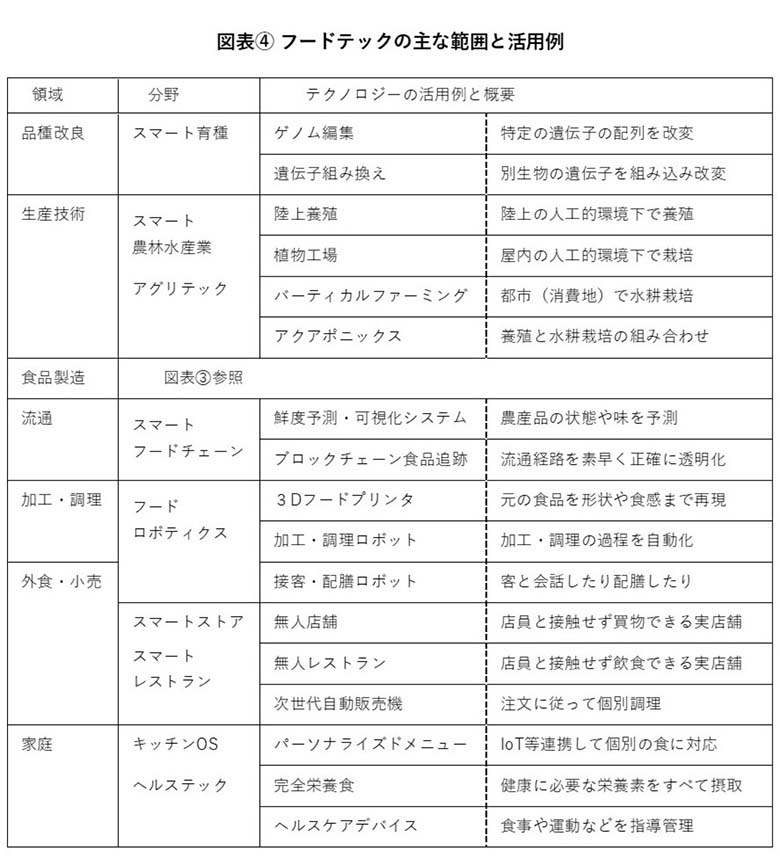

図表(4)に、フードテックの主な範囲と活用例をまとめてみました。

先述してきたのは、食品製造の領域の代替タンパク源についての活用例です。フードテックのなかでは、ほんの一部の活用例に過ぎないことが分かると思います。

フードテックとは、食に関わるテクノロジーですから、生産から消費まで、食に関わるところで活用されます。図表(4)に挙げたのは一部の活用例に過ぎませんが、それでも生産の現場から家庭での生活まで、フードテックによってガラリと変わってしまうようなイメージを持たれるでしょう。

生産から流通、加工・調理、外食・小売の各領域では、人手不足も深刻です。耕作機械やドローン、倉庫、運搬車、調理機器、店舗などにIoT(モノのネット接続)やAI(人工知能)、ロボットなどの技術を組み合わせて、少ない人手で収穫や収益、効率を上げることもフードテックには期待されています。

さらに、家庭にもフードテックは浸透しつつあります。すでに必要な食材(ミールキット)を入れるだけで、おいしい料理が出来上がる調理家電などは知られています。

ヘルステックと結びついた食事管理アプリやウェアラブルなデバイス、完全栄養食のパンやパスタ、見た目は普通食と変わらないのに嚥下しやすい介護食なども商品化されています。

今後は、調理機器と冷蔵庫や食品庫などが連携して、今夜のメニューを提案してくれたり、逆に食べたいメニューをリクエストすると足りない食材を注文しておいてくれたり。しかも、単においしい料理がつくれるだけでなく、個人の好み、体調(空腹度合や健康状態など)、アレルギー、食の主義や宗教などにも配慮し、限りなくパーソナライズ化されていくことでしょう。

SDGsでは、こうしたテクノロジーの活用も奨励しています。

まとめ

フードテックは、食のさまざまな分野ですでに活用されています。どんどん進む技術開発を目の当たりにすると、ワクワクする一方で、「こんなに変わっていいの?」という気持ちも湧いてきます。たとえば、培養肉や昆虫食など何の抵抗もなく食べられますか?

しかし、なぜフードテックの活用が期待されているのかを知っていくと、少しずつ受け入れられるようになるかもしれません。どのような変化ならば受け入れられるか、また進んで受け入れたい変化は何か等、図表を見返しながら考えてみてください。

執筆者のプロフィール

加藤直美(かとう・なおみ)

愛知県生まれ。消費生活コンサルタントとして、小売流通に関する話題を中心に執筆する傍ら、マーケット・リサーチに基づく消費者行動(心理)分析を通じて、商品の開発や販売へのマーケティングサポートを行っている。主な著書に『コンビニ食と脳科学~「おいしい」と感じる秘密』(祥伝社新書2009年刊)、『コンビニと日本人』(祥伝社2012年刊、2019年韓国語版)、『なぜ、それを買ってしまうのか』(祥伝社新書2014年刊)、編集協力に『デジタルマーケティング~成功に導く10の定石』(徳間書店2017年刊)などがある。