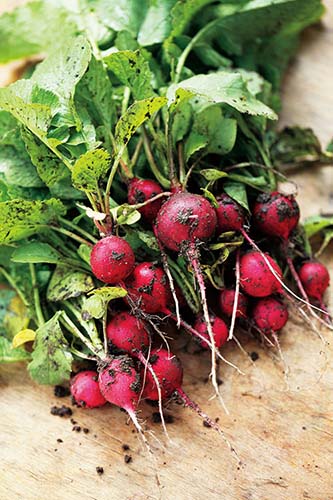

タネまきから収穫まで1カ月ほどで、失敗も少ないため、最も簡単に収穫の喜びを実感できる野菜のひとつ。紅色丸型や白い細長型、紅白型など、色や形の違う、さまざまな種類があります。根にはでんぷんを分解し、消化を助ける酵素、ジアスターゼが含まれています。【解説】加藤正明(東京都指導農業士)

執筆者のプロフィール

加藤正明(かとう・まさあき)

東京都練馬区農業体験農園「百匁の里」園主。東京都指導農業士。日本野菜ソムリエ協会ジュニア野菜ソムリエ。34歳まで民間企業に勤務したのち、家業の農業を継ぐ。2005年に「百匁の里」を開園、野菜づくりのノウハウからおいしい食べかたまで伝授している。野菜ソムリエ協会主催の第2回ベジタブルサミット枝豆部門で最高得点を得て入賞。NHK趣味の園芸「やさいの時間」では、番組開始時より栽培管理と講師を務める。著書に『加藤流 絶品野菜づくり』(万来舎)がある。

▼百匁の里(公式サイト)

▼やさいの時間(みんなの趣味の園芸)

▼専門分野と研究論文(CiNii)

本稿は『達人が教える!農家直伝 おいしい野菜づくり』(永岡書店)から一部を抜粋して掲載しています。

イラスト/小春あや、まんが・イラスト/上田惣子

ラディッシュ

難易度★

気をつけたい病害虫

- 白さび病

- アオムシ

- カブラハバチ

- キスジノミハムシ

- ネキリムシ

など

成功&おいしさの決め手

●間引きのタイミングを逃さないこと。間引きが遅れると、根が割れたり、形の悪い不良根ができる原因になる。

●根の直径2〜3cmくらいがおいしい! 収穫が遅れると、スが入って根の中身がスカスカになって味が落ちるので注意。

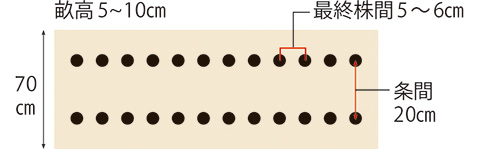

畝づくり

タネまきの1~2週間前に、元肥を全面に均等にまき(全面施肥)、畝を立てます。

元肥を施す

タネまきの1〜2週間前に、畝を立てる場所全面に元肥を均等にまき(全面施肥)、クワで耕して土に混ぜ込む。

元肥 1平方メートルにつき

●牛ふん堆肥 2〜3ℓ

●化成肥料 100g

畝を立てる

高さ5〜10cmの畝を立てる。

(1)タネまき

支柱を押しあて畝に2列、深さ1cmのまき溝をつくり、1cm間隔でタネをまきます。まき終えたら、溝の両側の土を寄せてかぶせ、手のひらで押さえます。不織布をべたがけにし、ハス口をつけたジョウロで水をやります。

親指と人差し指でつまんだタネを、指でひねるようにして溝に落とし、1粒ずつ、均等にまく。

(2)間引き

芽が出揃ったら不織布を外し、本葉が1〜2枚ついたら、株間が5〜6cmになるように間引きます。

株間5〜6cmになるように間引く。間引いた株は汁ものなどに利用できる。

重要!タイミングが遅れないようにする

「ハツカダイコン」の別名のように、タネまきから収穫までの期間が短いので、間引くタイミングを逃さないことがポイント。ラディッシュは丸い形が正常だが、間引くのが遅れて株間が狭すぎると、細長くなったり、根が割れたりしてしまう。

(左)正常 (右)株間が狭すぎる

(3)収穫

根の直径が2~3cmになったら、引き抜いて収穫します。とり遅れると、スが入って風味が落ちたり、根が割れたりしてしまうので注意します。

根を指で挟み、グッと引き抜く。

保存&おいしい食べ方

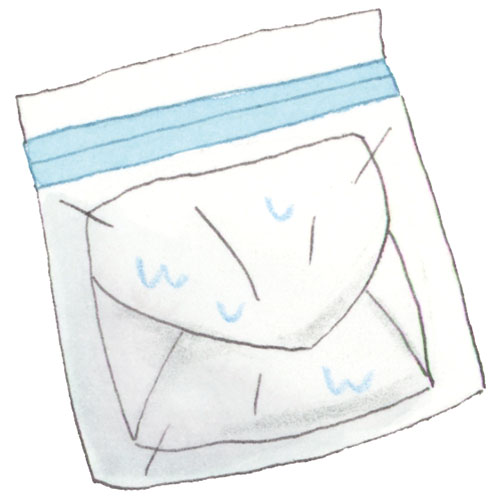

冷凍すると味が落ちるため冷蔵庫で保存する

葉とひげ根を落とし、根をきれいに洗います。少し湿らせたキッチンペーパーにくるんで保存袋に入れ、冷蔵庫で保存を。

冷蔵保存:1週間

野菜スティックやピクルスに

ラディッシュはカラフルさが魅力。野菜スティックとともに皿に並べ、ディップを添えるだけで、もてなしの一品になります。多く収穫したときには、ある程度は保存がきくピクルスにするのがおすすめです。

なお、本稿は『達人が教える!農家直伝 おいしい野菜づくり』(永岡書店)から一部を抜粋して掲載しています。詳しくは下記のリンクからご覧ください。

※㉒「初心者向けの人気野菜 ツルナシインゲンの育て方」の記事もご覧ください。