9月1日(水)は「防災の日」。これは、1923年9月1日に発生した関東大震災に由来しています。地震だけではなく、近年は大雨や台風による被災も珍しくありません。災害は誰にでも起こり得ること。水道やガス、電気が急に途絶えた場合の備えとして、「パッククッキング」と呼ばれる調理方法をお伝えします。耐熱性のポリ袋に食材を入れて湯せん調理する料理で、作り方はとてもシンプル。災害時だけでなく、日常の時短レシピ、一人暮らしの少量レシピ、キャンプなどのアウトドア料理にも応用できます。今回はまず、必要な道具や調理ポイント、ごはんの炊き方とアレンジを紹介します。

災害時のお助け調理法「パッククッキング」とは?

そもそも「パッククッキング」とは、どんな料理なのでしょう。農林水産省のサイトでは以下のように説明されています。

パッククッキングとは、耐熱性のポリ袋(※)に食材を入れ、袋のまま鍋で湯せんする調理方法です。普段の食品が使えること、加熱に使った水が汚れないので再利用できること、袋に入れたまま食器によそえば食器が汚れない、などのメリットがあります。

※耐熱性のポリ袋をご使用ください。

ほかにも、「1つの鍋で同時に複数の料理を作れる」「1人分ずつ袋に分けて食べたい量と柔らかさを調整できる」「手を汚さず衛生的に調理・片付けがしやすい」といった利点があります。何よりも、災害時に温かいほかほかの食事が楽しめると、体も心もホッと救われる思いがしそうですよね。

次項では、私が実際にパッククッキングに挑戦してみて感じた調理ポイントや注意点、必要な道具、具体的なレシピなどを紹介します。お役立ていただければ嬉しいです。

パッククキングに必要な道具

パッククキングに使う道具を、写真付きで紹介しましょう。

【必要不可欠なもの】

◆耐熱性食品用ポリ袋

ポリ袋なら何でもOKではありません。必ず耐熱性の「高密度ポリエチレン」素材のポリ袋を準備してください(耐熱温度100度以上、厚さ0.01mm以上のもの)。写真の「食品用湯煎調理袋」は、100均ショップのダイソーで見つけました。湯せん調理しやすいよう、通常のポリ袋よりも天地の長さがあり、結びやすく作られてします。

◆カセットコンロ・ガスボンベ

ガスボンベ1本の燃焼時間は、気温やコンロのガス消費量で異なり、私が使用した岩谷産業のガスボンベ(1本250g)の場合、約60分程度の燃焼時間が目安とのこと。災害時に備えたカセットボンベの必要量の試算が岩谷産業のサイトに紹介されていましたのでご参考に。

久しぶりにカセットコンロを出しました(汗)。

◆湯せん用の鍋

鍋は大きいと多くの料理を同時に作れる反面、使用する水の量とガスの消費量も増えます。私が使用した直径20cmの両手鍋(写真)は、お湯を1リットル程度使って4〜5品の料理を作ることができました。使用するカセットコンロによっても、使用できる鍋の直径が異なるので、各メーカーのホームページや使用コンロの取説で確認して準備しておきましょう。

*カセットボンベ&コンロのメーカー一覧がわかるサイト(一般社団法人日本ガス石油機器工業会)

このサイズで、4〜5品程度までの湯せん調理が目安。

◆鍋底に敷くための、布巾(ふきん)または耐熱皿

高温になっている鍋底にポリ袋が触れると、溶けて破れる危険性があるため、鍋底に耐熱皿か布巾(ふきん)を敷いて防ぎます。耐熱皿と布巾の両方を試したところ、どちらも一長一短がありました。

耐熱皿は鍋底にしっかりと沈みますが、沸騰後に火を弱めても皿の口縁(ふち)から逃げ場を失った気泡が時折ボコッ、ボコッと大きく沸き上がり火傷に要注意です。一方、布巾は浮かびやすく安定感がイマイチですが、食材入りのポリ袋の重みで包み込むように沈むため保温効果も兼ねられます。1人分・1〜2品など、少量で沈みにくい料理の調理は耐熱皿、ごはんや蒸しパンなど“蒸らし”がポイントとなる料理は布巾といった具合に、調理する量や食材によって使い分けるのが良いと私は感じました。

耐熱皿を使う場合は、ポリ袋がお皿からはみ出て鍋底に触れないよう気をつけましょう。

ポリ袋を入れる前は、布巾をただ煮沸消毒している感じ(左)ですが、ちゃんと沈みました!(右)

なお、耐熱皿または布巾を鍋に入れるタイミングは、耐熱皿の場合は水から入れるのが◎(沸騰したお湯に入れると湯はねで火傷しやすい)。布巾は水からorお湯が湧いてからどちらでも大丈夫です。

【あると便利なもの】

◆ミニトング・・・加熱調理後のポリ袋を取り出す時にあると便利

◆輪ゴム・・・複数のポリ袋の結び目付近で束ねると、後で取り出しやすくなります

◆使い捨てのビニール手袋・・・手洗いできない環境でも衛生的に食材を扱えます

◆キッチンはさみ・・・加熱後のポリ袋の開封や、食材を切る包丁替わりになります

◆ピーラー・・・野菜(にんじんや玉ねぎなど)をスライスできます

◆透明のプラスチックカップ・・・計量カップの代わりに活用できます

◆軍手・・・加熱後に袋の上からもんだり出来上がりを確認する時にヤケドを防げます

◆簡易まな板・・・加熱後のポリ袋を一時的に置いたり、大きい野菜を切る時にあると便利です

◆深さのある紙皿・・・人数分+αあると便利。調理加熱後にそのままポリ袋をかぶせて食べれば何度でも使い回せます

カセットコンロ以外は100均ショップでも調達が可能です。プラスチックカップ撮り忘れました(汗)。

パッククッキングで「ごはん」を炊いてみた

覚えておきたい「お米」と「水」の割合

災害に打ち克つにはパワーが必要。まず、エネルギー源となるごはんを炊きます。湯せん調理の大きな魅力は、1人分ずつ「白ごはん」「おかゆ」「炊き込みごはん」「チキンピラフ」など柔らかさや味が異なるごはんを同時に作れることです。でも、ワンプッシュで計量してくれる米櫃や、水を入れる目盛りのついた炊飯器を使い慣れていると、「水加減(お米と水の割合)が分からない!」という人も多いのでは。ごはん・おかゆ(全がゆ)の水加減、ごはんを食べると、どれだけのパワー(エネルギー)が得られるのかを表にまとめたので、目安にどうぞ。

なお、災害時は節水のためにも無洗米を使うのがおすすめ。無洗米は精白米より少し多めの水加減(米1合あたり大さじ1程度を加える)が目安とされています。ですが、少量の場合は気にしなくて良いでしょう。今回、無洗米のストックを切らしていたため(汗)、普通米を水で研がずにそのまま使いました。でも、美味しく炊き上がりましたよ。

4つのポイントを押さえると「ごはん」は美味しくなる!

おにぎり1個分のごはん、1人分のおかゆ(全粥)をお米から炊いてみます。ごはんを美味しくする4大ポイントを押さえておきましょう。

(1)30分かけて吸水させる

米の中心部まで水分を行き届かせるために必要な吸水。水温によって米の吸水速度が異なり、水温30℃前後(夏)で約30分、水温16℃前後(春秋)は30分〜1時間、水温5℃(真冬)なら1〜2時間かけて吸水させると◎。最短でも30分は吸水させましょう。

(2)水から湯せん調理を始める

お米を入れたポリ袋は、沸騰させたお湯に入れて湯せん調理するのではなく、水の状態から入れ、強火で5〜10分かけて沸騰させます。いきなり熱湯の中へ入れると米の内部の糖が作られず、甘みの少ないごはんになります。なお、鍋の水温や火力、湯せんする食材の量、鍋の大きさで沸騰までの時間は異なります。

(3)98℃以上で約20分間加熱する

いちばん重要なポイント。98℃以上×約20分の加熱で、お米に含まれるでんぷんが完全に糊化して透明感のある美味しい炊き上がりになります。湯せん調理では、鍋蓋は吹きこぼれを防ぐために少しズラして加熱します。

(4)高温をある程度キープして10分間蒸らす

蒸らすことで、米粒の表面にわずかに付着している水分が、ごはんの中に吸収され、ふっくらとした仕上がりに。理想は、90℃以上の温度で10分間キープ。でも、災害時の湯せん調理では火を止めて10分間放置する“余熱蒸し”で構いません。鍋蓋は蒸らし時間の間はきっちり閉めます。

以上のポイントを踏まえながら、ごはんを炊くついでに、ごはんと相性ばっちりのカレーの同時調理にも挑戦! カレーの材料は玉ねぎ、にんじん、大豆ミート、野菜ジュース、カレールウです。

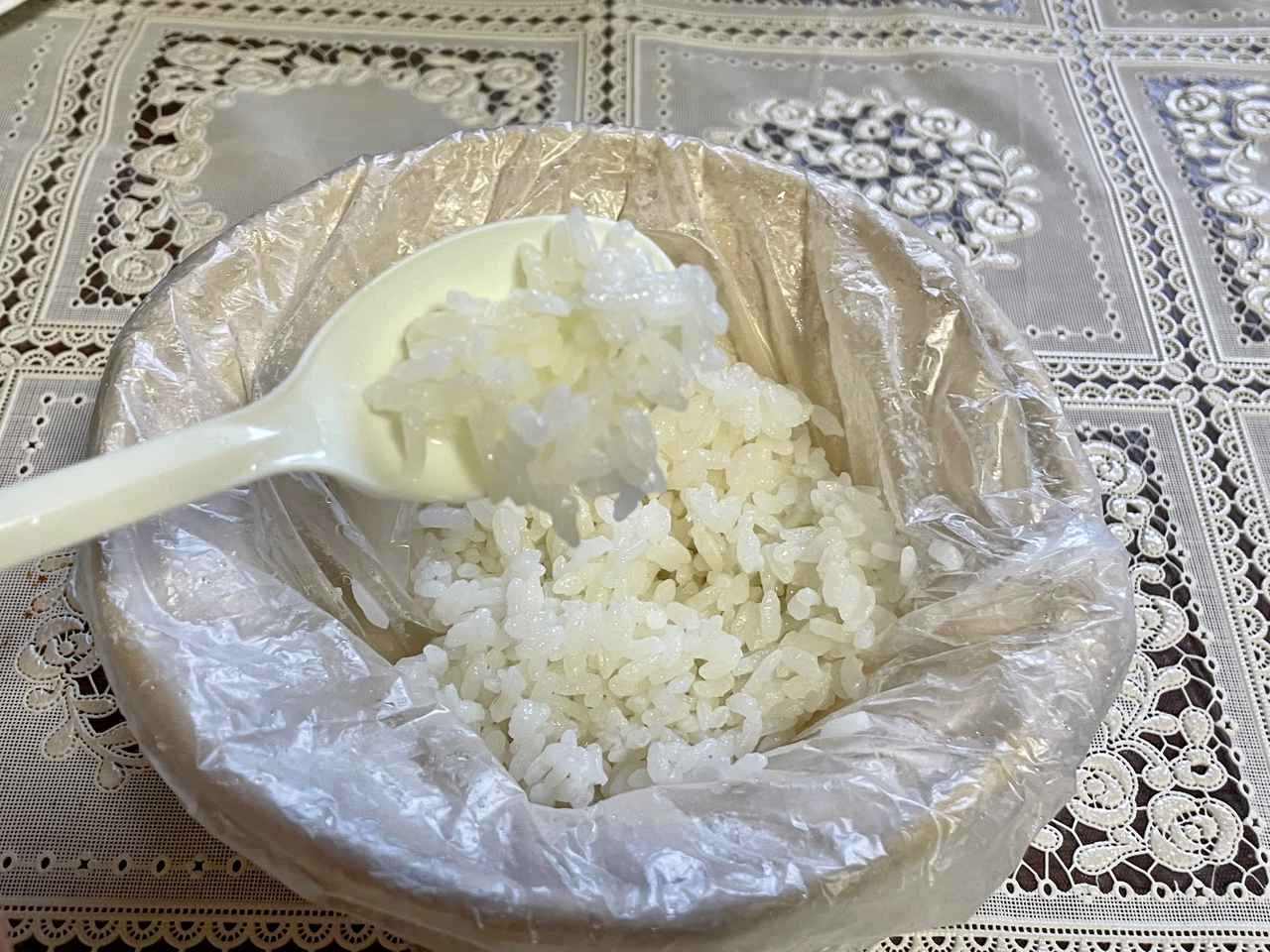

【ごはん・おかゆの下準備】(30分)

(1)ポリ袋に米と水を入れる。ごはん用のポリ袋には米40gと水60g、おかゆ用のポリ袋には米40gと水200gを入れ、30分吸水させる(水温が低い冬は、可能なら1時間吸水させる)。

計量用に透明カップを使用。あらかじめ、写真のように目盛りを付けておくと便利です。

【カレーの下準備】(5分)

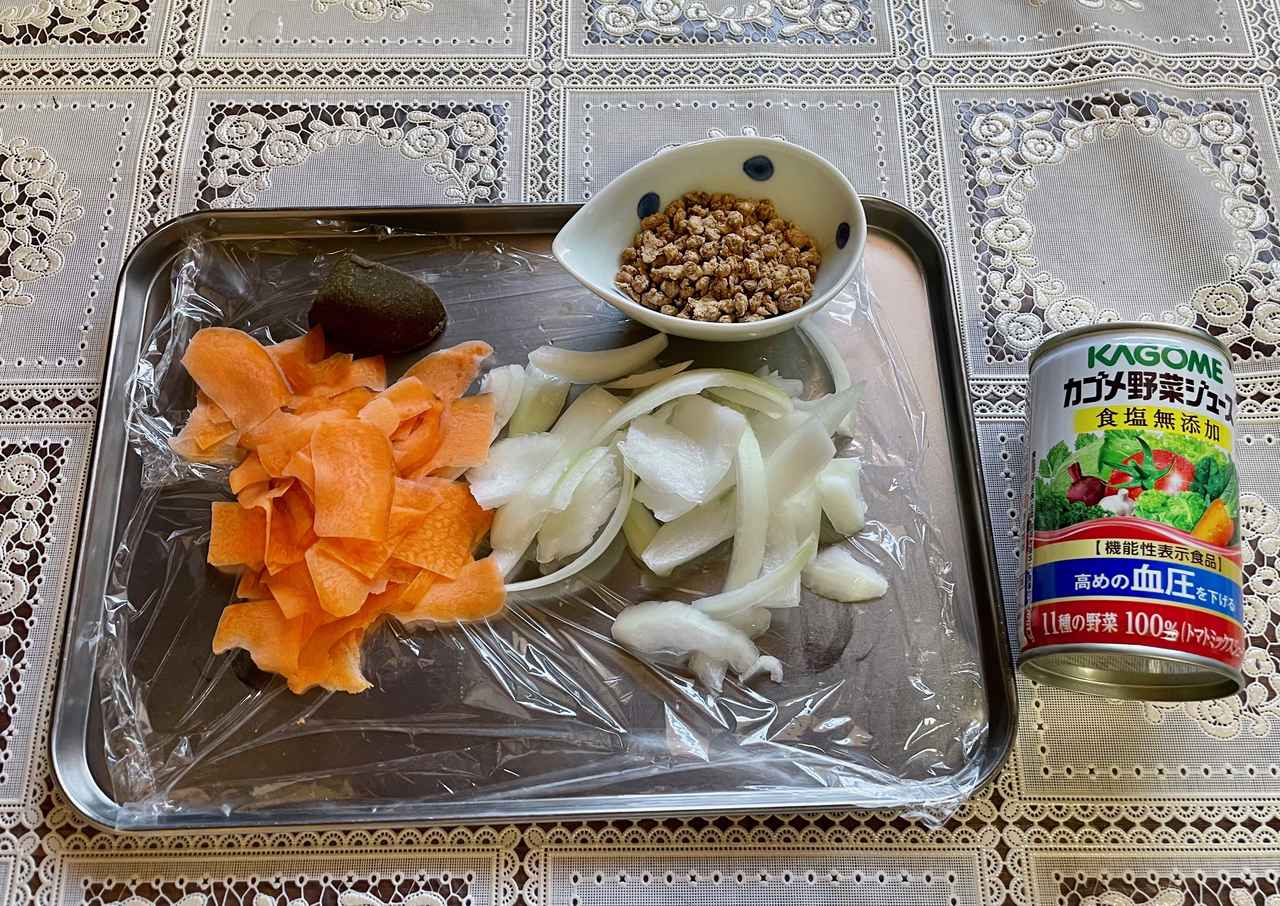

《材料》 1人分

・玉ねぎ:1/4個(50g)

・にんじん:数センチ分(20g)

・大豆ミート(ミンチタイプ:乾燥):大さじ2(10g)

・野菜ジュース:1/2本(80cc)

*カレールウに塩分が含まれているので、野菜ジュースはできれば無塩(食塩無添加)がおすすめ

・カレールウ:1/2片(12g)

野菜は包丁を使えない環境を想定し、キッチンバサミとピーラーを使って切りました。

(2)食べやすい大きさに切った玉ねぎ、にんじん、大豆ミート、野菜ジュースをポリ袋に入れる。カレールウをキッチンバサミで削るようにして細かく砕いて加える。ポリ袋1つあたり1人分ずつ、多くても2〜3人分までを目安に作るのがおすすめ。

材料を全部ポリ袋へブチ込めばOK。簡単すぎる!

【ごはん・おかゆ・カレーの同時湯せん調理】(30分)

(3)ごはん、おかゆ、カレーの食材を別々に入れたポリ袋3つを、それぞれ袋の中の空気を抜きながらねじり上げ、袋の上の位置でしっかりと結ぶ。この時、できるだけ袋の中の空気を抜くのがポイント(空気が多く残っていると湯せんした際に袋の中が膨張して浮かびやすく、熱伝導が悪くなるため)。カレーのポリ袋は、味が平均的に染み込みやすくなるようポリ袋の上からよくもんでおく。

左のカレーのポリ袋がねじり加減の目安(右側のお米はねじりが甘く湯せんしたら膨らみました…汗)

(4)鍋の容量の1/2程度の水を入れ、鍋底に耐熱皿(または布巾)を敷く。食材入りポリ袋((3))を入れ、鍋蓋をして強火にかける。複数を同時調理する時は、輪ゴムで結び目近くを束ねると、後で取り出しやすくなる。ポリ袋の結び目が鍋の外にはみ出していると、熱で溶ける危険性があるので、必ず鍋の内側にまとめること。

鍋の外にポリ袋がはみ出ないようにしてください。

(5)沸騰したら、吹きこぼれないよう鍋蓋をずらし(割り箸などを挟んで隙間を作っても可)、火加減を中火〜弱火(フツフツと小さい泡が出てくる状態をキープ)で20分間加熱。火を止め、きちんと鍋蓋を戻した状態で10分間蒸らす。

沸騰後はこれくらいの火加減が目安。

(6)火傷に注意して、トングなどでポリ袋を取り出し、結び目を外し(キッチンバサミで切ってもOK)、皿に袋のまま盛り付ければ完成!

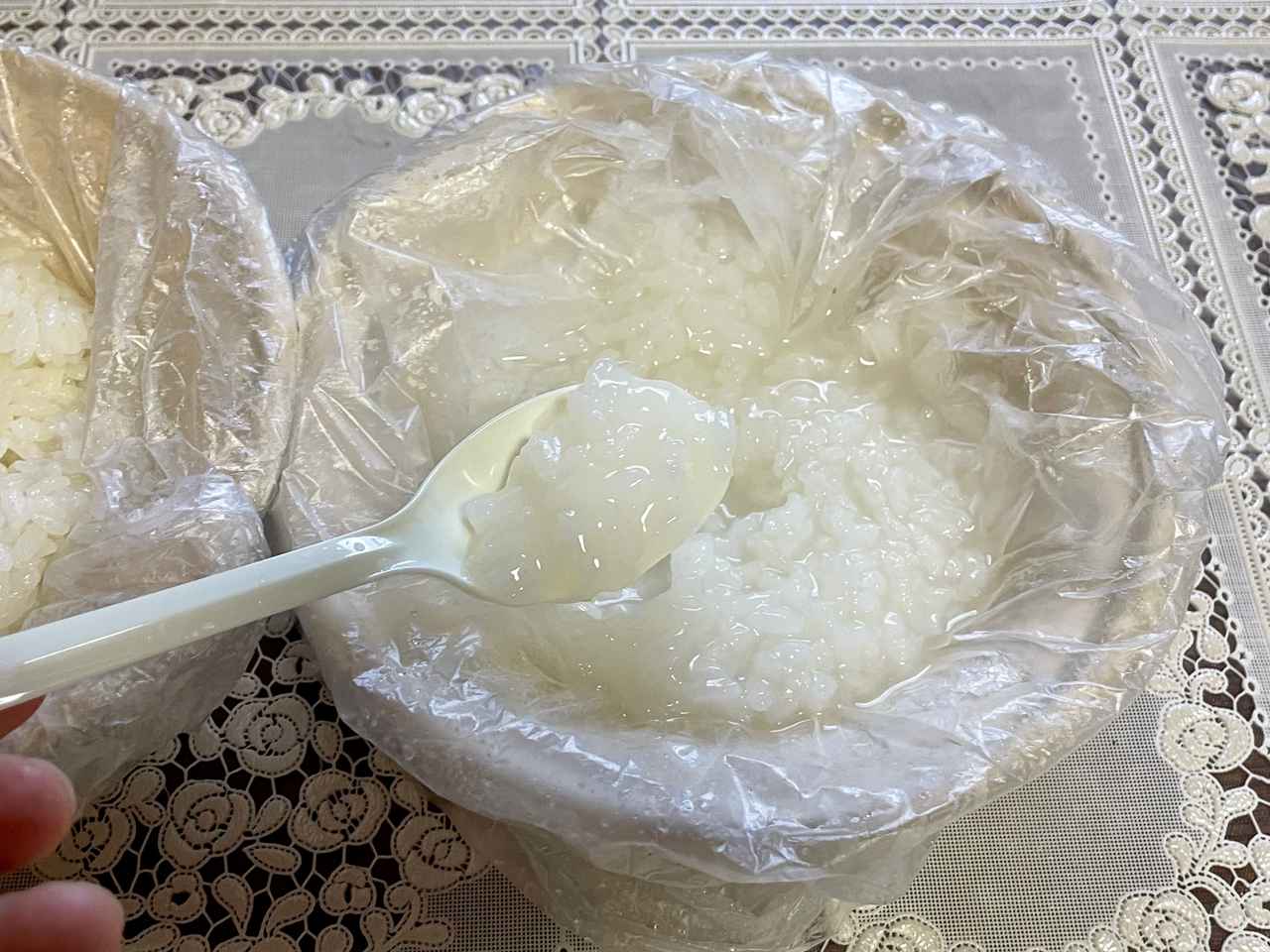

湯せん調理後。

開封後のポリ袋で食器を覆うようにすると、洗い物が減ります。

ごはんはいい感じに米粒が立ち、炊飯器に劣らない美味しさ。かなり目からウロコです! ポリ袋の上から、おにぎりを握ることもできます。一人暮らしの場合は、炊飯器の1合炊きでもごはんの量が多すぎるので、普段のごはんも、湯せん炊きを取り入れても良いのでは?と思ったほどです。

炊飯器では難しい、少量ごはんが手軽に炊けます。

おかゆもツヤツヤ。私はいつも冷やごはんを鍋で炊いて作るのですが、お米から炊くおかゆはやっぱり美味しいです。しかも、湯せん調理の方が簡単で手間いらず。これからは湯せん炊きでおかゆを作ろう!と思いました。

おかゆのクオリティー、かなり高いです!

湯せん炊きなら、その日の家族の体調や食欲に合わせて、母はおかゆ、夫は大盛り、私は控えめ、子どもはおにぎりになど自由自在な炊き上がりが可能。逆に、大量の炊飯は炊きムラが起こりやすいため、ポリ袋1つにつき、ごはん1合までの少量炊きをおすすめします。

なお、カレーも、しっかり煮込んだ味に。野菜ジュースの深みがある優しい仕上がりになりました。驚いたのが、大豆ミートの肉感。言われなければ、ミンチ肉としか思えません。めちゃくちゃいい仕事をしてくれます!

湯せん調理のカレー、やるじゃん!です。

いつもの食器に盛り付ると、ドレスアップ。普段の食事の時短レシピとしても使えますね!

紙皿+ポリ袋→普段のお皿に盛り変えただけ!

主食と主菜がいっぺんに!炊きこみごはん系アレンジ

熱源も調理道具も限られる災害時は、栄養バランスがとれた一汁三菜の食事を作ることが非常に困難です。そこで、一度の湯せん調理で、主食(ごはん)・主菜(肉や魚のおかず)を食べられる炊きこみごはん系のアレンジを、私のおすすめ順に紹介します。4品ありますが、作り方は同じなので、最後に説明するとことして、まずは材料だけ記載していきますね。

◆アレンジ(1)参鶏湯(サムゲタン)風おかゆ

《材料》1人分

・米:40g

・水:200g

・チキンささみほぐし肉(レトルトパウチ):1袋(40g)

・卵スープ(フリーズドライ):1食分(手でほぐして入れる)

・にんにく:1かけ(皮をむいて丸ごと使う)

・しょうが:1かけ(キッチンバサミかピーラーで削る)

*卵スープ→わかめスープや野菜スープでも美味しいと思います!

卵スープのだしを活用するので調味料は不要。

◆アレンジ(2)五目とりめし

《材料》1人分

・米:60g

・水:90g+大さじ1(ひじき戻し分)=105g

・やきとり缶詰(塩味):1/2缶(35g)

・乾燥ひじき・ごぼう・にんじん:ひとつかみ(2g)

・乾燥おきあみ(干しエビ):ひとつまみ(1g)

・和風顆粒だし:少々 *ナシでもOK

*やきとり缶→あさり水煮缶やツナ缶を使っても◎

*顆粒だし、乾燥おきあみ→塩昆布や昆布茶、干し椎茸を使っても◎

やきとり缶は醤油味も美味しいと思います!

◆アレンジ(2)チキンピラフ

《材料》1人分

・米:60g

・水:90g

・やきとり缶詰(塩味):35g(1/2缶)

・コーン缶:大さじ3(40g)

・トマトケチャップ:携帯サイズ1袋(12g)

*やきとり缶→ツナ缶や魚肉ソーセージを使っても◎

やきとり缶詰のスープも活用して調味します。

◆アレンジ(4)茶がゆ

《材料》1人分

・米:40g

・ほうじ茶:1カップ(200g)

・蒸し大豆(ドライパック※1):40粒(30g)

・塩昆布:小さじ1(3g)

・梅干し:1個

*ほうじ茶→ウーロン茶や昆布茶+水でも◎(緑茶は苦味が強く出るかもしれません)

※1)ドライパック=あらかじめ水戻しした素材や軽くボイルした素材をレトルトパウチや缶に詰めて素材に含まれる水分で蒸し上げる製法。水戻し不要でそのままでも食べられる。

梅干し、塩昆布は炊きあがってから好みで加えても◎

◆作り方(4品共通)

調理時間:30分(吸水時間を除く)

(1)ポリ袋に米と水(茶がゆはほうじ茶)を入れ、30分吸水させる。先にお米に水分を吸わせてから、後で具材を加えるのがポイント。

(2)吸水後のポリ袋に各具材を加え、それぞれ袋の中の空気を抜きながらねじり上げ、袋の上の位置でしっかりと結ぶ。さらに、手で軽くもんで味をなじませる。

パッククッキングなら、4種類のおかゆ・炊き込みごはんを同時に作れます!

(3)鍋の容量の1/2程度の水を入れ、鍋底に布巾または耐熱皿を敷く。食材入りポリ袋((2))を入れ、濡れ布巾をもう1枚覆うようにかぶせ、鍋蓋をして強火にかける。白ごはんと比べ、炊き込みごはんは具材の量が多いので、上からも濡れ布巾をかぶせ、さらに鍋蓋をすることで湯せん+蒸らし効果を高める。

吹きこぼれやすいので、火のそばから離れないでください。

(4)沸騰したら鍋蓋を少しずらし、火加減を中火〜弱火にして20分間加熱。火を止めてきちんと鍋蓋をして10分間蒸らす。トングなどでポリ袋を取り出し、結び目を外し、盛り付ければ完成!

左上から時計回りに、五目とりめし、茶がゆ、参鶏湯風おかゆ、チキンピラフ。

どれも美味しく炊き上がり、家族に特に大好評だったのは、参鶏湯風おかゆ。ショウガとニンニクの風味が、ほのかに口の中に広がり、ニンニクのホクホク加減も絶妙でした。長引く避難生活で風邪を引いたり、体調を崩したときに食べると元気が出そうです。

【番外編】湯せん調理の麺料理は難易度が高め

実は、主食+主菜が兼ねられる湯せん調理として、パスタ料理にも挑戦しました。(1)乾燥パスタ+スープ+具材を全てポリ袋に入れて湯せん調理、(2)水漬けパスタで柔らかくしてからスープと具材を加えて湯せん調理、(3)麺と水・スープと具材を別々に湯せん調理。以上の3パターンを試したところ、一番美味しく感じたのは(3)でした。ですが、(1)(2)(3)とも、洗い物をなくす前提でパスタを茹でこぼさなかったため、粉っぽさが口の中に残り、納得できる仕上がりになりませんでした。引き続きトライ&エラーを重ね、いつかパッククッキング続編として、パスタやうどんなどの麺料理をご紹介できたらと思います。

おいしい茹で加減に至らなかったパスタ料理。改めて、リベンジしたいです!

まとめ

最後に、パッククッキングのポイントをおさらいしましょう。

◆耐熱性(100℃以上)のポリ袋を必ず使う

◆食材を入れたポリ袋の中の空気を可能な限り抜き、しっかりと結ぶ

◆炊飯は水から入れて沸騰させ、吸水・加熱・蒸らし時間を守る

調理方法はシンプルですが、普段の料理とは勝手が異なるため、家族人数に合う鍋の大きさや湯せん水の量、カセットコンロに応じた湯せん調理の火加減など、平時に何度か作ってみてコツをつかむことをおすすめします。

次回は、パッククッキング実践レシピの後編として、おかず・おやつ編をお伝えします。また、前後編の総括として、災害に備えたストック食材についても触れたいと思います。

※参考文献:松本仲子監修『調理のためのベーシックデータ 第5版』女子栄養大学出版部,2018年、下村道子・和田淑子編著『新調理学』光生館,2018、公社日本フードスペシャリスト協会編『調理学 第2版』建帛社,2020

文◆ 野村ゆき(栄養士・編集ライター)

編集ライター歴25年以上。食と栄養への興味が高じて、栄養士免許と専門フードスペシャリスト(食品流通・サービス)資格を取得。食品・栄養・食文化・食問題にかんする情報を中心に分かりやすい記事をお届けします。私がパッククッキングを初めて知ったのは、栄養士養成校の給食実習。コロナ禍の映像学習のみで実践はできなかったため、今回の挑戦で多くの発見がありました!