最近よく聞く「行動経済学」とは一体どういう学問なのでしょうか? 伝統的な経済学と行動経済学のちがい、行動経済学は実際にどのように役立つのかなど、著者で多摩大学特別招聘教授の真壁昭夫さんに解説していただきました。

解説者のプロフィール

真壁昭夫(まかべ・あきお)

多摩大学特別招聘教授。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社ニューヨーク本社出向。みずほ総研主席研究員、信州大学経済学部教授、法政大学大学院政策創造研究科教授などを経て、2022年から現職。「行動経済学会」創設メンバー。『ディープインパクト不況』(講談社+α新書)、『2050年世界経済の未来史: 経済、産業、技術、構造の変化を読む!』(徳間書店)、『MMT(現代貨幣理論)の教科書』(ビジネス教育出版社)、『仮想通貨で銀行が消える日』(祥伝社新書)など著書多数。

本稿は『イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める! 行動経済学のしくみ』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。

イラスト/桔川シン、栗生ゑゐこ、フクイサチヨ、北嶋京輔

最近よく聞く「行動経済学」って何?

ヒトの行動が経済に与える影響を、心理学を応用して研究する新しい経済学!

近年、注目されている「行動経済学」とは一体どういう学問なのでしょうか?

かんたんにいえば、心理学の理論を応用した、比較的新しい経済学のことです。

なぜ、経済学に心理学を取り入れる必要があるのでしょうか?

それは、ヒトは常に合理的な判断をできるわけではなく、ときには不合理な判断をもとに行動してしまうからです。

例えば、のどがかわいてジュースを飲みたいとき、数分歩けばスーパーで安く買えるのに、すぐそばの自動販売機で買ったことはありませんか?

「好みじゃない…」と思いながら、50%オフの洋服を買ったり、「毎月、3万円を貯金しよう!」と決意したのに使ってしまったり…。

思いあたることがあるのではないでしょうか。

伝統的な経済学では、「ヒトは常に合理的な判断をする」という前提に基づいているのですが、現実社会の経済活動は、合理的でない判断や行動に基づくことがよくあるのです。

しかし、伝統的な経済学では、このような不合理な現象を説明できないのです。

「ヒトはどんなときに不合理な行動をするのか?」「不合理な行動をした結果、経済にどんな影響を与えるのか?」といったテーマを究明するために、行動経済学は誕生したのです。

不合理な経済活動の例

ヒトが理屈に合わない行動をするときのメカニズムや、経済的な影響を解き明かすのが行動経済学。

▼宝石を値上げして売り上げアップ

ある宝石店が、宝石の値段を倍に上げると、客は「この店の宝石は高級だ!」と思いこみ、その結果、店の売り上げがアップした。

この現象は、フレーミング効果と呼ばれる。

▼好みじゃない洋服をディスカウントで購入

自分の好みの洋服じゃないかもと思っていても、「バーゲン限定!50%オフ!」などの値札を見ると、「これは、お得! 今しかチャンスがない」と思い、購入を決意してしまう。

▼割高な自動販売機でジュースを購入

100mほど先のスーパーで、88円でジュースを売っているのを知りながら、「今すぐ飲みたい!」という誘惑に負けて、120円の自動販売機で購入してしまう。

本稿は『イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める! 行動経済学のしくみ』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。

伝統的な経済学と行動経済学のちがいは?

行動経済学は「ありのままの人間」を、分析の対象にしている!

経済学の起源は、18世紀にアダム・スミスが書いた『国富論』とされています。

経済学といえば、「お金のもうけ方」の研究と思われがちですが、経済学の目的は、みんなが幸せになれるように、社会の中にあるお金や労働力などを効率的に分配することです。

イギリスの経済学者ケインズは、民間の需要(購入したいという欲求)が減って不景気になったときは、政府が公共事業を増やして需要を押し上げて、景気をよくするべきだと主張しています。

こうして発展してきた伝統的な経済学ですが、近年、その前提条件が疑われています。

その前提条件とは、「私たちは市場に関するすべての情報(完全情報)をもっていて、感情に振り回されることがなく、利益のために、常に合理的に判断できる」というもの。

こうした人間像を経済学では、「ホモ・エコノミカス」(合理的な経済人)と呼びます。

しかし、私たちは常に合理的とは限りません。

例えば、翌日の出張のために早起きが必要だとわかっていても、同僚に飲みに誘われて断れず、出張の日の朝、起きるのがつらかったという経験をした人は多いでしょう。

行動経済学では、常に合理的とは限らない、ありのままの、生身の人間の意思決定を分析の対象にしているのです。

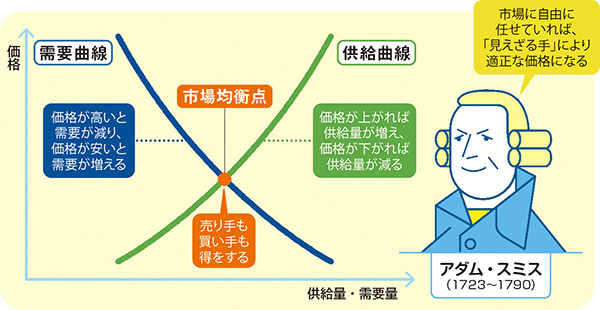

▼需要と供給の関係

アダム・スミスは、需要量(消費者が買いたい量)と供給量(企業が売りたい量)が一致する「市場均衡点」で市場価格が決定されると考えた。

▼ホモ・エコノミカスと生身の人間

ホモ・エコノミカスは常に合理的だが、生身の人間は常に合理的とは限らない。

ホモ・エコノミカス

市場に関してすべての情報をもつ

自分の利益のみを追求する

情報を分析して合理的に判断する

常に冷静で無駄がない

▼生身の人間

市場に関して知らない情報がある

自分だけでなく他人の利益も考える

直感で不合理な判断をすることもある

感情的で無駄なこともする

本稿は『イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める! 行動経済学のしくみ』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。

行動経済学はどう役に立つの?

「ヒトはどのように判断するか」を解明すると、現実の経済を分析・理解することができる!

行動経済学は、実際にどのように役立つのでしょうか?

生身の人間を前提にした行動経済学は、ヒトの不合理な判断や、矛盾する行動などを研究しています。

つまり、私たちの「意思決定の手順」を解き明かそうとしているのです。

例えば、多くの人が「景気がいい」と思えば、企業の業績とは関係なく株が購入されて、株価は上昇します。

伝統的な経済学では、「フェアバリュー(公正価値)」と呼ばれる適正な水準(理論的に正当化できる価格)を超えると売買は成立しないとされますが、「株はさらに上がる」と思う人が増えると、株価が適正な水準を上回っても株は購入され続け、「バブル」が発生するのです。

伝統的な経済学では、バブルのような理論的でないことを「例外的事象(アノマリー)」と呼んで、分析してきませんでした。

でも実際、バブルはくり返し起きています。そのため、現実の経済を分析・理解するために、行動経済学が必要になるのです。

行動経済学は、株価だけでなく、為替や投資、貯蓄、マーケティングなど、あらゆる経済分野で活用されています。

さらに、不合理な意思決定をしてしまう人を、よりよい選択に導く手法である「ナッジ」にも役立てられています。

▼「バブル」が発生するしくみ

経済学でいう「バブル」とは、株や不動産などの価値が、実体経済とかけ離れて急上昇する現象。伝統的な経済学ではバブルの発生はあり得ない。

景気がいいと、「自分も利益を得たい」と、多くの人が株を購入するため、株価は適正な水準を超えても上昇を続ける。

あるときを境に、株価は急激に下落し、バブルが崩壊する。バブル崩壊のタイミングを予測することは専門家でもむずかしい。

▼バブルを分析できる行動経済学

バブルの発生や短期的な株価の変動は、行動経済学の一分野である「行動ファイナンス」によって分析ができるようになった。

伝統的な経済学

市場において、フェアバリュー(公正価値)の水準を上回ることはあり得ない。

行動ファイナンス

株価などの金融市場の動向を、心理学の理論などを使って分析する。

◇◇◇◇◇

なお、本稿は書籍『イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める! 行動経済学のしくみ』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。近年、注目されている「行動経済学」は、心理学の理論を応用した、比較的新しい経済学のことです。伝統的な経済学の理論では、人間は常に合理的という条件を前提にしています。しかし、人間は、ときにはおかしなことをする。ダメといわれると余計にやりたくなってしまう。常に合理的とは限らない“私たち”がつくっている社会や経済も、理屈通りではありません。それを考察するのが行動経済学です。行動経済学で使われる言葉には、一般的に理解しにくいものがありますが、具体的なイメージをつくることで理解しやすくなります。それを実現したのが本書です。わかりやすいイラストを見ることによって、行動経済学のおもな理論をより深く理解できるだけでなく、日常の生活にも十分に役立ちます。豊富なイラストとともにオールカラーでやさしく解説しています。