デンキウナギやデンキナマズ、シビレエイは、自力で発電できる「発電魚」のなかでも「強電魚」と呼ばれるほど、高い電圧で発電できます。もし仮に家の1日分の電力をデンキウナギに発電してもらうとすると、何匹に協力してもらう必要があるのでしょうか? デンキウナギの発電のしくみや、家の電気をまかなうにはデンキウナギが何匹必要か?について紹介しています。

解説者のプロフィール

一般財団法人 エネルギー総合工学研究所

1978年4月1日「財団法人エネルギー総合工学研究所」として設立。「エネルギーの未来を拓くのは技術である」との認識のもと、シンクタンクとしての研究活動を続けている。対象分野は地球環境、新エネルギー、電力システム、水素エネルギー、炭素循環エネルギー、原子力と多岐にわたり、とくに昨今では、CO2 の有効利用技術開発推進やカーボンニュートラルなど、脱炭素エネルギーシステム分野での最先端の情報を有する。著書に『図解でわかるカーボンニュートラル』(技術評論社)など。

本稿は『イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める! エネルギーのしくみ』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。

イラスト/添田あき、堀口順一朗、北嶋京輔

家の電気をまかなうにはデンキウナギが何匹必要?

デンキウナギやデンキナマズ、シビレエイは、自力で発電できる「発電魚」のなかでも「強電魚」と呼ばれるほど、高い電圧で発電できます。

もし仮に家の1日分の電力をデンキウナギに発電してもらうとすると、何匹に協力してもらう必要があるのでしょうか?

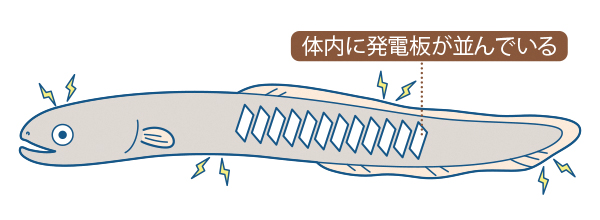

まず、体内で電圧を生じるしくみについてです。

人間を含めた動物の細胞には、内側にカリウムイオン、外側にナトリウムイオンがあって、興奮状態になるとナトリウムイオンが細胞内に入り、細胞内の電圧が外側よりも高くなります。

人間では微弱な電圧しか生じませんが、デンキウナギには筋肉細胞が変化した発電板が数千個も直列状態で並んでいるので、それらが一斉に発電すると、最高で600~800Vにも達します。

家庭用の電気が100Vですから、すごい電圧ですよね。

ただし、高い電圧で電気を流せるのは、わずか1000分の1秒ほどだけです。

ですから、デンキウナギをそのまま発電機として利用することには、無理があります。

デンキウナギの発電のしくみ

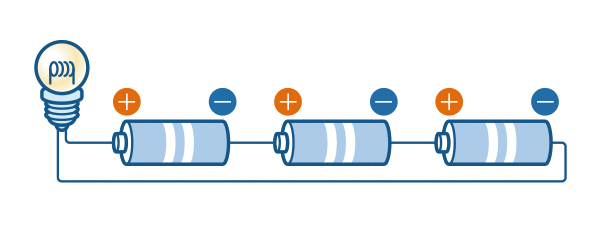

デンキウナギの体内には、「発電板」という器官がある。発電板を電池に置き換えてみよう。

電池にたとえると…

▼通常時

発電しないときは、電池を導線からずらして電気が流れないようにする。

▼発電時

発電するときには、発電板を導線とつなげて、電気を流している。

本稿は『イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める! エネルギーのしくみ』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。

デンキウナギが何匹いれば、まかなえる?

もしもこの高い電圧を長時間持続させることができたとしたら、デンキウナギが何匹いれば、家庭の1日の電力をまかなえるでしょうか。

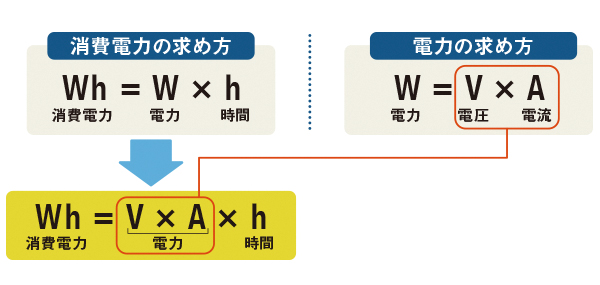

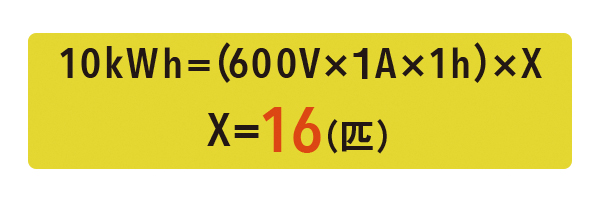

ある家庭の1日の消費電力が10kWhだとして、計算式は下の図のようになります。

16匹のデンキウナギが1時間発電し続ければ、この家庭の1日分の電力がまかなえるという結果になりました。

ちなみに、デンキウナギの発電時間を1000分の1秒のままとして計算すると、5,760万匹のデンキウナギに一斉に発電してもらう必要があります。

どちらにせよ、ちょっと実現は無理そうですね。

消費電力と電力の求め方

デンキウナギが600Vで1Aの発電をし、それをX匹で1時間持続できたとすると…

◇◇◇◇◇

なお、本稿は書籍『イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める! エネルギーのしくみ』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。近年、「エネルギー問題」や「再生可能エネルギー」という言葉をよく耳にします。「エネルギーって、なに?」と尋ねられたとき、適切に答えるのはなかなか難しいことです。この本を読めば、エネルギーとは何か、という基本的な知識が理解できます。同時に、私たちはその存在に気づかないうちに、数多くのエネルギーに囲まれて生活していることがわかると思います。エネルギーがなければ、世界中の人々の生活や経済活動が成り立ちません。一方、地球温暖化対策や脱炭素化により、エネルギーをめぐる状況は大きな転換期を迎えています。本書では、エネルギーの学問的な基礎知識に加え、最新の科学技術や、エネルギーにまつわる国際的なデータや制度についてなど、重要でおもしろいトピックをイラストと図解でわかりやすく説明しています。