「SDGsで変わる消費生活」〈その1〉で家庭から出るプラスチックごみの行方を追いかけ、〈その2〉で海洋プラスチック汚染の現状と原因を探り、〈その3〉は問題点を整理するとともに、日本が解決策として掲げる「3R+Renewable」に沿って検討してきました。今回は新た加えられた「R」(Renewable)によって「バイオプラスチック(以下、バイオプラ)」の導入が進められていますが、日本では「3R」の後に位置づけられています。これは、単純に既存のプラスチックをバイオプラに置き換えれば済むという問題ではないということなのでしょうか?そこのところを調べてみるとともに、私たち消費者はどうすればよいのか、考えてみましょう。

「SDGsで変わる消費生活」〈その1〉はこちら

「SDGsで変わる消費生活」〈その2〉はこちら

「SDGsで変わる消費生活」〈その3〉はこちら

日本のバイオプラ導入

まず「前提」、そして「代替素材」の利用

日本のバイオプラ導入に向けては、環境省と経済産業省、農林水産省、文部科学省が合同して「バイオプラスチック導入ロードマップ」を公表しています。

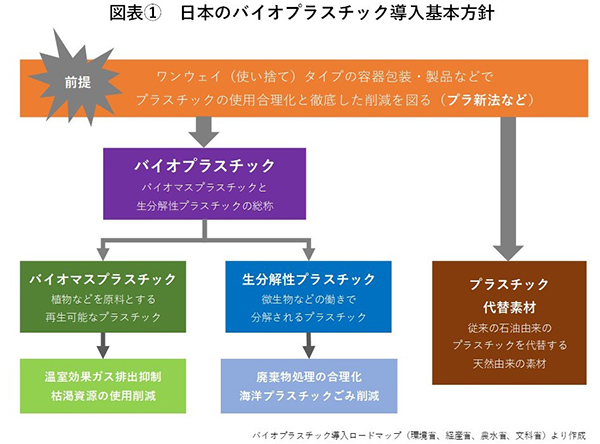

その基本方針を図表(1)のように図式化してみました。

まず、バイオプラを導入する前に「前提」があります。プラ新法で規定されたワンウェイ(使い捨て)タイプのプラスチック製品(12品目)をはじめ、ワンウェイタイプの容器包装などを「使用合理化」により徹底して削減を図ることです。

次いで、使用合理化によっても削減すべきでない、すなわち必要なモノについては、「バイオプラスチック」もしくは「プラスチック代替素材」に置き換えるという2つの方法が示されます。

「プラスチック代替素材」とは、紙、木、竹などの天然由来の素材を指します。

例えば、店舗などが無料で配布しているスプーンやフォーク、ストローなどをプラスチック製でなく紙製や木製などの天然素材に替えることについてですが、問題は、それを使用する人が「許容できるか」、「使い勝手はどうなのか」というところにあります。

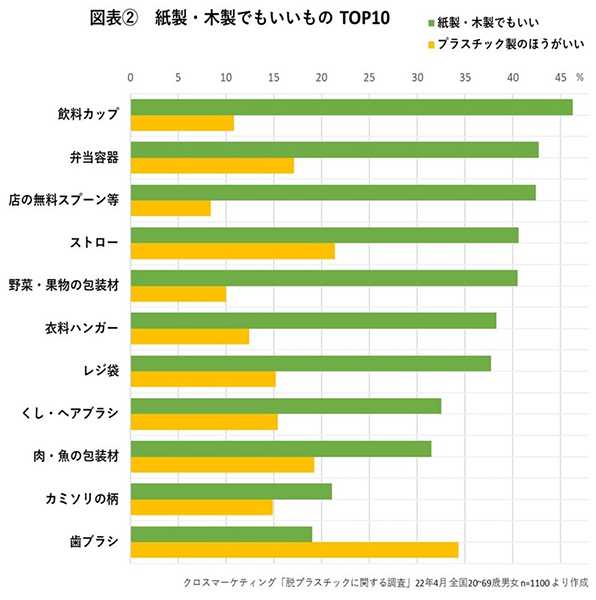

図表(2)は、プラ新法が施行されたときに行われた消費者調査で、プラスチック製のモノを挙げて、「紙製や木製でもいい」か、それとも「プラスチック製のほうがいい」かを尋ねた結果です。

図表(2)では、「紙製や木製でもいい」と答えた人の割合が多い順から10品目を掲出しています。

最も多くの人が紙製や木製でもいいと答えたのは「飲料カップ」でした。紙製カップなど、すでにプラッスチック製以外のモノも一般的に使われているからでしょう。

一方、「歯ブラシ」は紙製や木製でもいいという人の割合で10位にランクインしましたが、実際には、プラスチック製のほうがいいという人のほうが多いことが分かります。天然素材の歯ブラシもありますが、毛も柄も天然素材となると、まだまだ一般的とは言い難いからでしょうか。

もっとも、天然素材のモノが普及し始めれば、許容度も高まるでしょう。ただし、使い勝手のほうはどうでしょう?

「バイオプラ」か「代替素材」か?

再生可能な資源を使うことの意味

図表(2)で気になったのが、プラスチック製のほうがいいという人の割合が「店の無料スプーン等」は10%を切っていますが、「ストロー」は20%を超えていることです。

スプーンやフォークなどは、すでに紙製や木製のモノも出回っているので、抵抗が少ないという点で、飲料カップと同じと考えられます。しかし、ストローの中には、途中がジャバラ(蛇腹)になっているプラスチック製のものがあり、折り曲げて使いやすく、そういうストローを必要としている人もいます。

あのジャバラは、天然素材では再現しにくいのかしら…?もし、天然素材で再現できないようなら、バイオプラで従来のプラスチック製と同じ機能のストローをつくるべきかもしれませんよね。

つまり、図表(1)で「前提」の後に示された2つの方法のどちらにするか、従来のプラスチック製品の特性や代替する天然素材の状況など、いろいろな角度から検討しつつ、決める必要がありそうです。さらに、代替素材として、ひとつの天然素材ばかり使用するのも避けたほうがいいかもしれません。使い過ぎによって枯渇させてしまっては、本末転倒です。なぜなら、代替素材を活用する目的はRenewable(再生可能な資源による代替)にあるからです。

再生可能な資源とは、利用し続けても大丈夫な天然資源のことです。再生スピードに合わせて利用することで枯渇を防ぎます。石油などの化石資源も天然資源ですが、長い年月をかけて生成されるので、現在のような利用スピードでは枯渇が心配されます。化石資源の利用スピードを落とし、代わりに再生スピードの比較的早い生物資源(バイオマス)を利用しようというのです。

バイオプラにも、バイオマスを利用するモノがあります。同じ天然資源を使う場合、そのまま代替素材として使うか、バイオプラにすべきか、再生スピードとの兼ね合いで悩むこともありそうです。しかも、バイオマスを利用する動きは、さまざまな分野で広がっています。

例えば、植物によっては、人間が食べたり、家畜などの飼料に使われたり、再生可能エネルギー(バイオマス燃料)などにも活用されています。既存のプラスチックの代替として利用するだけではありません。再生可能な資源として、ずっと利用していくためには、さまざまな分野での利用の仕方に配慮しながら、再生可能な資源を守り育てていく必要があるのです。

CO² など温室効果ガス削減へ

SDGsの"バトンを渡す"

植物を栽培したり、森林を保護したりすることは、再生可能な資源を守り育てていく一つの方法です。もちろん、植物由来のプラスチックであっても、製品への加工時や廃棄(焼却)時などにはCO²(二酸化炭素)を排出します。ただし、その排出量分は、植物が光合成によって吸収してくれるとも考えられます。CO²などの温室効果ガスの排出量と植物などによって吸収される量が同じであれば、温室効果ガスの増加を防ぐことができます。

このように「排出量=吸収量」とすることを「カーボンニュートラル」と言います。排出量と吸収量をイコールにして「実質ゼロ」を目指すという考え方です。日本は、「2050年度までにカーボンニュートラルを実現」という目標を世界に向けて公表しています。その前段階として、「2030年度までに温室効果ガスの排出量を2013年度比で46%削減」という目標も掲げています。

つまり、2つの目標があります。2050年度までの目標をカーボンニュートラルの最終目標とすれば、2030年度までの目標は、その中間目標といった位置づけになります。2030年といえば、SDGs(持続可能な開発目標)の最終年です。しかし、最終年なのに終わりません。

SDGsには、カーボンニュートラルのように、通過点としての目標も少なくないようです。"バトンを渡す"の言葉のように、現在していること(バトン)を次の人々に手渡していくことが求められます。SDGsによる目標の多くは、"バトンを渡す"ことで、SDGsが終わった後も続きます。それは、植物の栽培や森林の保護でも、同じことが言えそうです。原料として利用された植物そのものは消費されなくなってしまいますが、新たに育つ植物にバトンを手渡していき、その繰り返しによって「再生と循環」が生まれます。

問題は、この再生と循環のなかに、既存のプラスチックが入っていないことです。

バイオプラ最大のデメリット!

「バイオマス」も「生分解性」もダメ?

じゃ、「バイオマス」由来のプラスチックであれば、カーボンニュートラルによって、再生と循環のなかに入れるのではないでしょうか?しかし、それも既存のプラスチック問題と同様に、きちんと処理された場合に限られますし、プラスチック問題を〈その3〉で整理したように、マイクロプラスチックをなくすことにはなりません。

それなら、環境中で分解する「生分解性」のプラスチックにすれば?

これも〈その3〉で見たように、環境条件によって、分解しなかったり、分解のし方が変わったりします。しかも、国連環境計画(UNEP)は「たとえ海で分解するプラスチックだとしても、海洋プラスチックごみ問題を解決するものではない」と言います。

なぜなら、分解するまでに時間が掛かり、その間に劣化し、微細片化し、汚染物質を吸着したり、生物によって誤食されたりするからです。さらに、生分解性なら、その辺に捨てても構わないだろうと「ポイ捨て」する人が増えるのではないか、とも言うのです。

図表(1)には、「バイオマスプラスチック」の活用によって「温室効果ガスの排出抑制」や「枯渇(石油など)資源の使用削減」を図り、「生分解性プラスチック」の活用によって「廃棄物処理の合理化」や「海洋プラスチックごみ削減」を図る、とありますが……。現状では、まだまだ途上ということなのでしょう。

もちろん、バイオプラの開発は日進月歩ですから、環境負荷がなく、安価で、使い勝手がよく、捨てやすいモノがつくられる可能性はあると……、期待しています。ただし、現在のところは、私たちがプラスチックを使う際に注意しながら生活していく必要があるということです。

SDGsの12番目「つくる責任つかう責任」の「つかう責任」に当たります。

識別表示マークってどう?

いまは"5角形"で考えませんか!

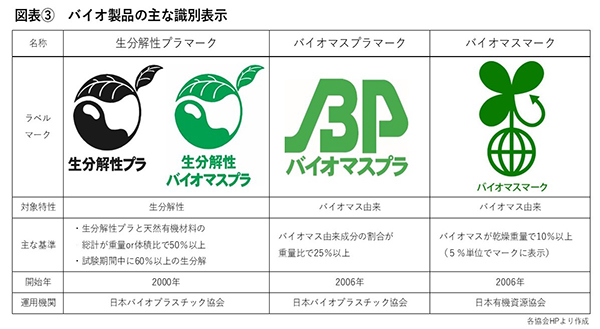

バイオプラは、すでに製品に活用されています。図表(3)のような識別表示マークを見かけることもあります。

右端の「バイオマスマーク」は、プラスチックに限らず、バイオマスを10%以上配合している製品に付けることができます。また、真ん中の「バイオマスプラマーク」は、バイオマスを25%以上配合しているプラスチック製品に付けることができます。

例えば、〈その1〉の図表(2)に「バイオマス配合のレジ袋の例」を挙げましたが、そのレジ袋には、「バイオマスマーク」と「バイオマスプラマーク」の2つが付けられていました。なぜ2つも付いているのでしょう?レジ袋をよく見ると、レジ袋自体はバイオマスを25%配合してつくられ、そのレジ袋に印刷したインキの一部にバイオマス原料を用いているということが分かりました。

……それで……?

こうしたレジ袋の実体を知って、私たちはどう注意して生活すればいいのでしょう?

本来ならレジ袋を断るところでも、購入したモノによっては、店側の配慮でレジ袋に入れてくれることがあります。その配慮を断るべきってこと……?

それとも、せっかくもらったレジ袋だから「再使用」すればいいとか、または「へぇ、バイオマスが使われているのね」と思うだけでいいとか……?

確かに、まずは「認知」されることを目的としたマークもたくさんあります。しかし、プラスチック問題が「まったなし」なら、私たち消費者の選択がいいかどうか、さらに次の選択へつながるような示唆がほしいと思います。

最近、図表(4)のような表示マークを見つけました。客観的なデータも必要でしょうが、消費者として選択した商品やサービスが良かったどうか気になります。

図表(4)の左側のマークは、衣服から排出されるマイクロプラスチックを減らして、海を守ろうというプロジェクトから生まれたそうです。右側のマークは、商品やサービスが排出している温室効果ガスをCO²に換算し、従来よりどれぐらい削減できたかを表示しています。どちらも「だから、買いましょう」というより、「買ってみたら、そうだった」として、共感を集めているようです。

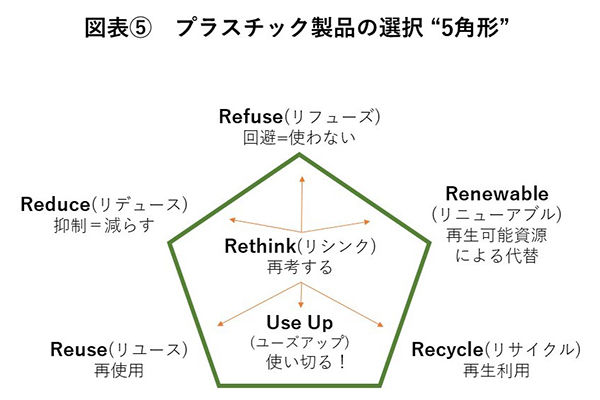

自分の選択を強制されたくありませんが、どう選択するかは悩ましいところです。そこで、図表(5)のように、考えてみるのはどうでしょう?

これまで見てきたように、プラスチック製品を選択しようとする場合には、まず前提として、「使わない」という選択肢を考え、次いで、使うことを選択した場合もごみを「減らす」ことを考え、「再使用」を考え、その後に「リサイクル」を考えます。

理想としては、100%「再生可能資源による代替」がなされればいいのでしょうが、現在のところは望めない状況にあることが分かりました。したがって、再生可能資源による代替を選ぶ場合には、代替できる程度や環境への負荷、生活への必要性など、考えなければならないことも多くなります。

これら(太字の)5つの選択肢を"5角形"として構成したのが、図表(5)です。すべての選択で「考える(再考する)」ことを求められるなんて、面倒くさいですよね。

とはいえ、私たち消費者は消費する以上、そのモノを「使い切る!」ことこそ、大切な役割ではないでしょうか?使い切ることで、そのモノに対して、さらに、そのモノをつくった人に対して「リスペクト(Respect)」も生まれます。

まとめ

プラスチック問題について、4回にもわたって考察してきました。〈その1〉で家庭から出るプラスチックごみの行方を追いかけ、〈その2〉で海洋プラスチック汚染の現状と原因を知り、〈その3〉で問題点を整理するとともに、日本が解決策として掲げる「3R+Renewable」を検討し、今回の〈その4〉では、既存のプラスチックに替えて、日本が導入を推進する「天然素材」や「バイオプラ」導入について、図表(1)のようにまとめて概観しました。

しかし、現在のところ、既存のプラスチック問題を"すんなり解決"できる方法はないようです。現状では、私たちにできることを考えながら生活していく必要があります。

じゃ、どう考えたらいいのか、ということで図表(5)のような「プラスチック製品の選択"5角形"」に表してみました。プラスチック製品を使う際に、どうぞ思い出してみてください。

執筆者のプロフィール

加藤直美(かとう・なおみ)

愛知県生まれ。消費生活コンサルタントとして、小売流通に関する話題を中心に執筆する傍ら、マーケット・リサーチに基づく消費者行動(心理)分析を通じて、商品の開発や販売へのマーケティングサポートを行っている。主な著書に『コンビニ食と脳科学~「おいしい」と感じる秘密』(祥伝社新書2009年刊)、『コンビニと日本人』(祥伝社2012年刊、2019年韓国語版)、『なぜ、それを買ってしまうのか』(祥伝社新書2014年刊)、編集協力に『デジタルマーケティング~成功に導く10の定石』(徳間書店2017年刊)などがある。