コンテナや段ボール箱に入った荷物を運ぶのには、物理学の法則を使います。でも、私たちが介護しているのは、荷物なんかじゃありません。意志をもった人間の動作です。そこで使うのは「人の自然な動き=生理学」です。【解説】三好春樹(理学療法士)

執筆者のプロフィール

三好春樹(みよし・はるき)

1950年生まれ。生活とリハビリ研究所代表。1974年から特別養護老人ホームに生活相談員として勤務したのち、九州リハビリテーション大学で学ぶ。理学療法士(PT)として高齢者介護の現場でリハビリテーションに従事。1985年から「生活リハビリ講座」を開催、全国で年間150回以上の講座と実技指導を行い、人間性を重視した介護の在り方を伝えている。『関係障害論』(雲母書房)、『生活障害論』(雲母書房)、『ウンコ・シッコの介護学』(雲母書房)、『介護のススメ!希望と創造の老人ケア入門』(ちくまプリマー新書)など著書多数。

▼三好春樹(Wikipedia)

▼生活とリハビリ研究所(公式サイト)

▼@haruki344(Facebook)

▼専門分野と研究論文(CiNii)

本稿は『イラスト図解 いちばんわかりやすい介護術』(永岡書店)から一部を抜粋して掲載しています。

イラスト/ひらのんさ

人を物のように扱ってはいけない!

お年寄りの“自発的な動作”を邪魔せず生活行為を手伝うことが介助の大前提

荷物をA地点からB地点に動かすことは、「運搬」と呼ばれます。重い荷物を運搬するのは大変なので、クレーンなどの機械を使いこなすことになります。

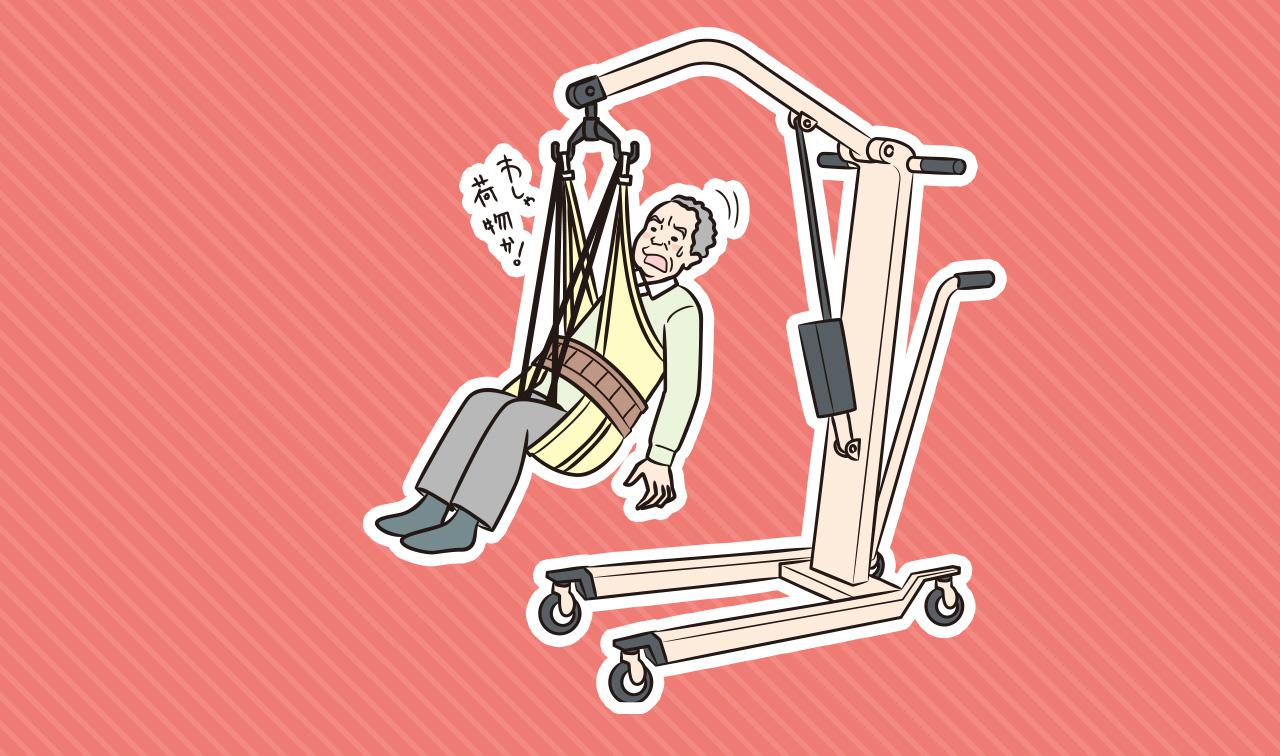

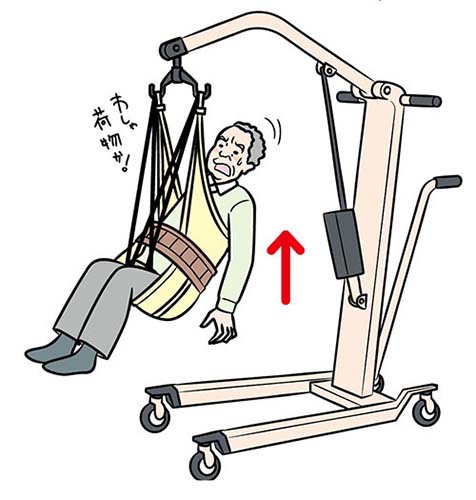

介助を同じように考えていいのでしょうか? お年寄りを「運搬」なんかしちゃ困りますよね。だって、お年寄りは荷物じゃないんですから。

私たち介護者は、お年寄りの体を介助していると思っています。でも本当に介助しているのは、お年寄りの“自発的な動作”なのです。

立ち上がって歩いてトイレに行きたい、食堂に行って食事をしたい、浴室まで移動してお風呂に入りたい……。こうした、生活行為を手伝っているのが介助です。

ですから、私たちが介助をするときに忘れてはいけない大前提があります。それは、お年寄りの“自発的な意志”です。本人の意志を確認しないまま介助するとどうなるでしょう。

「眠っていたら布団を突然はがされて、体が宙に浮いたと思ったら、車イスでどこかに運ばれ、気がついたら脱衣場で、服を無理矢理脱がされていた」――これでは、「荷物」扱いですよね。そんな介護がお年寄りの自発性を奪い、認知症に追い込むこともあるのです。

「直線的な動き」は人間の動作にはない

物を動かすときには、テコを使ったり、クレーンで吊り下げたりして、重力に抵抗して真上に動かそうとします。

でも、人の動きにはこんな直線的な動きはありません。だから、介護機器の導入は、お年寄りの自発的な動作を邪魔してしまうことになりかねません。

「体を密着させる」のはこんなとき

荷物を持つときには「体に密着させる」というのは正解です。なぜなら、荷物は自ら立ち上がろうという意志はもっていませんからね。

姿勢が安定しない赤ちゃんの場合も、体を密着させてダッコしてください。ロボットでは赤ちゃんの不意な動きにすぐ反応できません。

なお、本稿は『イラスト図解 いちばんわかりやすい介護術』(永岡書店)から一部を抜粋して掲載しています。詳しくは下記のリンクからご覧ください。

※(1)「介護技術の方法・介助と介護の違い」はこちら