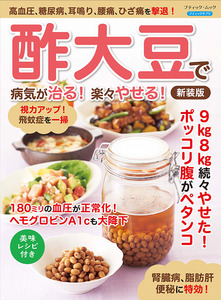

「酢大豆」は、その名のとおり、お酢に大豆を漬けるだけで完成する、とても簡単な健康食です。それでいて、「高血圧が改善した」「血糖値が正常化した」「楽々やせた」などなど、その効果の高さから、「最強の健康食」として今、注目を集めているのです。今回はそんな「酢大豆」の効果と簡単な作り方を詳しく解説します。

患者の高血圧、糖尿病、 肥満が続々改善! 酢大豆は脂肪肝や腎臓病にも効果大

野村消化器内科 前院長 野村喜重郎(のむら・きじゅうろう)●プロフィール

野村消化器内科 前院長 野村喜重郎(のむら・きじゅうろう)●プロフィール1939年生まれ。信州大学医学部卒業。東京大学医学部第2内科入局などを経て、2000年に野村消化器内科を開院。日本消化器病学会専門医。湘南予防医学研究所所長。肝臓・胃腸疾患を専門とし、生活習慣病予防に力を注いだ。2020年10月、逝去。

肝臓の治療に使われる レシチンに注目!

古来、豆は日本人の食卓に欠かせない物でした。「まめに働く」「まめまめしい」という言葉があるように、豆を食べていれば労を惜しむことなく、いつも元気に働けたのでしょう。

とりわけ大豆は、みそ、しょうゆ、豆腐、納豆、きな粉など、さまざまな食品に加工され、活用されています。肉を食べなかった時代の重要なたんぱく源として、日本人の健康を支えてきた食材でした。

その大豆を、代謝促進や血流改善の作用がある酢に漬けた物が、「酢大豆」です。この酢大豆が今、再び注目されています。

大豆は、豊富なたんぱく質のほかに、ビタミン(B群やK)、ミネラル(カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄など)、食物繊維、さらにレシチン、ポリフェノール(イソフラボン)などを含む、栄養の宝庫です。なかでも注目したいのは、レシチンです。

レシチンは、善玉の脂質の1つで、中性脂肪や悪玉とも呼ばれるLDLコレステロールを減らす作用があります。肥満や動脈硬化の予防・改善に有効です。

また、レシチンは、肝臓にたまった脂肪を分解する働きもあります。現在、ウイルス性肝炎よりも、脂肪肝(脂肪性肝炎)から肝臓ガンになる人が急増しており、脂肪肝は侮れない病気になっています。

レシチンは、医薬品として肝臓の治療に使われるほどの成分ですから、脂肪肝や肝機能アップにも役立つでしょう。

2つの食材が強力な健康効果を生み出す!

大豆には、ホルモンの一種である、アディポネクチンを増やす働きもあります。アディポネクチンは、脂肪細胞から分泌され、内臓脂肪の燃焼や血糖値の上昇緩和、動脈硬化の抑制などの作用があります。

さらに、カリウムも豊富です。カリウムは、ナトリウムの排出を促し、血圧を下げる作用があります。血圧が上がると腎臓の負担が増えたり、腎動脈が硬化したりして本来の毒出し機能が低下します。腎臓ケアのためにも、大豆は有効です。ただし、慢性腎臓病(CKD)の人は、重度(G4以上)になると高カリウム血症になるおそれがあるので、主治医と相談しながらとってください。

大豆を漬ける酢についても触れておきましょう。酢の主成分である酢酸には、血管を広げ、血液循環をよくする作用があります。また、糖質の吸収を緩やかにして血糖値の急上昇を抑えたり、血中の中性脂肪値を低下させたりします。また、疲労回復効果が高いのも特長です。

なによりも、酢の酸味は日本人の口に合い、食欲増進に役立ちます。ですから、大豆を食べやすくするという点でも、酢との組み合わせは最高です。

酢大豆の基本の作り方

酢大豆には、いろいろな作り方があります。ここでは、いちばん手軽かつ短期間で完成する作り方をご紹介しましょう。そのまま食べてもおいしく、料理にも簡単に活用できます。日々の健康のために、ぜひ家庭に常備しましょう。

乾燥大豆…250g 酢…700ml 広口瓶(タッパーでも可)

1.大豆をさっと水洗いして、ふきんで水気をふき取る。

2.大豆をフライパンに入れて弱火にかけ、わずかに焦げ目がつくまで10分ほど、から炒りする。

3.大豆の粗熱が取れたら瓶に入れ、 大豆が十分に浸るように酢を注ぎ、 冷蔵庫で保存する。

4.1週間ほど経ったら、完成【おいしい酢大豆の 出来上がり!】

酢大豆の食べ方

1.そのまま食べる。

2.料理に使う。

● 酢の種類は、穀物酢や米酢、黒酢、バルサミコ酢、リンゴ酢など、なんでもOK。お好みの酢を使いましょう(19〜23ページ、50〜55ページからのレシピで使用した酢大豆は、米酢で作っています)。

● 残った漬け酢は、再利用せず、ドレッシングに使ったり、料理に入れたりするなど、使い切るようにしましょう。

● 酸味が気になるかたは、砂糖やハチミツ、塩を入れて食べやすいように調整しましょう。 ● 冷蔵庫に保存して、1ヵ月を目安に食べ切りましょう。

● 1日に、10〜20粒を目安に食べましょう。

そのまま使いの簡単レシピ

加熱使いの和風レシピ

まとめ:作りおきできる点も、人気の秘密!

たんぱく質や食物繊維が豊富な大豆と、酢酸をはじめ有効成分豊富な酢との組み合わせは、健康パワー満点!長期間、作りおきできる点も、人気の秘密です。

実はこの酢大豆、今から遡ること30年ほど前に一大ブームを巻き起こしました。今なお愛され続けている健康常備菜の元祖、そういってもいいでしょう。

今回は酢大豆の効果効用、簡単でおいしい作り方、酢大豆を活用したレシピをピックアップしてご紹介しました。酢漬け野菜の決定版「酢大豆」をぜひ、試してみてください!

今回の記事の抜粋元「酢大豆で病気が治る!楽々やせる! 新装版」(ブティック社・税込定価 1,320円・2025年3月13日発売)。他にも「酢大豆」のアレンジレシピなど多数掲載。公式サイトhttps://www.boutique-sha.co.jp/37009/

■関連記事

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0c98c8b6.84a5f537.0c98c8b7.03143a49/?me_id=1213310&item_id=21550344&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9325%2F9784834779325.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)