「歩行の介助」というと、お年寄りの両手をつかんで前方へ引っ張ろうとする人がいます。でも、これでは、お年寄りが一方的に引っ張られていることになり危険です。介助者はお年寄りにとっての“杖”になるべきです。【解説】三好春樹(生活とリハビリ研究所代表)

執筆者のプロフィール

三好春樹(みよし・はるき)

1950年生まれ。生活とリハビリ研究所代表。1974年から特別養護老人ホームに生活相談員として勤務したのち、九州リハビリテーション大学で学ぶ。理学療法士(PT)として高齢者介護の現場でリハビリテーションに従事。1985年から「生活リハビリ講座」を開催、全国で年間150回以上の講座と実技指導を行い、人間性を重視した介護の在り方を伝えている。『関係障害論』(雲母書房)、『生活障害論』(雲母書房)、『ウンコ・シッコの介護学』(雲母書房)、『介護のススメ!希望と創造の老人ケア入門』(ちくまプリマー新書)など著書多数。

▼三好春樹(Wikipedia)

▼生活とリハビリ研究所(公式サイト)

▼@haruki344(Facebook)

▼専門分野と研究論文(CiNii)

本稿は『イラスト図解 いちばんわかりやすい介護術』(永岡書店)から一部を抜粋して掲載しています。

イラスト/ひらのんさ

歩行介助の勘違い手をつかんで引っ張りながら歩いていませんか?

ここがNG(1)

介助者は後ろ向きに歩くことになるので、進行方向が見えず危険です。

ここがNG(2)

手をつかんで引っ張られると、お年寄りはバランスがとれず不安定です。また、前方が見えないので主体的に歩けません。

歩行介助の2つの基本動作

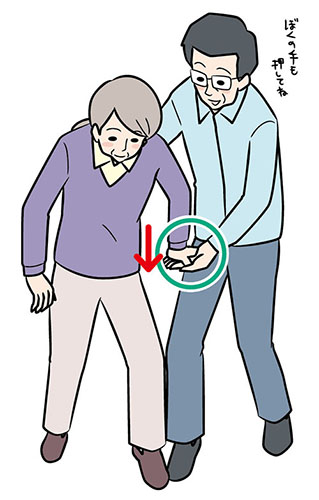

手をつないで腰を支える

片手で手をつないで、介助者の手を押しながら歩くようにしてもらいます。転倒防止のためにベルトや腰のあたりを支えます。

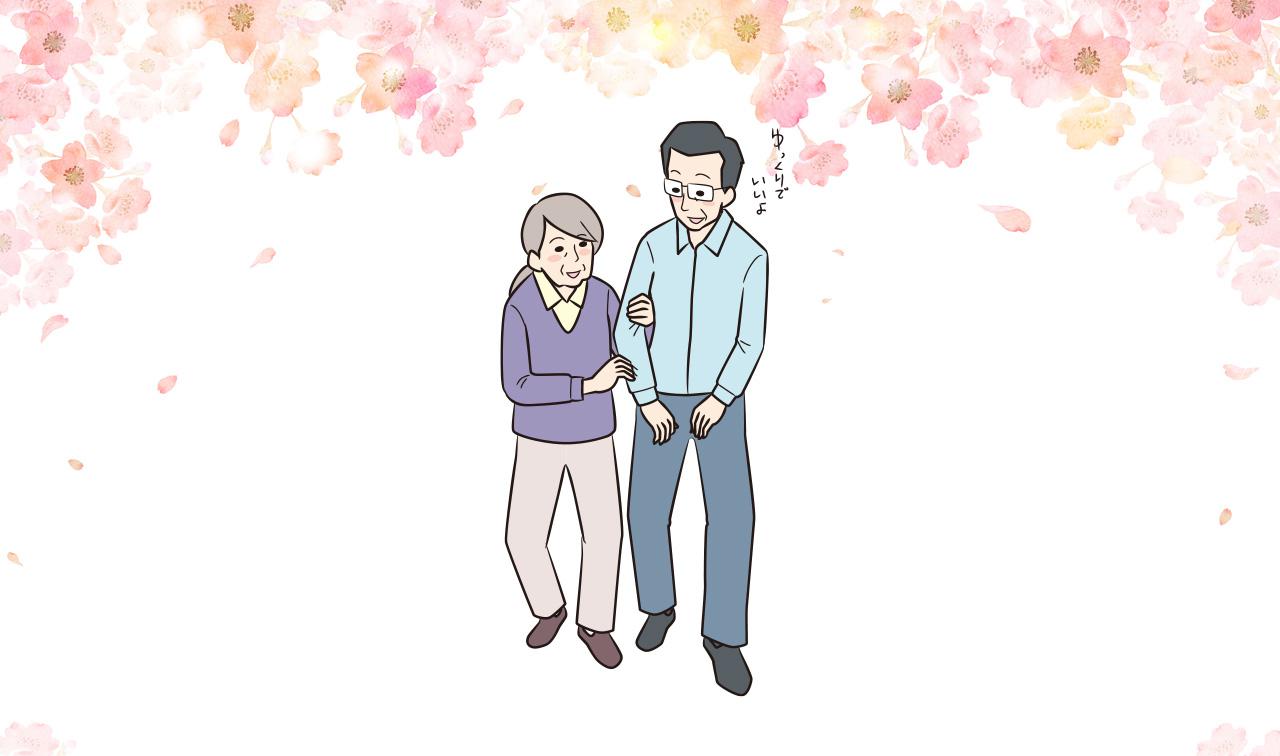

腕につかまってもらう

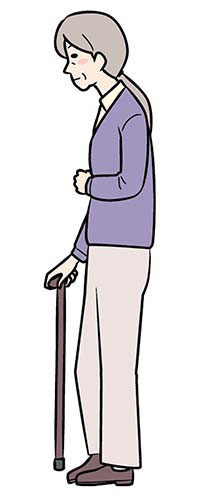

お年寄りが介助者の腕を持って自分のペースで歩きます。まさに介助者はお年寄りの体を支える杖の役割です。

介助者は体を支える“杖”進行方向を向いて一緒に歩こう

「互いに向き合う」のは正しい介助法みたいですが、それでは互いに進行方向が見えませんね。

さらに両手を引っ張るのは、お年寄りの安全な歩行ペースを乱すことになり、かかとが浮いて歩行の邪魔をすることも少なくありません。歩行介助を「連行」にしないように注意しましょう。

例外として、パーキンソン病の方の介助法として両手を引くことがありますが(左右の手を交互に上下して重心移動させ、足を出しやすくするためです)、それ以外では、上のイラストのように、二人で並んで進行方向を向き、お年寄りの歩くスピードに合わせるのが歩行介助の基本。介助者は“杖”、それも「考える杖」なんです。

▼手はバランスをとるため自由にする

▼いざというとき体を支える“杖”に

▼手を前方へ引くのは特別な場合だけ

「杖歩行」の基本を学ぶ

「転ばぬ先の杖」といいますよね。杖は老いた体で動くための大切な道具です。

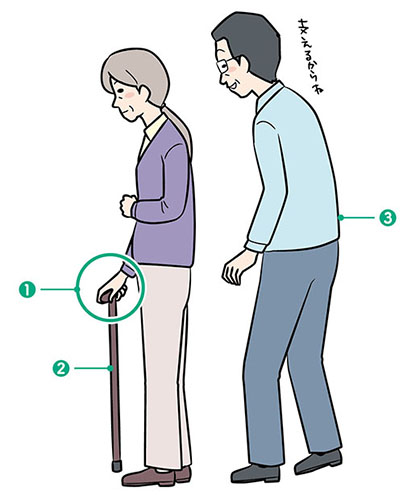

介助者の位置

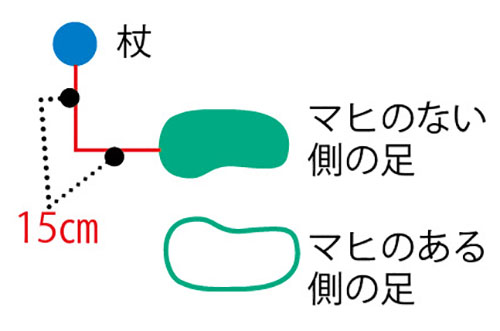

▼(1)杖はマヒのない側の手で持つ

片マヒの場合には、マヒのない側の手で杖を持って体重を支えます。

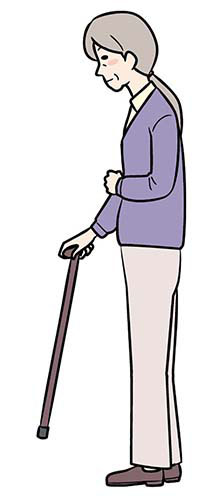

▼(2)体に合う杖の選び方

手を垂らしたときの手首の高さが杖の長さです。長すぎる杖が多いですね。

▼(3)介助者は杖の反対側に立つ

マヒのある側に倒れそうになると自分で支えられないため、介助者は杖の反対側に位置します。

▼杖をつく位置

問題です左ひざに痛みがあるとき杖は左右どちらで持つ?

脳卒中で片方の手足にマヒがあるときには、杖はマヒのない側の手で持ちます。マヒのある側の手では持てませんから当然ですね。

では、マヒがなくて、左ひざに痛みがあるときには、どちらの手で杖を持つべきでしょうか? 痛みのある左ひざを支えるため、左手で持つと考えがちですが、正解は“右手”です。

その理由は、人間の自然な歩き方にあります。左足を前に出すときには右手が出るため、左足を右手で持った杖で支えるのです。下の「慣れてきたら」のイラスト解説を参考にしてください。

杖歩行の基本動作片マヒ(左半身)

(1)杖を前に出す

安定した姿勢で立ち、まず杖を前に出します。

(2)マヒのある側の足を出す

杖とマヒのない側の足で体重を支え、マヒのある側の足を出す。

(3)マヒのない側の足を出す

この歩き方を「三動作歩行」と呼びます。体が安定する安全な歩き方です。

杖歩行に慣れてきたら片マヒ(左半身)

(1)杖とマヒのある側の足を一緒に出す

マヒのない側の足だけで体重を支えて、二動作を同時に行います。

(2)マヒのない側の足を出す

この歩き方を「二動作歩行」と呼びます。杖歩行に慣れてきた人におすすめの実用的な歩き方です。

階段昇降介助の勘違い階段を上り下りする際、上段から引っ張っていませんか?

ここがNG(1)

上の段から引っ張り上げる介助はとても危険です。誤って手を離してしまうと、階段から落ちてしまいます。

ここがNG(2)

引っ張り上げられると自分でバランスがとりづらくなり、不安定になってしまいます。

上段から引っ張り上げられるのは大きな迷惑

私たちは自分の足や手、手に持った杖などで自分の体重を支えてバランスをとって動いています。でも引っ張り上げられると体のバランスが崩れてしまいます。特に階段を上る際に引っ張り上げるのは危険です!

階段昇降の介助の基本動作

上るとき

介助者は下段にいて、お年寄りがつまずいたときなどのために備えます。軽くお尻を支えてあげると安定します。

下りるとき

上りより下りるときがこわいものです。介助者が下段に位置して軽く支えるだけで安心感がアップします。

階段昇降の介助では下段に位置するのが大原則

私は、いちばん大切な介護用品は「私物」だと考えています。長い間、生活を共にして体になじんだ私物に囲まれていることで、自分のアイデンティティを確認できるからです。

その私物に囲まれた生活空間が家の2階にあることがあります。老化による体力低下や障がいで住み慣れた空間に行けなくなると、認知症につながることがあります。階段昇降を自力で安全に行うことは、認知症を防ぐためにも大切なことです。

階段昇降では、介助者は下段にいることが原則です。特に下りるときには心理的にこわいので、下段に位置してお年寄りが足を踏み外しても支えられるよう、安心感をもってもらいましょう。

▼上段から引っ張り上げるのはNG

▼階段昇降の介助は下段からが原則

▼階段は上りより下りる方が危険!

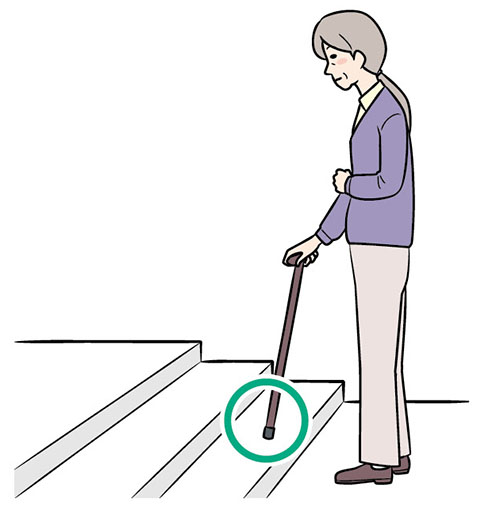

自立法杖を使って階段を上る&下りる方法

街中には段差や短い階段が多いため、上り下りの基本動作を身につけましょう。

介助のポイントはここ

段差や短い階段を上り下りするときには、マヒや痛みのない側の足がいつも「上」の段に位置するようにするのがポイントです。介助者がいる場合はマヒ側の後ろに立ちましょう。

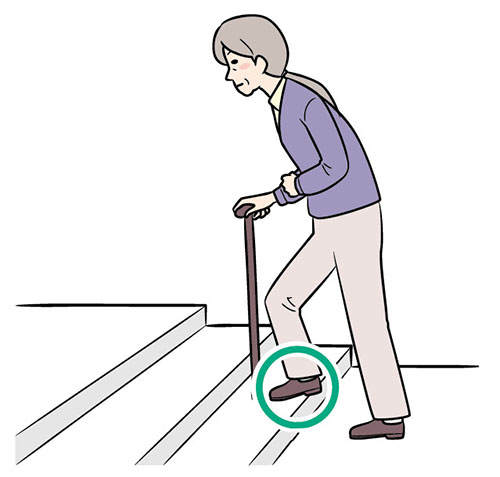

階段を上るマヒ側(左半身)

杖→マヒのない側の足→マヒのある側の足の順番が基本

(1)杖を上の段につく

介助者はマヒのある側の後ろに立ち、いざというとき体を支えます。

(2)マヒのない側の足で上る

マヒのない側の足がいつも上段にあるようにします。

(3)マヒのある側の足を引き上げる

一段ずつゆっくり上りましょう。

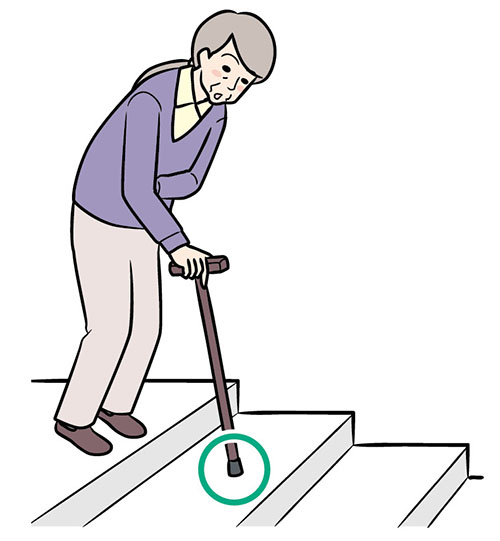

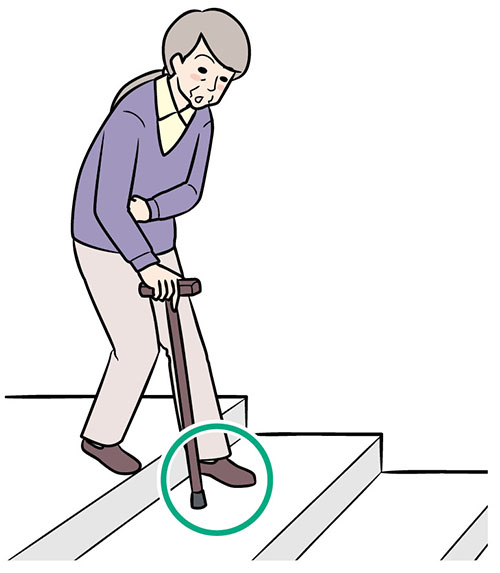

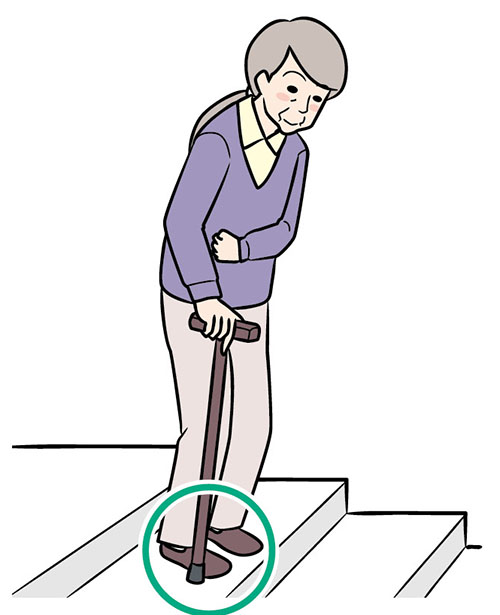

階段を下りるマヒ側(左半身)

杖→マヒのある側の足→マヒのない側の足の順番が基本

(1)杖を下の段につく

(2)マヒのある側の足を下ろす

マヒのない側の脚がいつも上の段にあるようにします。

(3)マヒのない側の足をすばやく下ろす

なぜマヒのない側の足が上の段なのか

段差でも階段でも、上るときも下りるときも、マヒのない側、痛みのない側の足が上の段にあるのが基本です。

これは、マヒや痛みがあるとひざを曲げた状態で体重を支えるのが難しいからです。その重要な役割をマヒや痛みのない側の足に担ってもらうため、上るときは先に、下りるときには後に動かすのです。

なお、本稿は『イラスト図解 いちばんわかりやすい介護術』(永岡書店)から一部を抜粋して掲載しています。詳しくは下記のリンクからご覧ください。

※(13)「介護の基本 床に座る」はこちら