ホルモン分泌を即効的に引き起こすのは、筋トレだということが明らかになっています。筋トレを行うと、筋肉の中にある化学物質受容器が刺激を受けます。そこで生じた感覚信号が脳に伝えられ、ホルモン分泌の調節中枢を刺激するのではないかと考えられています。しかも、筋トレの中でもスロトレの効果が高いことがわかっています。筋肉とホルモン分泌について、書籍『いのちのスクワット』著者で東京大学名誉教授の石井直方さんに解説していただきました。

解説者のプロフィール

石井直方(いしい・なおかた)

1955年、東京都出身。東京大学理学部生物学科卒業、同大学院博士課程修了。理学博士。東京大学教授、同スポーツ先端科学研究拠点長を歴任し現在、東京大学名誉教授。専門は身体運動科学、筋生理学、トレーニング科学。筋肉研究の第一人者。学生時代からボディビルダー、パワーリフティングの選手としても活躍し、日本ボディビル選手権大会優勝・世界選手権大会第3位など輝かしい実績を誇る。少ない運動量で大きな効果を得る「スロトレ」の開発者。エクササイズと筋肉の関係から老化や健康についての明確な解説には定評があり、現在の筋トレブームの火付け役的な存在。

▼石井直方(Wikipedia)

▼専門分野と研究論文(CiNii)

本稿は『いのちのスクワット』(マキノ出版)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。

イラスト/細川夏子、図版/田栗克己

糖尿病、がん、認知症への効果

最新研究でわかった筋肉の重要な働き

筋肉は体を支える土台となり、人間の活動すべてに関連しています。私たちの体のすべての運動は筋肉によって生み出されますが、筋肉の役割はそれだけではありません。最近の研究から、筋肉の新たな働きが明らかにされつつあります。

筋肉が担っている役割のうち、健康にとって重要なものをまとめてみましょう。

▼筋肉の役割

(1)体を支え動かすエンジン

(2)熱を作り出すストーブ

(3)ホルモンを分泌する

(4)免疫力を高める

(5)水分を蓄える

(1)筋肉は体を支え動かすエンジン

まず筋肉は、私たちの体を動かすエンジンとしての役割を果たしています。

重力に逆らって姿勢を維持する、「立つ」「座る」をはじめとして、「歩く」「走る」「呼吸する」等々、あらゆる運動が筋肉の収縮によって生み出されます。

それだけではなく、体の中の器官・組織も筋肉が動かしています。心臓の拍動や横隔膜の呼吸運動、胃・腸などの蠕動運動も(これは平滑筋ですが)、筋肉の収縮によって起こります。

このように筋肉は、あらゆる身体運動のエンジンとして働いています。加齢や活動量の減少によって筋肉が減っていくと、そのエンジンとしての機能が低下することで、サルコペニアやロコモ、フレイルといった状態へとつながっていきます。

人生100年時代を健康に生き抜くためには、まず筋肉を元気に保つことが重要といっても過言ではありません。

▼ポンプ作用で血液の循環を促す

筋肉が縮んだり緩んだりすることは、別のきわめて重要な働きにもつながります。

筋肉が収縮・弛緩するときには、筋肉の中の圧力も高くなったり低くなったりします。この縮んで緩んでという動きがポンプのように働き、心臓と同じように筋肉内の血液を押し出します。この筋肉のポンプ作用が全身の血液循環を促します。

筋肉を使わず、じっと座っていると、下肢の筋肉のポンプ作用が働きませんから、血液循環が悪化します。すると、重力の影響で血液やリンパ液が足のほうにたまります。この状態が長く続けば、足がむくんだり、さらには血栓ができて、エコノミークラス症候群にもつながります。

筋肉をよく働かすことは、血液循環を促進することを通じて、生活習慣病全般の予防にも役立つといえます。

(2)筋肉は熱を作り出すストーブ

筋肉には熱を作り出す働きがあります。私たちの体温は常に37℃前後を保っています。これは、筋肉が熱を出してくれているからです。

私たちの体温のうちの約60%を筋肉が生み出していることがわかっています。ほかに、20%を肝臓と腎臓、残り20%を褐色脂肪細胞が産生しています。筋肉は、体の熱源となるストーブのようなものと思っていただければよいでしょう。

筋肉が減れば、それだけ体が熱を産生できなくなり、冷えやすくなるわけです。40代以降、冷えを感じやすくなる女性が増えますが、これには多少なりとも筋肉量の減少が関係していると考えられます。

▼筋肉は脂肪や糖がエネルギー源

筋肉という体のストーブは、収縮していない状態、つまり活動していない状態でも脂肪や糖をエネルギーにして熱を産生します。

じっとしているときでも、生命を維持するためにエネルギーが消費されていて、これを基礎代謝といいます。この基礎代謝の約3~4割は筋肉による熱の産生です。

筋肉1kgあたりの基礎代謝量は、1日約20~50㎉とされています。トレーニングによって筋肉を1kg増やした場合、自律神経の活性化による効果も加わって、1日約50㎉も代謝が増えるという報告もあります。つまり筋肉量が増えると、特に運動をしなくてもエネルギー消費が増えることになります。

これが毎日積み重なってゆくと、1日50㎉なら100日で5000㎉、1年で1万8000㎉になります。脂肪は1kgあたり約7000㎉ の熱量をもっていますので、トレーニングで筋肉が1kg増えれば、自然に脂肪が2.5kg減る計算になります。逆に、筋肉を1kg減らしてしまうと、脂肪が2.5kg増えてしまうことになるのです。

つまり、筋肉がつけばつくほど、脂肪は燃えやすくなり、糖もたくさん使われるようになるといえます。

▼肥満や糖尿病の予防・改善

逆に、筋肉が減ればストーブが小さくなり、熱の産生が抑えられます。

熱を作れないと、糖や脂質が余ります。

糖や脂質が余るとどうなるでしょうか。脂質が余剰になると肥満や脂質異常症になりますし、糖質が余れば糖尿病になります。

動物実験では、筋肉による熱の産生を抑えられたマウスは、冷え症になるばかりでなく、肥満となり、やがて糖尿病になることが示されています。糖尿病は、肥満体型の人がなりやすいイメージがありますが、欧米に比べれば、日本人にはやせている糖尿病患者が多いのです。その理由も、これらの研究から推察できます。

やせているばかりでなく筋肉量が少ないと、糖をエネルギー源としてたくさん消費できません。つまり、糖を利用する能力が低下するために血糖が下がらなくなると考えられます。実際、体の中の糖のうち7割以上が筋肉によって消費されることがわかっています。

糖尿病の予防・改善のために筋肉を増やすことが重要だということは、ここ10年ばかりの間にはっきりとわかってきたことです。

アメリカ糖尿病学会では、糖尿病の患者さんに、有酸素運動以外に週に2回以上の筋トレを推奨するようになりました。これも、筋肉と糖尿病の密接な関連を踏まえてのことです。

糖尿病になると、余った糖が「糖化ストレス」という状態を引き起こし、動脈硬化、脳卒中、腎疾患、認知症などのさまざまな合併症へとつながっていきます。糖は重要なエネルギー源ですが、余剰になると一種の「毒」になるわけです。

肥満や糖尿病、そしてそれに関連して起こる多くの慢性疾患の予防・改善のためにも、筋肉をしっかりつけ、熱の産生を行えるようにしておくことがとても大事です。

私の研究室と北里大学糖尿病センターとの共同研究で、平均年齢70歳の2型糖尿病の患者さんにスロトレを4カ月続けてもらいました。

スロトレの前と後で、糖化ストレスの指標となる糖化ヘモグロビン(ヘモグロビンA1c)を測定したところ、全員で有意に下がりました。スロトレが糖尿病の予防・改善に効果的であることが実証されたことになります。

本稿は『いのちのスクワット』(マキノ出版)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。

(3)筋肉はホルモンを分泌する

加齢とともにさまざまなホルモンが減少します。その代表的なものとして、成長ホルモン(骨や筋肉に作用して成長を促すホルモン)、性ホルモン(生殖器系の発育および性行動に関連するホルモン)、副腎皮質ホルモン(代謝やストレス応答に関わるホルモン)の3つが挙げられるでしょう。

成長ホルモンは、骨や筋肉を発達させる作用のほかに、脂肪の分解促進、新陳代謝の活性化による若さ維持などの効果があります。別名「若返りホルモン」ともよばれています。

これらのホルモン分泌を即効的に引き起こすのは、筋トレだということが明らかになっています。筋トレを行うと、筋肉の中にある化学物質受容器が刺激を受けます。そこで生じた感覚信号が脳に伝えられ、ホルモン分泌の調節中枢を刺激するのではないかと考えられています。

しかも、筋トレの中でもスロトレの効果が高いことがわかっています。特に成長ホルモンや性ホルモンは、ハードな筋トレよりもスロトレを行ったときにより多く分泌されます。

これらのホルモンは、いわば「古典的」ホルモンで、成長ホルモンは脳下垂体から、性ホルモンは生殖腺から、副腎皮質ホルモンは副腎から分泌されます。

▼ホルモン様物質の「マイオカイン」

近年は、これらの古典的ホルモンとは別に、さまざまなホルモンが新たに見つかってきています。心臓の心房や胃、腸など、本来は内分泌腺でない多くの臓器からホルモンのような生理活性物質が分泌されており、臓器間の情報ネットワークを形成しているということがわかってきました。

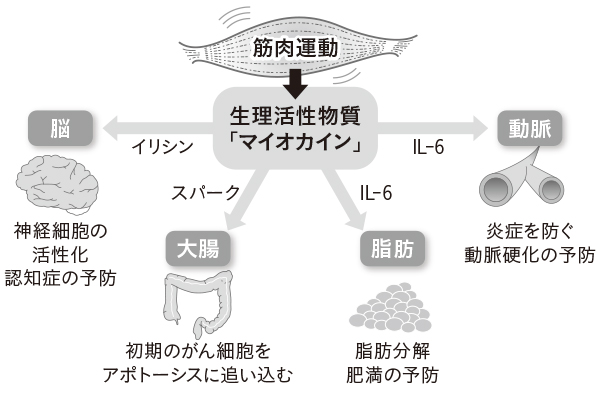

こうしたホルモン様物質を分泌するのは、内臓だけではありません。筋肉も同じようにホルモン様物質を分泌していることがわかってきました。筋肉から直接出るホルモン様物質を総称して「マイオカイン」といいます。

ギリシャ語の 「myo(筋))と 「kine(作動物質))」から作られた造語です。

マイオカインの多くは、筋肉が運動する際に筋線維自体から直接分泌されますが、筋線維が活動していないときに分泌されるものもあります。

つまり、筋肉は一種の「内分泌器官」としても働き、マイオカインによって、多くの器官にメッセージを送っているのです。

筋肉は内分泌腺ではありませんので、分泌するマイオカインの量は、組織1g当たりでいえば非常に少ないのですが、筋肉そのものが多量にありますから、絶対量としては無視できないほど多くなります。

現在では、100種類以上のマイオカインが報告されていますが、機能が確かなものは30種類程度でしょう。ここでは2つのマイオカインについてお話ししましょう。

筋肉が分泌するホルモン「マイオカイン」の働き

▼頭をよくし、認知症を予防するマイオカイン

マイオカインでいま注目されているもののひとつが、「イリシン(アイリシン)」です。もともと、イリシンは脂肪組織に働いて、白色脂肪を褐色化する(発熱する脂肪に変える)ことで注目されました。

しかしその後の研究から、脳にも働いて、海馬(短期記憶の中枢)の機能を活性化することがわかってきました。海馬には脳由来神経栄養因子(BDNF)という物質があり、この物質は神経細胞の動きを活性化します。BDNFが増えると、短期記憶や学習機能が向上することがわかっています。

イリシンは、海馬に作用してこのBDNFを増やすことがわかりました。さらに、イリシンは血中から海馬に入ることも報告されました。つまり、運動は筋肉から分泌されるイリシンを介して脳を活性化する可能性があります。

マウスに運動させると「賢くなる」ことは、以前から知られていました。例えば、迷路学習(※)の効率がよくなるのです。

※マウスに迷路を通り抜けさせる実験で、成功するまでの時間が短期記憶能力の指標となる

私の研究室では、ラットに麻酔をかけ(つまり、運動をするための脳の動きをオフにして)、筋肉を電気刺激して筋トレのような運動をさせただけで、海馬のBDNFが2倍ほどに増えることを確かめています。

これらの研究から、運動によって「頭がよくなる」メカニズムには、筋肉の活動に伴って分泌されるイリシンが関わっていると考えることができそうです。つまり、頭だけで「運動した気分」になってもだめで、実際に「筋肉を動かす」ことが重要ということになります。

とくにイリシンが注目を集めているのは、認知症予防に役立つのではないかと考えられる点です。米国の疫学的研究によれば、よく活動している高齢者では、不活発な高齢者に比べ、アルツハイマー型認知症になるリスクが3分の1になるといわれています。そのしくみの少なくとも一部に、イリシンが関係している可能性があります。

▼大腸がんのリスクを下げるマイオカイン

健康との関連で注目されているもうひとつのマイオカインに、「スパーク(SPARC)」と呼ばれる物質があります。

以前から、よく運動する人は、大腸がんになりにくいという研究報告がありました。その理由のひとつは、腹筋が鍛えられているために、大腸がんの危険因子である便秘になりにくいからではないかと考えられていました。

一方、マイオカインであるスパークが初期の大腸がんにおいて、がん化した細胞を自死(アポトーシス)に追い込む働きがあることが報告されました。

スパークを、培養した大腸がんの細胞に与えると、がんは成長しません。それどころか、縮小していくのです。

また、ヒトを対象とした研究で、自転車こぎ運動を1時間ほど行うことで、血中のスパークの濃度が上昇することも確かめられています。

筋肉をよく使い、スパークがたくさん血中に放出されていることで、運動好きな人は大腸がんになりにくいのではないかという仮説も可能です。

結論はこれからの研究を待つ必要がありますが、このように最近の研究の進展によって、筋肉の新たな役割が次々に解き明かされつつあります。

▼筋肉があれば寿命を延ばせる可能性

がんが進行すると、筋肉量が減り、体がやせ細っていきます。こうした現象を、「悪液質による筋萎縮」と呼びます。がんなどが原因となって、体液中に筋萎縮を引き起こすような悪い物質が増えてしまうと考えられています。

一方、がんになっても、筋肉をしっかり維持できれば長生きできる可能性があるという、2010年に発表された有名な研究があります。

マウスの皮膚にがんを移植して、そのままにしておけば、筋肉量がみるみる減っていきマウスは死んでしまいます。しかし、同じ移植をしたマウスに筋肉増量剤を与えて筋肉量を増やしてやると、筋肉量を増やさなかったマウスよりもはるかに寿命が延びました。がんをもちながら、正常なマウスと寿命は変わらないほどでした。

つまり、がんに罹っても、筋肉の減少を抑制できれば、その分だけ延命につながる可能性があることがわかってきたのです。そのしくみはまだ解明されていませんが、何らかのマイオカインが関わっている可能性もあります。筋肉をしっかり維持することがいのちに直結するというのは、このような研究からもいえます。

私自身がんになり、まさに筋肉がやせ細っていくという体験をしています。同時に、スロトレを実行することで、いかに筋肉を保っておくことがいのちにとって大事かを、身をもって体験したといってもよいでしょう。

▼がんサバイバー・石井直方さんが気づいた「筋肉」と「がん」の関係

(4)筋肉は免疫力を高める

筋肉と免疫力とを直接的に結びつけるエビデンスは、いまのところないといってよいでしょう。しかし、実際に筋肉を鍛えることが、免疫力アップに役立つ可能性があることは間違いありません。

筋肉は、前述のように体の熱源、ストーブとして働きます。筋肉を使うことで、より多くの熱を産生し、体温が上昇すれば、それが免疫力を高めることにもつながっていくでしょう。

筋トレによって、体温を産生する能力が上がり、血流がよくなれば、その血流に乗って、多くの細胞に栄養と酸素が送り届けられます。その血液の中に、免疫機能を持った白血球が存在し、その白血球が体の中をめぐってパトロールしているわけですから、血流がよくなることで、免疫が働きやすくなることはいうまでもありません。

若い人を対象にした研究で、適度の運動をさせると、ナチュラルキラー細胞(ウイルスに感染した細胞やがん細胞などを排除するリンパ球の一種)の数が増えることがわかっています。

ただし、別の研究では、運動をやりすぎた人と、適度に運動した人、運動しなかった人とで比べると、適度に運動する人がいちばん呼吸器感染症にかかりにくいということが報告されています。呼吸器感染症に最もかかりやすいのが、運動をやりすぎた人なのです。トップアスリートは、運動をしすぎているために、カゼをひきやすかったりします。ですから、何事も無理をしないということが大事です。

(5)筋肉は水分を蓄える

人体の約6割は水分です。このうちの約8割は筋肉に保持されているので、筋肉はダムのような役割をして「水分の貯蔵庫」ともいわれます。

ですから、筋肉量が多ければ多いほど体内の水分量は多くなります。逆に、筋肉量が少ない人ほど、蓄える水分量が少なく、脱水症を起こしやすくなります。高齢者に熱中症が多い理由のひとつは、筋肉量の減少です。また、脱水は熱中症だけでなく血栓をつくりやすくするため、脳梗塞や心筋梗塞にもつながると考えられます。

スロースクワットは健康寿命を延ばす

骨粗鬆症は、骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。高齢化の進行とともに、骨粗鬆症に悩むかたが増えています。病状が進行していけば、セキやくしゃみをした衝撃で、骨がつぶれてしまうこともあります。転んで骨折し、寝たきりになることが認知症の発症や要介護につながっていきます。

筋肉と骨の関連について、日本人の高齢者数千人を対象に調べた研究があります。それによると、「筋肉の多い人ほど、骨密度が高い」という相関関係があることがわかります。筋肉がしっかりある人ほど、骨も強いということです。

ただし、これは、両者の間に相関関係があることが確かめられただけで、筋肉がしっかりついているから骨が強くなるのか、それとも、骨格ががっちりしているから筋肉質になりやすいのか、その点についてはわかりません。

素直な解釈としては、筋肉が強ければ、日常的に骨にも強い力学的な刺激が作用して骨密度も増すのではないかと考えるのが自然でしょう。

いずれにしても、日頃から筋肉を鍛えておくことが大事であることはいうまでもありません。なにより、足腰の筋肉がしっかりしてくれば、転倒の危険を大きく減らすことできます。そうすれば、転倒による骨折の危険を減らすことにもつながります。

10年ほど前の北欧の研究になりますが、中高年の太もものサイズと余命の関係を調べた論文があります。それによると、太もものサイズが大きいほど、余命が長いと報告されています。本書が提唱するスロースクワットは、太ももを重点的に鍛えるものです。スロースクワットは、健康寿命を延ばすトレーニングといってよいでしょう。

◇◇◇◇◇

なお、本稿は書籍『いのちのスクワット』(マキノ出版)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。筋トレは、いくつになっても始めることが可能で、いくつになっても効果をもたらします。90代のかたも決して例外ではありません。著者の石井直方先生が、がんの治療中に行っていたスクワットも、スロースクワットだったと言います。「入院中のスクワットは、まさしく私のいのちを支え続けたといっても言い過ぎにはならないと思います」(石井直方さん)。本書は「スロースクワット」の効果と方法について、石井直方さんご自身の体験もふまえながら、一般の方向けにやさしく解説した良書です。詳しくは下記のリンクからご覧ください。

※人の寿命は太ももの筋肉で決まる!? 最強スロトレ「いのちのスクワット」開発秘話の記事もご覧ください。