正月になると玄関先などに飾られるしめ縄・しめ飾り(お正月飾り)。実は飾る時期や方法が地域によって異なります。また「そもそもしめ縄としめ飾りって何が違うの?」と疑問に思う方も多いはずです。飾る場所に関しても、どこでもいいというわけではありません。そこで本記事では、しめ縄・しめ飾りの違い、飾る時期や方法について解説します。おすすめのしめ縄・しめ飾りも紹介しているのでぜひ参考にしてください。

しめ縄(注連縄)とは

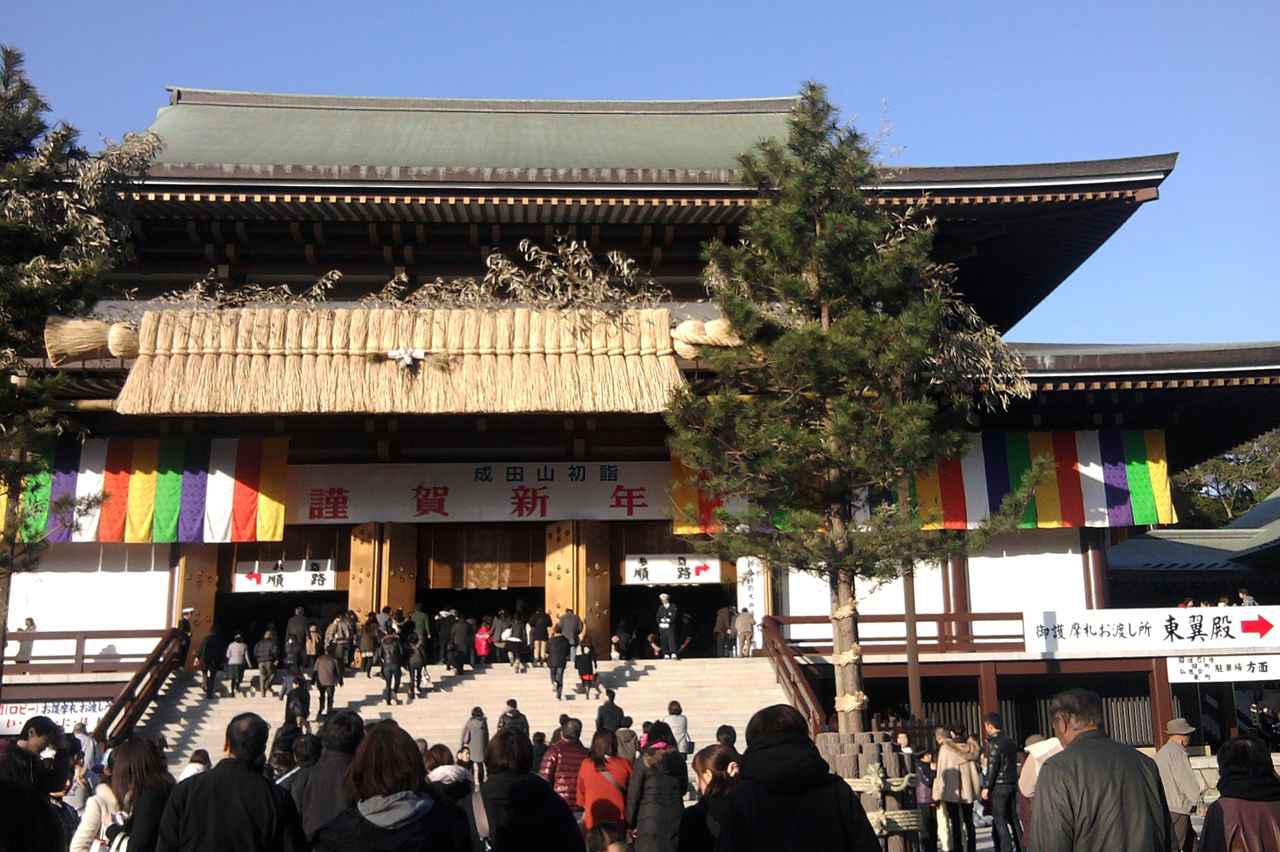

しめ縄(注連縄)とは、神社などで掲げられている大きな縄のことです。

一般的にひらがなのイメージが強いしめ縄ですが、漢字で書くと「注連縄」となります。注連(しめ)とは境界線という意味合いがあり、悪気の侵入を防ぐ魔よけのような役割があります。神社だけでなく、寺院や滝、岩や樹木に掲げられているのもこれが理由です。

しめ縄の由来

しめ縄の起源は日本神話の「天岩戸(あまのいわと)」がルーツだとされています。天照大神(アマテラスオオミカミ)が天岩戸が出てきた際に、再び入れないようにするためにしめ縄を利用したそうです。またしめ縄の「しめ」には、神様が「占める」場所という意味も含まれています。

しめ縄としめ飾りの違い

しめ縄と似た言葉に「しめ飾り」が存在します。同じように見える2つですが、具体的な違いは下記の通りです。

- しめ縄:神社などで掲げられる縄のこと

- しめ飾り:縁起物としてしめ縄を玄関などに飾り付けたもの

しかし、しめ縄としめ飾りの違いがはっきりと定められているわけではありません。神社にある大きな縄が「しめ縄」、玄関に飾るものが「しめ飾り」という認識で大丈夫です。

飾る場所

しめ縄・しめ飾りを飾る場所として最もポピュラーなのが玄関です。家の入口にしめ飾りを用意し、年神様をお迎えするといった役割があります。

玄関以外だと神棚に飾る方もいらっしゃいます。神様と水場の関係性が高いことから、お風呂屋台所など、水回りに飾るケースも多いです。また、以前は車の前の部分(フロント)に飾ることもありましたが、今ではほとんど見かけなくなりました。

飾り方

しめ縄・しめ飾りの代表的な飾り方は下記の3種類です。

- ごぼう注連

- 玉飾り

- 輪飾り

ごぼう注連とは、名前の通りごぼうのような見た目のしめ縄。西日本では、前垂れ(わら)や紙垂などでアレンジしたごぼう注連が存在します。

反対に玉飾りは東日本でよくみられる飾り方です。前垂れ、譲り葉、海老などの縁起物が加えられており、玄関に飾られています。

輪飾りは細めのしめ縄を輪っかにしたものです。比較的小型のしめ飾りになるので、キッチンなどの水回りに飾られます。

しめ縄・しめ飾りを飾る時期

しめ縄・しめ飾りを飾る時期は、一般的に正月の「松の内」とされています。しかし、松の内は地域ごとに期間が異なるので注意が必要です。ここでは、関東圏と関西圏、北海道と九州の松の内を解説するので参考にしてください。

関東圏

関東圏の松の内は1月7日までです。元々は1月15日(小正月)までを松の内としていましたが、江戸時代に変更されました。しめ縄を飾り終えた後は、七草がゆを食べるといった習わしがあります。

関西圏

関西圏の松の内は1月15日までです。また1月1日~1月7日を「男正月」、1月8日~1月15日を「女正月」と呼ぶことがあります。鏡開き(※)に関しても1月15日に行われますが、京都では例外的に1月4日となっています。

※鏡開き:松の内の後に鏡餅を食べる風習

北海道

北海道の松の内は1月7日までです。しかし鏡開きは1月11日までなので、しめ縄・しめ飾りを外した後も鏡餅は飾り続けます。

九州

九州の松の内は1月7日までです。しかし地域によって差があるので、詳細が知りたい方はチェックしておきましょう。

しめ縄・しめ飾りの処分方法

神聖なイメージのあるしめ縄・しめ飾り。「普通に捨てるのは気が引ける」という方も多いと思います。ここでは、おすすめの処分方法と自宅でできる捨て方を解説します。

どんど焼き

どんど焼きとは、しめ縄などの正月飾りを神社で焚き上げる行事のことです。「左義長(さぎちょう)」や「サイトー焼き」と呼ばれることもあります。小正月にあたる1月15日に開催されますが、詳細は地域ごとに異なります。

自宅で処分

どんどん焼きに参加できなかったという方は、自宅でしめ縄・しめ飾りを処分しましょう。金属やプラスチックなど、素材ごとに分別し、塩で清めてからゴミに出してください。

おしゃれなしめ縄・しめ飾り2選

牡丹と鶴の紅白しめ縄

中太サイズの稲穂付きしめ縄です。天竺牡丹、マム、水引鶴など、パッと目が引かれるデザインになっています。通常価格は4,900円ですが、11月末日まで3,900円で販売中です。

アネモネのタッセルしめ縄

タッセルタイプのしめ縄になります。アネモネ、ミニダリア、水引鶴など和洋折衷なデザインです。通常価格3,900円ですが、こちらも11月末日まで2,900円で販売されています。

まとめ

今回は、しめ縄・しめ飾りについて解説しました。玄関や水回りに飾られることが多いですが、飾る時期や飾り方は地域ごとに差があるので注意が必要です。

ただしめ縄・しめ飾りには年神様をお迎えするといった役割があり、正月には欠かせないアイテム。正しい処分方法などを理解して、2021年を晴れやかな年にしましょう。

◆平本良太

クレジットカードやキャッシュレス決済の最新情報に明るいWebライター。ファッションやグルメを中心にトレンド記事も手がける。